Перельман Яков Исидорович

Перельман Яков Исидорович — педагог и популяризатор науки по роду деятельности – автор более 100 брошюр и книг, преимущественно по математике и физике.

#6 Ходьба и бег

То, что вы делаете десятки тысяч раз в день в течение всей жизни, должно быть вам прекрасно

известно. Так принято думать, но это далеко не всегда верно. Лучший пример – ходьба и бег.

“Предположим, что человек стоит на одной ноге, например, на правой. Вообразим себе, что он приподнимает пятку, наклоняя в то же время туловище *вперед.

[*При этом идущий человек, отталкиваясь от опоры, оказывает на нее добавочное к весу давление – около 20 кг. Отсюда, между прочим, следует, что идущий человек сильнее давит на землю, чем стоящий. Я. П. ].

При таком положении перпендикуляр из центра тяжести, понятно, выйдет из площади основания опоры, и человек должен упасть вперед. Но едва начинается это падение, как левая нога его, оставшаяся в воздухе, быстро подвигается вперед и становится на землю впереди перпендикуляра из центра тяжести, так что последний, т. е. перпендикуляр, попадает в площадь, образуемую линиями, которыми соединяются точки опоры обеих ног. Равновесие таким образом восстанавливается; человек ступил, сделал шаг.

Он может и остановиться в этом довольно утомительном положении. Но если хочет идти дальше, то наклоняет свое тело еще более вперед, переносит перпендикуляр из центра тяжести за пределы площади опоры и в момент угрозы падения снова выдвигает вперед ногу, но уже не левую, а правую – новый шаг, и т. д.

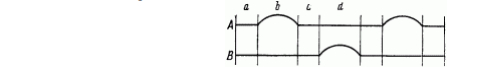

Рис. 2. Графическое изображение движений ног при ходьбе. Верхняя линия (А) относится к одной ноге, нижняя (В) – к другой. Прямые линии отвечают моментам опоры о землю, дуги – моментам движения ног без опоры.

Рассмотрим дело несколько ближе. Предположим, что первый шаг сделан. В этот момент правая нога еще касается земли, а левая уже ступает на землю.

Но если только шаг не очень короток, правая пятка должна была приподняться, так как именно это-то приподнимание пятки и позволяет телу наклониться вперед и нарушить равновесие. Левая нога ступает на землю прежде всего пяткой. Когда вслед за тем вся подошва ее становится на землю, правая нога поднимается совершенно на воздух. В то же время левая нога, несколько согнутая в колене, выпрямляется сокращением трехглавой бедренной мышцы и становится на мгновение вертикальной. Это позволяет полусогнутой правой ноге продвинуться вперед, не касаясь земли, и, следуя за движением тела, поставить на землю свою пятку как раз вовремя для следующего шага.

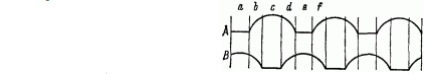

Рис. 3. Как человек бежит. Последовательные положения тела при беге (есть моменты, когда обе ноги находятся без опоры.

Рис. 20. Графическое изображение движения ног в беге (ср. с рис. 18). Из графика видно, что для бегущего человека существуют моменты (b, d, f), когда обе ноги витают в воздухе. Этим и отличается бег от ходьбы.

(Из графика видно, что в течение промежутка времени а обе ноги опираются о землю; в течение b – нога А в воздухе, В продолжает опираться; в течение с – вновь обе ноги опираются о землю. Чем быстрее ходьба, тем короче становятся промежутки а, с (ср. с графиком бега, рис. 3)

Подобный же ряд движений начинается затем для левой ноги, которая в это время опирается на землю только пальцами и вскоре должна подняться на воздух. Бег отличается от ходьбы тем, что нога, стоящая на земле, внезапным сокращением ее мышц энергично вытягивается и отбрасывает тело вперед, так что последнее на одно мгновение совсем отделяется от земли.

Затем оно снова падает на землю на другую ногу, которая, пока тело было на воздухе, быстро передвинулась вперед. Таким образом, бег состоит из ряда скачков с одной ноги на другую”.

Что касается энергии, затрачиваемой человеком при ходьбе по горизонтальной дороге, то она не равна кулю, как иные думают: центр тяжести тела пешехода при каждом шаге поднимается на несколько сантиметров. Можно рассчитать, что работа при ходьбе по горизонтальному пути составляет около одной пятнадцатой доли работы поднятия тела пешехода на высоту, равную пройденному пути*

[Расчет можно найти в брошюре проф. В. П. Горячкина “Работа живых двигателей”, 1914.].

#5 Встаньте! (Глава вторая)

Если я скажу вам: “Сейчас вы сядете на стул так, что не сможете встать, хотя и не будете привязаны”, вы примете это, конечно, за шутку. Хорошо. Сядьте же так, как сидит человек, изображенный на рис. 1, т. е. держа туловище отвесно и не пододвигая ног под сиденье стула. А теперь попробуйте встать, не меняя положения ног и не нагибая корпуса вперед.

Что, не удается? Никаким усилием мускулов не удастся вам встать со стула, пока вы не пододвинете ног под сиденье или не подадитесь корпусом вперед. Чтобы понять, почему это так, нам придется побеседовать немного о равновесии тел вообще и человеческого в частности.

Стоящий предмет не опрокидывается только тогда, когда отвесная линия, проведенная из центра тяжести, проходит внутри основания вещи. Поэтому наклонный цилиндр (рис, 2) должен непременно опрокинуться; но если бы он был настолько широк, что отвесная линия, проведенная из его центра тяжести, проходила бы в пределах его основания, цилиндр не опрокинулся бы. Так называемые “падающие башни” – в Пизе, в Болонье или хотя бы “падающая колокольня” в Архангельске (рис. 3) не падают, несмотря на свой наклон, также потому, что отвесная линия из их центра тяжести не выходит за пределы основания.

Рис. 2. Такой цилиндр должен опрокинуться, потому что отвесная линия, проведенная из центра тяжести, проходит вне основания.

Стоящий человек не падает только до тех пор, пока отвесная линия из центра тяжести находится внутри площадки, ограниченной краями его ступней (рис. 4). Поэтому так трудно стоять на одной ноге; еще труднее стоять на канате: основание очень мало и отвесная линия легко может выйти за его пределы.

Заметили ли вы, какой странной походкой отличаются старые “морские волки”? Проводя всю жизнь на качающемся судне, где отвесная линия из центра тяжести их тела ежесекундно может выйти за пределы пространства, занятого ступнями, моряки вырабатывают привычку ступать так, чтобы основание их тела (т. е. широко расставленные ноги) захватывало возможно большее пространство. Это придает морякам необходимую устойчивость на колеблющейся палубе; естественно, что та же привычка сохраняется при ходьбе по твердой земле. Можно привести и обратный пример.

Когда необходимость поддерживать равновесие обусловливает красоту позы. Обращали вы внимание на то, какой стройный вид имеет человек, несущий на голове груз? Всем известны изящные изваяния женских фигур с кувшином на голове. Неся на голове груз, по необходимости приходится держать голову и туловище прямо: малейшее уклонение грозит вывести центр тяжести (приподнятый в таких случаях выше обычного положения) из контура основания, и тогда равновесие фигуры будет нарушено. Теперь вернемся к опыту с вставанием сидящего человека. Центр тяжести туловища сидящего человека находится внутри тела, близ позвоночника, сантиметров на 20 выше уровня пупка. Проведите отвесную линию из этой точки вниз: она пройдет под стулом, позади ступней. А чтобы человек мог стоять, линия эта должна проходить между ступнями.

Рис. 4. Когда человек стоит, отвесная линия, проведенная из центра тяжести, проходит внутри площадки, ограниченной ступнями.

Значит, вставая, мы должны либо податься грудью вперед, перемещая этим центр тяжести, либо же пододвинуть ноги назад, чтобы подвести опору под центр тяжести.

Обычно мы так и делаем, когда встаем со стула. Но если нам не разрешают делать ни того, ни другого, то встать мудрено, как вы и убеждаетесь на описанном опыте.

#4 Откуда плыла лодка?

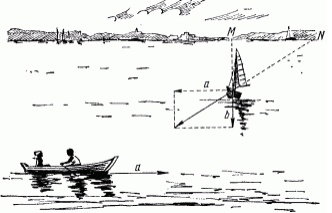

Вообразите, что весельная лодка плывет по озеру, и пусть стрелка а на нашем рис. 1 изображает направление и скорость ее движения. Наперерез идет парусная лодка; стрелка b изображает ее направление и скорость. Если вас, читатель, спросят, откуда эта лодка отчалила, вы, конечно, сразу укажете пункт м на берегу. Но если с тем же вопросом обратиться к пассажирам весельной лодки, они указали бы совершенно другую точку. Почему?

Происходит это оттого, что пассажиры видят лодку движущейся вовсе не под прямым углом к пути своей лодки. Они ведь не чувствуют собственного движения: им кажется, что сами они стоят на месте, а все кругом движется с их собственной скоростью, но в обратном направлении. Поэтому для них парусная лодка движется не только по направлению стрелки b, но и по направлению пунктирной линии а, обратно движению весельной лодки (см. рис. 2). Оба движения парусной лодки – действительное и кажущееся – складываются по правилу параллелограмма. В результате пассажирам шлюпки кажется, будто парусная лодка движется по диагонали параллелограмма, построенного на b и а. Вот почему пассажирам представляется, что парусная лодка отчалила от берега вовсе не в точке М, а в некоторой точке N, далеко впереди по движению весельной шлюпки (рис. 2).

Двигаясь вместе с Землей по ее орбите и встречая лучи звезд, мы судим о положении источников этих лучей так же неправильно, как пассажиры весельной лодки ошибочно определяют место отплытия парусной. Поэтому звезды представляются нам немного смещенными вперед по пути движения Земли. Конечно, скорость движения Земли ничтожна по сравнению со скоростью света (в 10000 раз меньше); поэтому кажущееся смещение звезд незначительно. Но оно может быть обнаружено с помощью астрономических приборов. Явление это носит название аберрации света.

Если подобные вопросы заинтересовали вас, попробуйте, не изменяя условий нашей задачи о лодке, сказать:

1) по какому направлению движется весельная лодка для пассажиров парусной?

2) куда направляется весельная лодка, по мнению пассажиров парусной?

Чтобы ответить на эти вопросы, вам нужно на линии а (рис. 2) построить параллелограмм скоростей; диагональ его покажет, что пассажирам парусной лодки весельная кажется плывущей в косом направлении, словно собираясь причалить к берегу.

#3 Когда мы движемся вокруг Солнца быстрее – днем или ночью?

В парижских газетах появилось однажды объявление, обещавшее каждому за 25 сантимов указать способ путешествовать дешево и притом без малейшего утомления. Нашлись легковерные, которые прислали требуемые 25 сантимов.

В ответ каждый из них получил по почте письмо следующего содержания: “Оставайтесь, гражданин, спокойно в своей кровати и помните, что Земля наша вертится. На параллели Парижа – 49-й – вы пробегаете каждые сутки более 25 000 км. А если вы любите живописные виды, откиньте оконную занавеску и восхищайтесь картиной звездного неба”.

Привлеченный к суду за мошенничество, виновник этой затеи выслушал приговор, уплатил наложенный на него штраф и, говорят, став а театральную позу, торжественно повторил знаменитое восклицание Галилея: – ''А все-таки она вертится!''. В известном смысле обвиняемый был прав, потому что каждый обитатель земного шара не только “путешествует”, вращаясь вокруг земной оси, но с еще большей скоростью переносится Землей в ее обращении вокруг Солнца. Ежесекундно планета наша со всеми своими обитателями перемещается в пространстве на 30 км, вращаясь одновременно и вокруг оси.

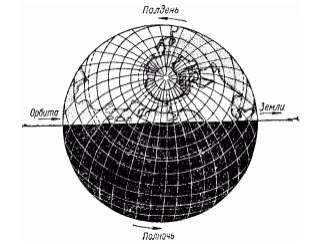

По этому поводу можно задать интересный вопрос: когда мы движемся вокруг Солнца быстрее – днем или ночью? Вопрос способен вызвать недоумение: ведь всегда на одной стороне Земли день, на другой – ночь; какой же смысл имеет наш вопрос? По-видимому, никакого. Однако это не так. Спрашивается ведь не о том, когда вся Земля перемещается скорее, а о том, когда мы, ее обитатели, движемся скорее среди звезд. А это уже вовсе не бессмысленный вопрос. В солнечной системе мы совершаем два движения: вращаемся вокруг Солнца и в то же время обращаемся вокруг земной оси. Оба движения складываются, но результат получается различный, смотря по тому, находимся ли мы на дневной или ночной половине Земли. Взгляните на рис. 6, и вы поймете, что в полночь скорость вращения прибавляется к поступательной скорости Земли, а в полдень, наоборот, отнимается от нее. Значит, в полночь мы движемся в солнечной системе быстрее, нежели в полдень. Так как точки экватора пробегают в секунду около полукилометра, то для экваториальной полосы разница между полуденной и полуночной скоростью достигает целого километра в секунду. Знакомые с геометрией легко могут вычислить, что для Ленинграда (который находится на 60-й параллели) эта разница вдвое меньше: в полночь ленинградцы каждую секунду пробегают в солнечной системе на полкилометра больше, нежели в полдень.

#2 Тысячная доля секунды

Для нас, привыкших мерить время на свою человеческую мерку, тысячная доля секунды равнозначна нулю. Такие промежутки времени лишь недавно стали встречаться в нашей практике. Когда время определяли по высоте Солнца или длине тени, то не могло быть речи о точности даже до минуты; люди считали минуту слишком ничтожной величиной, чтобы стоило ее измерять. Древний человек жил такой неторопливой жизнью, что на его часах – солнечных, водяных, песочных – не было особых делений для минут . Только с начала XVIII века стала появляться на циферблате минутная стрелка. А с начала XIX века появилась и секундная стрелка.

Что же может совершиться в тысячную долю секунды? Очень многое! Поезд, правда, может переместиться за этот промежуток времени всего сантиметра на три, звук – уже на 33 см, самолет – примерно на полметра; земной шар пройдет в своем движении вокруг Солнца в такую долю секунды 30 м, а свет – 300 км.

Мелкие существа, окружающие нас, если бы они умели рассуждать, вероятно, не считали бы тысячную долю секунды за ничтожный промежуток времени. Для насекомых, например, величина эта вполне ощутима. Комар в течение одной секунды делает 500 – 600 полных взмахов крылышками.

У человека же – мигание глаз, “мгновение ока”, или “миг”, в первоначальном смысле этих слов. Оно совершается так быстро, что мы не замечаем даже временного затмения поля нашего зрения. Немногие, однако, знают, что это движение – синоним невообразимой быстроты – протекает в сущности довольно медленно, если измерять его тысячными долями секунды. Полное “мгновение ока” длится, как обнаружили точные измерения, в среднем 2/5 секунды, т. е. 400 тысячных долей ее. Оно распадается на следующие фазы: опускание века (75 – 90 тысячных секунды), состояние неподвижности опущенного века (130 – 170 тысячных) и поднятие его (около 170 тысячных). Как видите, один “миг” в буквальном смысле этого слова – промежуток довольно значительный, в течение которого глазное веко успевает даже немного отдохнуть. И если бы мы могли раздельно воспринимать впечатления, длящиеся тысячную долю секунды, мы уловили бы “в один миг” два плавных движения глазного века, разделенных промежутком покоя.

#0 Яков Исидорович Перельман Занимательная физика. Из предисловий Автора

Этот сборник статей создаться для распространения физики.

Сам же автор стремиться не столько сообщить читателю новые взгляды, сколько помочь ему «Узнать то, что он уже знает» т.е. углубить и оживить уже имеющейся у него основные сведенья из физики, научить сознательно ими распоряжаться. и побудить к разностороннему их применению.

Достигается это рассмотрению ряда головоломок, замысловатых вопросов, занимательных рассказов, парадоксов и неожиданных сопоставлений из области физики.

Главная цель «Занимательной физики» - Возбудить деятельность научного воображения, приучить читателя мыслить в духе физической науки и создать в его памяти многочисленные ассоциации физический знаний самым разнородным явлениям жизни, со всем тем, чем он обычно входит в в соприкосновения.

Задача же меня как писателя статей, слегка осовременить, в некоторых местах сократить и распространить «Занимательную физику».