В работе «Использование научно-популярных статей в преподавании научной грамотности» («The use of popular science articles in teaching scientific literacy») физик Джин Паркинсон и лингвист Ральф Адендорф объясняют, в чем разница между научно-популярными и академическими жанрами (научные статьи и учебники). По мнению авторов, «популярные статьи представляют научные открытия как предварительные, а не установленные факты».

«Мы считаем, что использование научно-популярных текстов в школах и университетах поможет противостоять распространенному убеждению, будто наука авторитетна (поскольку в популярных текстах научные идеи представлены как открытые к дебатам)» – пишут авторы.

Не скажу, что в этой статье приведен какой-то серьезный анализ или, что с ней нельзя поспорить (это скорее эссе, чем научная работа), но она заставила меня задуматься. Понятно, что отдельные популяризаторы только и делают, что говорят о проблемах в науке и призывают к скептицизму, но сам жанр может подталкивать и к более уверенным суждениям, «устранять сомнения». Особенно в полемике с представителями откровенных псевдонаук.

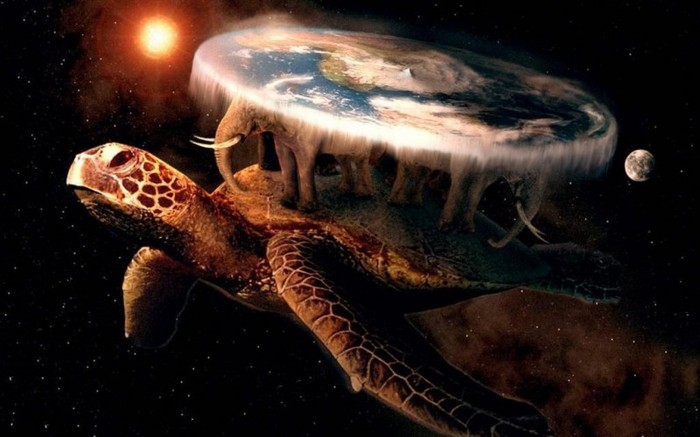

В то же время не могу припомнить, чтобы в каком-либо из школьных или университетских учебников присутствовали значительные «сомнения» по ключевым вопросам, фигурирующим в общественных дискуссиях. Грубо говоря, в учебнике по биологии не будут всерьез обсуждать идеи креационистов, по химии – память воды, по физике – торсионные поля, по астрономии – планету Нибиру, по геологии – плоскую Землю, по медицине – вызывают ли прививки аутизм, и стоит ли лечиться магнитными браслетами. И, наверно, это правильно.

Но за то же самое нередко критикуют научно-популярные издания. Хотя в них, как раз, нередко приводятся «альтернативные точки зрения». С последующим разбором, если издание качественное. Тогда получается, что науч-поп создает излишние сомнения? Непонятно.

Конечно, в новостях бывает треш в духе «РЕН-ТВ», но мне кажется, что «стандарт индустрии» в профильных изданиях – использование таких формулировок: «согласно исследованию, опубликованному в таком-то журнале существует такой-то феномен», «специалист в области ядерной физики отметил, что это важное открытие», «согласно таким-то исследованиям такое-то вещество вызывает такую-то болезнь». За этим часто следует короткое, но доступное описание того, что именно было сделано в цитируемых работах, то есть аргументы ученых. Такие формулировки претендуют на истину гораздо меньше, чем типичные формулировки из учебников. Так делают не все, но очень многие.

Что же вносит больший вклад в существование такого явления, как «науковерие» – некритичного отношения к утверждениям, приписываемым ученым? У меня недостаточно данных для ответа на этот вопрос. Но, так или иначе, в образовательных программах стоит уделять больше внимания тому, как получают те или иные знания.

Ну а я хочу поделиться своим «сциентистским» взглядом на то, как еще противостоять чрезмерному доверию публикациям о научных достижениях.

Я не верю в существование экстрасенсов. Но всегда формулирую свою позицию так: «До сих пор ни один человек не доказал, что обладает сверхъестественными способностями в аккуратно поставленном эксперименте». И хотя степень моей уверенности в том, что экстрасенсов не существует, близка к 100%, я допускаю, что могу ошибаться. На случай столь досадного заблуждения мы с коллегами и организовали «Премию имени Гарри Гудини». Считающие, что скептики вроде меня не правы – могут прийти, утереть нам носы и забрать миллион.

Точно так же, рассказывая о ГМО и в книге и в лекциях, я использую такую формулировку, совпадающую с позицией ВОЗ: «С точки зрения безопасности, отличий между ГМО и аналогичными селекционными сортами не обнаружено». Это формально верное утверждение допускает, что в будущем могут появиться какие-то новые данные. Тогда и обсудим необходимость пересмотра тезиса.

Популяризатор физики Дерек Мюллер (Veritasium) в одном из своих видео рассказывает о Байесовской ловушке. Это состояние, когда мы признали, что некоторая гипотеза верна со стопроцентной или нулевой вероятностью. В этом случае никакой аргумент не сможет нас переубедить. Подобный познавательный тупик возникает и в еще одном случае: когда гипотеза сформулирована таким образом, что не существует никакой возможности уточнить нашу оценку вероятности того, что она верна. Приведу пример: «Бог существует, но все подстроил так, чтобы скрыть свое существование» (гипотеза, что Бог просто существует, но не скрывается, теоретически может иметь аргументы за и против, например, см. лекцию физика-космолога Шона Кэрролла «God is not a Good Theory»). Познание же – это постоянное итеративное уточнение наших знаний о мире, а не пребывание в стагнации, в плену исходных установок или непроверяемых утверждений.

Именно поэтому в науке не должно быть непогрешимых авторитетов. Ошибаться может нобелевский лауреат, весь нобелевский комитет, все представители какой-нибудь дисциплины и даже все жители планеты Земля. В научных статьях регулярно находят ошибки, из-за которых не все результаты удается независимо воспроизвести.

Другой вопрос – с какой вероятностью мы ошибемся, доверившись тем или иным источникам. Какие основания у тех или иных утвержедний? И тут понятно, что при прочих равных доверия к статье в хорошем международном рецензируемом журнале с грамотным описанием эксперимента больше, чем к субъективному мнению, изложенному в условном журнале «Мурзилка» (или в блоге).

При этом честный научный поиск отличается от его имитации стремлением к объективности. Пытается ли исследователь всеми силами подогнать факты, чтобы доказать свою правоту, возводит ли свой «личностный опыт веры» в статус научного доказательства, или делает все возможное, чтобы приблизиться к правильному ответу, каким бы он ни был.

Грубо говоря, гомеопатия является псевдомедициной не потому, что мы точно доказали, что она не работает (хотя и в пользу этого свидетельств полно, см. меморандум Комиссии по борьбе с лженаукой). А потому, что ее сторонники глухи к критике извне. Они по-прежнему приводят доводы в духе «а мне помогло», не учитывающие, что какие-то болезни проходят сами, а люди не всегда точны в диагностике своего здоровья. В лучшем случае гомеопаты ссылаются на слабые исследования на малых выборках, повторяющие известные ошибки, не воспроизводимые, с выводами, игнорирующими все неудобные свидетельства и современные представления о молекулах. Экспертизы биостатистиков игнорируются.

Другой пример – астрология. Гордая дисциплина, нередко претендующая на статус пусть официально не признанной, но все же науки (а в случае Индии – признанной науки). Увы, ее сторонники отметают возражение, что совпадения в описании личности, сделанном по натальной карте, имеют массу альтернативных объяснений, начиная от случайности и заканчивая психологическим эффектом Барнума. Призывы провести аккуратные эксперименты чаще всего не воспринимаются астрологами всерьез, а редкие случаи, когда исследования проводятся и дают отрицательные результаты – игнорируются. «У нас свои методы», «У нас свой особый путь», «Мы не обязаны согласовывать наши теории, с современной физикой», «У нас своя наука», «Прочитайте вот эти три учебника по астрологии, тогда и поговорим», «У каждой науки свои критерии истины» – основные защитные рубежи в астрологии.

Вот дословная цитата из отчета в журнале Американской федерацией астрологов (Journal of Research of the American Federation of Astrologers) после провала проверки, проведенной учеными Джоном МакГрю и Ричардом МакФаллом: «Как медицина, юриспруденция и теология, астрология не всегда дает измеримый результат, но она тем не менее работает». Вместо серьезного рассмотрения критики, астрологи всеми силами стараются закрыться в своем «безопасном пространстве» заблуждений. Увы, так поступают не только астрологи. Стоит ли удивляться тому, что в науке существует кризис воспроизводимости?

В эволюционной биологии все совершенно иначе. Даже на самые дилетантские возражения креационистов вроде «а почему обезьяны сегодня не превращаются в людей» даются ответы в многочисленных научно-популярных лекциях, книгах и статьях. На сайте Александра Маркова «Доказательства эволюции» какие только возражения не разбираются. Многие возражения подробно разбирал Ричард Докинз. Потому что критика является важным элементом научного прогресса. И ответ «Ты не прав, потому что не знаешь биологии» не является нормой дискуссии. Если мы принимаем такие правила игры, то и астрологов критиковать не имеем права, не будучи астрологами. И экстрасенсов, не будучи экстрасенсами.

Еще один важный момент – выявление кажущихся противоречий между дисциплинами. Свежий пример: физик Маркус Мейстер объяснил на основании своих расчетов вероятную ошибочность некоторых открытий биологов в статье «Физические ограничения магнитогенетики» («Physical limits to magnetogenetics»). Из его статьи следовало, что либо неверна физическая теория, либо расчеты автора, либо биологические эксперименты. Впоследствии открытия не были воспроизведены, а расчеты никто не опроверг. Скорее всего, физик прав.

Аналогично, если исторический источник описывает летающих огнедышащих драконов, ведьм, похищающих пенисы с помощью колдовства, или воскрешение человека, мы можем возразить, что и то и другое не соответствует надежным знаниям в области биологии и, вероятно, является фантазией, метафорой или ошибкой свидетельских показаний. Благо последнее случается очень часто, о чем хорошо известно психологам, изучающим ложную память.

Мы все познаем мир и все бываем не правы. Формально любые суждения вероятностны, и задача исследователя, как и научного журналиста – объективно оценивать эти вероятности с учетом существующих возражений.

Какие-то утверждения (например, что ДНК отвечает за передачу наследственной информации и многое другое из учебников) настолько хорошо обоснованы, что вероятность их ошибочности стремится к нулю. В лекции «От частиц к людям» уже упомянутый Шон Кэролл наглядно иллюстрирует грань между тем, что еще может быть пересмотрено и тем, что, скорее всего, уже никогда не изменится.

Иные утверждения спорны и имеют аргументы за и против. Ошибкой будет как нагнетание сомнений в первом случае, так и отказ от сомнений во втором.

Но все же не следует уподобляться ребенку из детского стихотворения Корнея Чуковского: «Ну, а это что такое, Непонятное, чудное, С десятью ногами, С десятью рогами?» «Это Бяка-Закаляка Кусачая, Я сама из головы её выдумала». «Что ж ты бросила тетрадь, Перестала рисовать?» «Я её боюсь!». Как это делают некоторые сторонники веры в мифических существ. По крайней мере, до появления свидетельств существования Бяки-Закаляки Кусачей.

Современная наука – это способ уточнения вероятности самых разных гипотез. Не идеальный, но лучший из тех, что у нас есть. Хотя бы потому, что как только появляется более надежный метод, он вытесняет устаревшие и менее надежные методы. Наука – не истина в последней инстанции, но движение в правильном направлении. Понимание этого и есть лучшая защита от двух крайностей «науковерия» и «обскурантизма» – враждебного отношения к просвещению, науке и прогрессу.

https://scinquisitor.livejournal.com/126310.html?utm_source=...