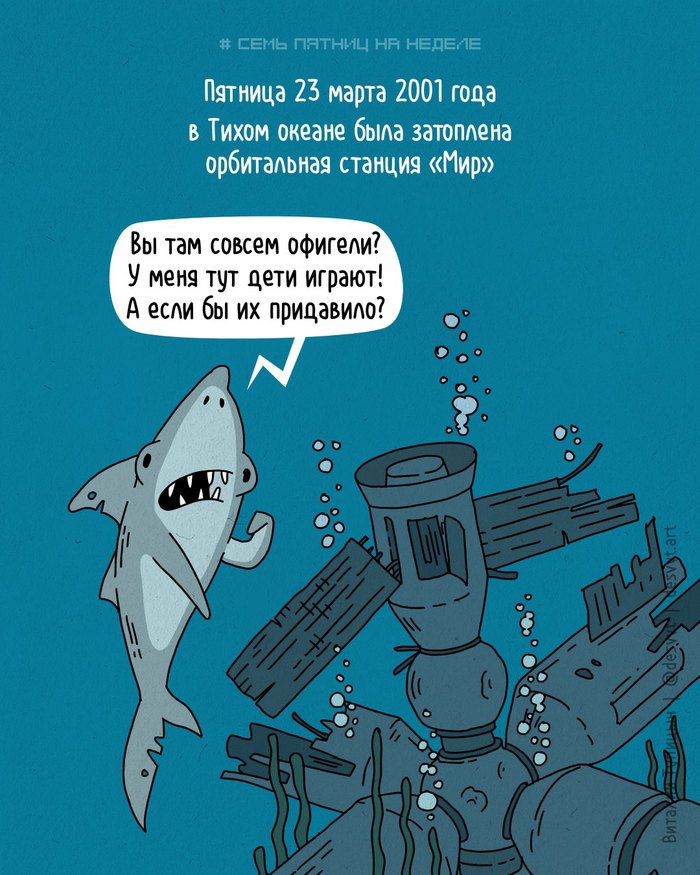

Проект Семь пятниц на неделе #45. В пятницу 23 марта 2001 года Мир опустился на дно...

Я даже помню как по телевизору показывали этот дорогущий фейерверк, получившийся в следствии встречи орбитальной станции «Мир» с бездушными и жестокими плотными слоями атмосферы... В детстве сам факт существования где-то в космосе огромной обитаемой станции казался чем-то фантастическим, и в тот момент, когда я уже перестал хотеть быть космонавтом, я все еще лелеял мечту о том, что в будущем космос станет доступным и однажды я слетаю на «Мир» туристом... Справедливости ради надо сказать, что вот мне уже 34 годика, и не смотря на то мечты сменились на более прагматичные и приятные (честное слово, если б щас мне предложили бы в космос, не согласился бы. В стратосферу на аэростате — да. В космос на ракете — нет), факт того, что на орбите кружится МКС (которая в несколько раз больше «Мира») до сих пор вызывает у моего воображения детский восторг

я в телеграме — https://t.me/desvvt

ссылка для тех, кто хочет поддержать мой ежедневный проект - http://desvvt.art/

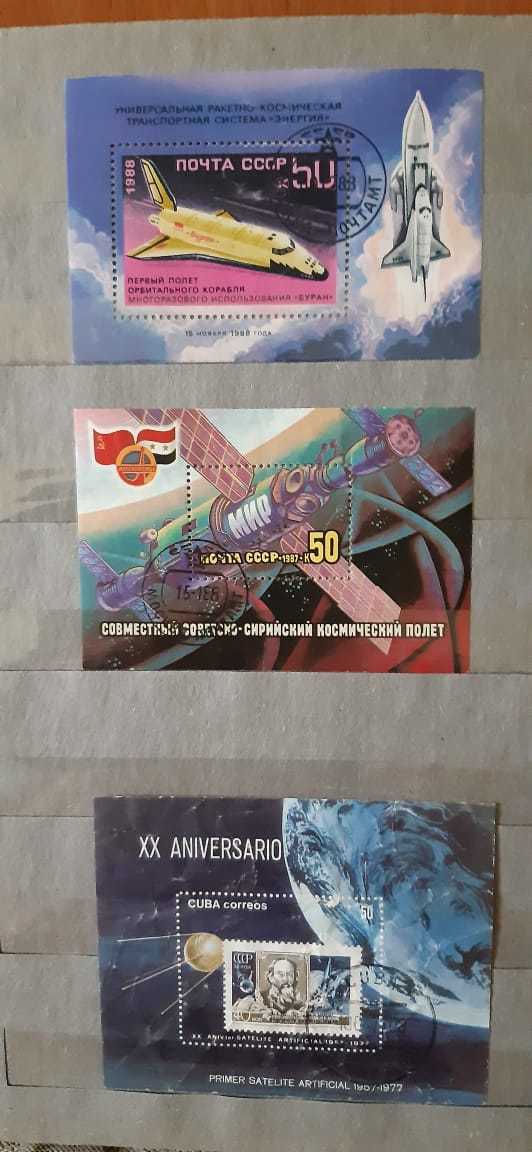

35 лет первой экспедиции на станцию «Мир» (15 марта 1986)

Орбитальный комплекс «Мир» является первой в мире орбитальной станцией, построенной по модульному принципу, когда к базовому блоку можно присоединять и другие элементы, которые необходимы для выполнения тех или иных функций. Он эксплуатировался на околоземной орбите с 20 февраля 1986 года (с момента запуска базового блока) по 23 марта 2001 года.

На начальном этапе работы орбитальной станции «Мир» ее работа была возможна только в режиме посещения, а эксплуатация в режиме постоянно действующей станции была ограничена из-за отсутствия необходимых средств системы управления движением и системы обеспечения жизнедеятельности. Первый пилотируемый полет на космическом корабле «Союз Т-15» был проведен в период с 15 марта по 16 июля 1986 года.

Экипаж в составе космонавтов Леонида Кизима и Владимира Соловьева за это время провел работы по расконсервации базового блока и подготовке его к беспилотному полету, принял и разгрузил два грузовых корабля серии «Прогресс», а затем впервые совершил перелет со станции «Мир» на «Салют-7» и обратно. Во время нахождения на «Салюте» космонавты выполнили два выхода в открытый космос общей продолжительностью 8 часов 50 минут для развертывания и испытаний раздвижной фермы.

Космонавты возвратились на борт «Мира» 25-26 июня. Они перенесли 20 приборов общей массой 350-400 кг с «Салюта-7» на «Мир». 3 июля Леонид Кизим побил рекорд Валерия Рюмина по пребыванию в космосе, а уже 6 июля он стал первым человеком, пробывшим в космосе год по совокупному времени.

Эксплуатация орбитального комплекса «Мир» в режиме постоянно действующей станции была начата 8 февраля 1987 года и продолжалась до августа 1999 года с одним перерывом с 27 апреля по 8 сентября 1989 года. Смена экспедиций осуществлялась непосредственно на борту комплекса. На станции с 1987 года реализовывались международные программы исследований. В их выполнении непосредственно на борту станции приняли участие астронавты Франции, Сирии, Афганистана, Болгарии, Японии, Великобритании, Германии, Казахстана, Австрии, США, Канады и стран, входящих в Европейское космическое агентство. На протяжении 1995–1998 годов на станции велись совместные российско-американские работы по программам «Мир — Шаттл», «Мир — НАСА ».

Луганск - Приэльбрусье 2021

Магазин проката. Наши земляки из Ровеньков.

Лыжи-палки-ботинки х 5 дней = 3500р.

Пансионат "Вольфрам". Можно договориться в столовой об ужинах (второй этаж) за 340р. с человека. Очень вкусно и много еды.

Аренда квартиры 1000р\с человека.

с.Терскол, ул. Эльбрусская 6

тел. +7928 719 38 37

~2тыс. км туда\обратно

140л. бензина.

10 декабря 1990 года. Возвращение Союз ТМ-10

📻 10 декабря 1990 года в эфир первого радиоканала впервые вышло "Радио России".

👩🚀 В этот же день отстыковался от станции "Мир", и вернулся на землю космический аппарат "Союз ТМ-10"

Экипаж корабля - командир Геннадий Манаков, борт-инженер Геннадий Стрекалов, и космический турист-исследователь Тоёхиро Акияма.

В программе полета были отработаны 3 выхода в открытый космос: в ходе первого выхода, 29 октября, была осуществлена попытка ремонта выходного люка (деформация петлей крышки люка), во время второго выхода была произведена установка ферменных оснований многоразовых солнечных батарей на модуль «Квант», на третий выход планировалась инспекция поверхности Базового люка для принятия решения о продлении полета станции до 1995 года.

На заключительном этапе экспедиции Г.М. Манаков и Г.М. Стрекалов, совместно с японским тележурналистом Тоёхиро Акиямой, являющимся первым в истории космонавтики профессиональным журналистом в космосе, прибывшим в составе сменного экипажа «Союз ТМ-11» 4 декабря 1990 года, занимались установкой телевизионного оборудования. Настройка аппаратуры проводилась совместно с наземными службами связи для установления прямой передачи сигнала через спутник-ретранслятор на Японию.

10 декабря 1990 года Г.М. Манаков. Г.М. Стрекалов и Т. Акияма благополучно вернулись на Землю.

Полет «Союз ТМ-10» стал 7-ой экспедицией на «Мир» (ЭО-7) и продолжался 130 суток 20 часов 35 минут 51 секунды (01.08.1990 – 10.12.1990 гг.).

Материал телеграм - канала "30 лет назад"

Это было, было, было...

Орбитальная станция "Мир".

Космическая станция существовала в период с 1986 по 2001 год.

Всего на ней побывало 104 человека, которые провели более 23 000 экспериментов.

Была затоплена в Тихом океане по причине отсутствия финансирования.

Китайская космическая станция — МКС 2.0?

Китайская космическая станция — МКС 2.0?

19 апреля

Проект Китайской космической станции. Источник: Официальный сайт Китайской пилотируемой программы (中国载人航天工程)

Проект Китайской космической станции. Источник: Официальный сайт Китайской пилотируемой программы (中国载人航天工程)

https://zen.yandex.ru/media/spacelive/kitaiskie-kosmicheskie...

В предыдущей статье мы рассказали, что создание многомодульной Китайской космической станции (ККС) позволит Китаю стать мировой космической державой — наряду с Россией и США. В этой статье мы разберёмся, насколько далеко продвинулся Китай в строительстве собственных космических комплексов, сравним пилотируемые программы СССР и КНР и узнаем, сможет ли ККС заменить действующую Международную космическую станцию (МКС).

СССР vs КНР. Стратегия

Ключевое отличие стратегий по созданию орбитальных станций СССР и Китая — это количество пилотируемых программ. В СССР их было три: «Алмаз», «Салют» и «Мир». В Китае пилотируемым полётам была посвящена только одна программа — «Проект 921». Каждая из советских программ выполняла свои задачи: «Алмаз» разрабатывалась в военных целях, «Салюты» — в научных, а станция «Мир» открывала широкие перспективы для международного сотрудничества. При этом разработка прототипов станции «Мир» (Многоцелевого орбитального комплекса 19К и Перспективной орбитальной станции) велась параллельно с созданием новых «Салютов». Китайская программа, напротив, с самого начала ориентировалась на создание большой многомодульной станции. Первые орбитальные лаборатории Китая предназначались исключительно для отработки ключевых технологий, которые планировали применять на ККС.

Рис. 1. График запусков пилотируемых орбитальных станций СССР (России) и КНР. Источник: составлено автором на основе книг Батурина Ю.М «Мировая пилотируемая космонавтика» и Брайана Харви «Китай в Космосе. Большой скачок вперёд» (China in Space. The Great Leap Forward by Brian Harvey)

Рис. 1. График запусков пилотируемых орбитальных станций СССР (России) и КНР. Источник: составлено автором на основе книг Батурина Ю.М «Мировая пилотируемая космонавтика» и Брайана Харви «Китай в Космосе. Большой скачок вперёд» (China in Space. The Great Leap Forward by Brian Harvey)

СССР vs КНР. Инфраструктура

Модель разработки космических станций в СССР и в КНР схожа: центрами разработки были крупнейшие исследовательские институты и конструкторские бюро, а не университеты и частные компании, как в западных странах. Важная особенность советской космической отрасли — это наличие двух конкурирующих структур: Центрального конструкторского бюро машиностроения (ЦКБМ, ныне АО «ВПК «НПО машиностроения») и Центрального конструкторского бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ, ныне РКК «Энергия»). Проект ЦКБМ курировали Министерство обороны и Министерство общего машиностроения СССР, а ЦКБЭМ поддерживал лично секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Д.Ф. Устинов. Многомодульную станцию «Мир» разрабатывали на базе конструкции «Салютов» ЦКБЭМ (а точнее, уже НПО «Энергия»). Однако конкурирующая программа «Алмаз» продолжала своё существование до 1991 года.

Проект 921 — это единственная пилотируемая программа в Китае. Его стратегию утверждает Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Китая — высший орган власти в КНР. За разработку и производство космических лабораторий Tiangong, а затем и ККС отвечает Китайская академия космических технологий (中国空间技术研究院,CAST). Это крупнейший в Китае научный центр с собственной производственной базой в Пекине и масштабной инфраструктурой по всей стране. Специально для Проекта 921 китайское руководство создало Агентство по пилотируемой космонавтике КНР (中国载人航天工程, CMSA). Организация взяла на себя решение широкого спектра задач: от координации пилотируемых проектов и контроля качества до международного взаимодействия.

Рис. 2. Сроки разработки новых орбитальных станций в СССР и в Китае. Источник: составлено автором на основе книг Батурина Ю.М «Мировая пилотируемая космонавтика» и Брайана Харви «Китай в Космосе. Большой скачок вперёд» (China in Space. The Great Leap Forward by Brian Harvey)

Рис. 2. Сроки разработки новых орбитальных станций в СССР и в Китае. Источник: составлено автором на основе книг Батурина Ю.М «Мировая пилотируемая космонавтика» и Брайана Харви «Китай в Космосе. Большой скачок вперёд» (China in Space. The Great Leap Forward by Brian Harvey)

СССР vs КНР. Процесс разработки

Создание собственной многомодульной станции и у Советского Союза, и у Китая заняло примерно 20 лет. Однако оба государства пришли к этому разными путями. Между запусками первой советской станции и многомодульной станции «Мир» прошло 15 лет, за это время СССР запустил семь орбитальных комплексов. В Китае временной промежуток от запуска Tiangong 1 до планируемого вывода на орбиту базового блока ККС составит 10 лет. При этом КНР запустила лишь две станции. С чем связано такое различие в подходах к созданию орбитальных комплексов?

На конструирование первых станций «Салют» — от начала разработки до последних предполётных испытаний — в СССР уходило в среднем по 2-3 года. Хотя проект станции «Салют-1» основывался на уже существующих наработках программы «Алмаз», инженеры ЦКБЭМ смогли спроектировать и запустить станцию за рекордные 12 месяцев! Главная причина настолько высоких темпов — космическая гонка между СССР и США. Спешка при разработке не могла не сказаться на качестве систем орбитального комплекса. В конце первого витка полёта «Салюта-1» не открылась крышка отсека научной аппаратуры, а на «Салюте-2» на 13-е сутки работы произошла разгерметизация, станция перестала передавать телеметрические данные и вскоре сошла с орбиты. Необходимость устранения неполадок стала одной из причин для запуска дополнительных станций.

Китай реализовывает свой пилотируемый проект не в условиях жесткой конкуренции и сжатых временных рамок. Все остальные государства либо участвуют в проекте МКС, либо не разрабатывают собственные пилотируемые станции. Это позволяет Китаю обстоятельно подходить к созданию каждой новой модели космического комплекса и снижать вероятность ошибки при проектировании. При разработке станций Tiangong в конце 1990-х годов планировалось запустить три орбитальных комплекса. Однако после удачной отработки всех намеченных функций станции — стыковки, дозаправки, систем жизнеобеспечения — китайские инженеры решили отказаться от запуска Tiangong 3 из соображений экономии и перейти сразу к созданию многомодульной станции.

Рис. 3. Характеристики одномодульных орбитальных станций СССР и КНР. Источник: составлено автором на основе книг Батурина Ю.М «Мировая пилотируемая космонавтика» и Брайана Харви «Китай в Космосе. Большой скачок вперёд» (China in Space. The Great Leap Forward by Brian Harvey)

Рис. 3. Характеристики одномодульных орбитальных станций СССР и КНР. Источник: составлено автором на основе книг Батурина Ю.М «Мировая пилотируемая космонавтика» и Брайана Харви «Китай в Космосе. Большой скачок вперёд» (China in Space. The Great Leap Forward by Brian Harvey)

СССР vs КНР. Конструкция

Tiangong имеет два отсека: экспериментальный (实验舱)для экипажа (аналог бытового отсека корабля «Союз») и ресурсный (资源舱)для энергообеспечения космического комплекса (аналог приборно-агрегатного отсека). Система стыковки Tiangong идентична российской системе APAS-89 на корабле «Союз». По габаритам и внутреннему объёму советские станции «Салют» были почти в два раза больше и просторнее китайских.

Если расставить советские и китайские станции в порядке расширения их функциональности, Tiangong окажутся между первой советской «Салют-1» и её улучшенной версией — «Салют-4». Срок службы станций Tiangong на орбите значительно выше, чем у первых советских орбитальных комплексов.

«Салют-1», «Салют-2» и «Салют-3» были рассчитаны на эксплуатацию не более 200 дней. Tiangong 1 по проекту должна была сойти с орбиты через два года, но по факту длительность её полёта составила семь лет. Однако системы жизнеобеспечения на китайских станциях существенно уступают советским. Уже на усовершенствованном «Салюте-4» космонавты могли находиться до 90 дней. Максимальное пребывание человека на борту Tiangong составило всего 33 дня.

Важный недостаток китайских Tiangong — наличие одного стыковочного узла. Это снижает возможное время нахождения тайконавтов на орбите. В СССР второй стыковочный узел был впервые добавлен к конструкции «Салюта-6». Одновременная стыковка пилотируемого и грузового кораблей позволяла менять экипаж в полёте и регулярно доставлять на станцию топливо, воду, кислород, пищу и другие необходимые ресурсы и оборудование. За счёт совершенствования конструкции удалось увеличить суммарную длительность нахождения космонавтов на орбите со сменой экипажей до 800 дней. В Китае функцию одновременной стыковки будут впервые тестировать на многомодульной ККС.

Рис. 4. Характеристики многомодульных орбитальных станций СССР и КНР. Источник: составлено автором на основе книг Батурина Ю.М «Мировая пилотируемая космонавтика» и Брайана Харви «Китай в Космосе. Большой скачок вперёд» (China in Space. The Great Leap Forward by Brian Harvey)

Рис. 4. Характеристики многомодульных орбитальных станций СССР и КНР. Источник: составлено автором на основе книг Батурина Ю.М «Мировая пилотируемая космонавтика» и Брайана Харви «Китай в Космосе. Большой скачок вперёд» (China in Space. The Great Leap Forward by Brian Harvey)

Станция «Мир» vs ККС

Создание ККС — это огромный шаг вперёд для китайской космической отрасли. До этого построить собственную многомодульную станцию удавалось только Советскому Союзу, МКС уже запустили совместно США, Россия, Канада, Япония и страны-участницы Европейского космического агентства (ESA). По заявленным характеристикам ККС, как и станция «Мир», рассчитана на постоянное пребывание трёх тайконавтов. В момент смены экипажа на борту будет одновременно находиться до шести человек. Длительность каждой смены — до 6 месяцев. Это позволит проводить ещё больше научных экспериментов, экономить на частых запусках нового экипажа, а также откроет большие перспективы для международного сотрудничества. В настоящее время Агентство по пилотируемой космонавтике Китая (CMSA) заключило соглашения о сотрудничестве по проекту ККС с Роскосмосом, ESA и ООН. Европейские астронавты уже проходили совместные тренировки с китайскими тайконавтами в 2017 году, а Роскосмос с 2018 года начал обсуждать с Китайской национальной космической администрацией (国家航天局,CNSA) возможный формат совместной реализации проекта ККС.

До утверждения окончательной концепции станции в 2010 году в китайских СМИ появлялась различная информация, как должна выглядеть будущая ККС. Одним из вероятных вариантов был амбициозный проект станции массой 180 тонн с пятью блоками и ферменными конструкциями (балками в виде стержней) наподобие МКС. Но в целях экономии CAST остановились на более бюджетном варианте, который больше напоминает станцию «Мир». Принцип сооружения ККС, как и станции «Мир», основывается на присоединении вспомогательных блоков к базовому. В отличие от МКС, на ККС не будет ферменных конструкций. У ККС будет три блока: один базовый Tianhe (天和, пер.: «Небесная гармония») и два вспомогательных — Wentian (问天,пер.: «Вопрошание к небу») и Mengtian (梦天,пер.: «Мечта о небе»). Это в два раза меньше, чем на станции «Мир». Однако в конструкции базового блока Tianhe предусмотрено пять стыковочных узлов. Поэтому руководство Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (中国航天科技集团,CASC) не исключает возможность добавления дополнительных блоков в будущем.

Рис. 5. Схема сборки Китайской космической станции. Источник: составлено автором на основе материала Агентства по пилотируемой космонавтике КНР (中国载人航天工程, CMSA)

Рис. 5. Схема сборки Китайской космической станции. Источник: составлено автором на основе материала Агентства по пилотируемой космонавтике КНР (中国载人航天工程, CMSA)

ККС будет иметь Т-образную конструкцию. Базовый блок массой 22 тонны и длиной 18,1 метра чуть больше, чем базовый блок станции «Мир». Помимо пяти стыковочных узлов конструкция Tianhe включает внутренние стеллажи для научных экспериментов, а также роботизированную руку-манипулятор для помощи в сооружении станции, стыковке и проведении ремонтных работ. Базовый блок будет выполнять роль центра управления и контроля космической станции и обеспечивать поддержку во время выходов тайконавтов в открытый космос. Два дополнительных модуля Wentian и Mengtian будут иметь аналогичную массу 22 тонны и длину 14,4 метра. Блок Wentian, как и базовый блок, будет оснащён наружным рукой-манипулятором и внутренними стеллажами, а блок Mengtian — дополнительным стыковочным узлом. Блок Wentian также будет обладать резервной системой управления, которая позволит ему при необходимости взять на себя часть функций базового блока Tianhe.

Отличительная особенность ККС — наличие отдельного автономного модуля-телескопа Xuntian (巡天, пер.: «Небесный часовой»). Он будет находиться на параллельной орбите с ККС и при необходимости иногда стыковаться со станцией для ремонта и обслуживания. На станции «Мир» не было автономного модуля-телескопа, встроенный советский телескоп «Глазар» был интегрирован в шлюзовую камеру дополнительного модуля «Квант».

Рис. 6. Концепция расширенной Китайской космической станции. Источник: Агентство по пилотируемой космонавтике КНР (中国载人航天工程, CMSA)

Рис. 6. Концепция расширенной Китайской космической станции. Источник: Агентство по пилотируемой космонавтике КНР (中国载人航天工程, CMSA)

Создание собственной многомодульной станции действительно является огромным достижением и шагом вперед для Китая. Многие технологии, такие как одновременная стыковка к двум и более стыковочным узлам, будут отработаны китайскими инженерами впервые. Проект ККС амбициозен, хотя его цели скорее политические. Успешная реализация проекта ККС докажет, что космическая промышленность КНР по своему технологическому уровню уже достигла уровня «золотого века» советской космонавтики и способна создавать орбитальные комплексы, не уступающие станции «Мир».

Может ли ККС стать следующей МКС?

В настоящее время МКС остаётся единственной орбитальной станцией Земли. Изначально её планировали вывести из эксплуатации в 2015 году, однако страны-участницы договорились продлить срок службы МКС до 2024 года. Судьба МКС после 2024 года пока не ясна. При этом запуск базового блока ККС запланирован на начало 2021 года, а окончательный ввод станции в эксплуатацию — на 2023 год. Если ККС будет успешно запущена, она прослужит как минимум до 2033 года, а с учетом её возможного расширения, скорее всего, ещё дольше. Насколько вероятен сценарий, при котором ККС останется единственной орбитальной станцией на околоземной орбите и возьмёт на себя функции международной станции?

Хотя технические специалисты заявляют о возможности эксплуатации МКС до 2030 года, расходы на её поддержание растут с каждым годом. Ежегодные затраты на обслуживание только американского сегмента станции оцениваются в 3-4 млрд долл. США. Это около 20% всего бюджета NASA. В 2019 году администрация Трампа предложила приватизировать МКС и прекратить государственное финансирование станции с 2025 года. Вместо этого планируется перенаправить средства на более приоритетные космические проекты: создание лунной орбитальной станции Gateway и последующие экспедиции на Марс. Окончательное решение о судьбе МКС со стороны американского конгресса пока не принято. Партнёры NASA по МКС — европейская ESA и японская JAXA — также не собираются реализовывать масштабные программы по строительству орбитальных станций самостоятельно. Скорее всего, они сосредоточат свои усилия на участии в лунных и марсианских миссиях совместно с США, либо продолжат финансировать МКС, если американский конгресс решит не выходить из проекта.

Перспективы приватизации МКС выглядят довольно туманно. Против этой инициативы выступила Главная инспекция офиса NASA (NASA Office of Inspector General) и ключевые лица в американском сенате. В своем отчёте NASA доказывает, что частный сектор навряд ли сможет взять на себя огромные расходы по содержанию МКС. За последние 20 лет частные компании практически не проявляли интерес к международной станции. В будущем свой вклад в МКС могут внести коммерческие проекты в сфере космического туризма и научных космических разработок, таких как Axiom Space и Bigelow Aerospace. Однако с учётом надвигающегося экономического кризиса, финансовых трудностей и банкротства ряда аналогичных коммерческих проектов запуск на орбиту первых модулей частных компаний состоится не раньше 2024 года.

Роскосмос заинтересован в продлении ресурса МКС, так как в настоящее время РКК «Энергия» уже разрабатывает следующие модули: лабораторный модуль «Наука», узловой модуль «Причал» и Научно-энергетический модуль. Их запуск должен состояться в ближайшие три года. Даже если остальные участники МКС примут решение не продолжать проект, российский сегмент будет отстыкован от международной станции и преобразован в российскую национальную орбитальную станцию.

Если МКС продолжит свою работу после 2024 года, китайская станция — намного уступающая МКС по размерам — сможет взять на себя лишь небольшую долю международных научных проектов. Большинство стран продолжат свои исследования на базе МКС, как и раньше. Участие в ККС, вероятнее всего, будет интересно ближайшим союзникам Китая — Пакистану и некоторым африканским странам. Их астронавты смогут путешествовать на орбиту в составе китайских экипажей, как в своё время союзники СССР получили возможность направлять своих космонавтов на станцию «Мир».

Если МКС выведут из эксплуатации, ККС станет более востребованной для мирового сообщества. Но даже если из-за экономического кризиса американские частные компании закроют свои программы по запуску орбитальных станций, либо отодвинут их на неопределённый срок, на околоземной орбите останется российская станция. В результате страны, заинтересованные в продолжении научных исследований на орбите Земли, смогут выбирать между российской и китайской станциями. Этот сценарий наименее правдоподобен, так как США навряд ли позволит своим главным конкурентам получить монопольный доступ к исследованиям на низкой околоземной орбите. Однако в любом случае ККС всё равно никогда не станет единственной орбитальной станцией Земли.

Автор статьи: Калинин Денис

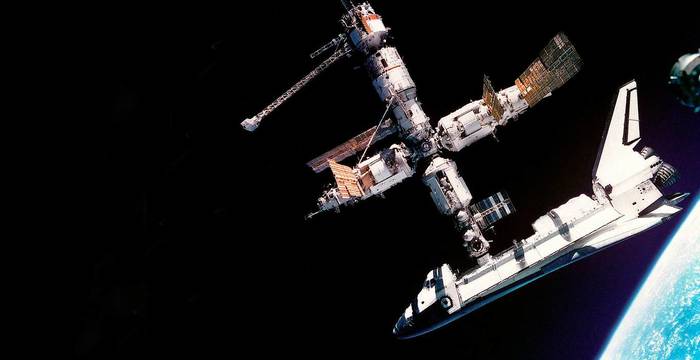

Страницы космической истории: 25 лет российско-американской встрече на станции “Мир”

29 июня 1995 года впервые в истории мировой космонавтики была проведена стыковка американского корабля (шаттла "Атлантис") с российской орбитальной станцией "Мир". Программа "Мир" — "Шаттл" также предоставляла астронавтам NASA возможность работать на российской станции

Экипаж корабля состоял из семи человек: пятерых американцев — Роберта Гибсона, Чарльза Прекорта, Эллен Бейкер, Грегори Харбо, Бонни Данбара — и двух россиян — Анатолия Соловьева и Николая Бударина.

Для Героя Советского Союза Анатолия Соловьева этот полет в космос был уже четвертым, но первым на американском корабле. Для космонавта Николая Бударина полет был первым в жизни.

Что такое "бесполый" стыковочный узел, где космонавты переодевались из американских скафандров в российские и как встретили стыковку председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор — в материале ТАСС.

Подготовка к полету

NASA и Российское космическое агентство договорились о первой стыковке космического корабля многоразового использования типа Space Shuttle с пилотируемой станцией "Мир", находившейся на орбите с 1986 по 2001 год, в июле 1992 года. Стыковку назначили на 1995 год.

Роберт Гибсон, Анатолий Соловьев, Бонни Данбар, Чарльз Прекорт, Николай Бударин и Грегори Харбо на стартовой площадке Космического центра им. Кеннеди, 22 июня 1995 года

ТАСС, как и другие СМИ, активно освещал события, связанные с подготовкой к полету шаттла, его стыковкой и возвращением на Землю.

"Несмотря на то что впервые двое российских космонавтов вместе с пятью американскими коллегами будут доставлены на "Мир" не на российском "Союзе", а на "Атлантисе", экипаж в полном объеме выполнил программу подготовки. А во время комплексной тренировки были отработаны все основные этапы полета на тренажерах корабля "Союз" и станции "Мир", где космонавты провели "типовые сутки", — передавали корреспонденты ТАСС.

Запуск шаттла "Атлантис" из космического центра им. Кеннеди во Флориде, 27 июня 1995 года

Изначально старт шаттла "Атлантис" был намечен на 24 июня, однако в последний момент его пришлось перенести на три дня. Российско-американский экипаж, который должен был стартовать с мыса Канаверал, уже сел в корабль и приготовился к старту, когда самая свежая метеосводка заставила специалистов отложить запуск из-за неблагоприятных погодных условий. По некоторым данным, этот перенос обошелся почти в миллион долларов.

Историческая стыковка

Экипаж стартовал 27 июня. Чтобы "Атлантис" мог пристыковаться к станции, для "Мира" был специально изготовлен стыковочный отсек 316ГК. Он был разработан под руководством конструктора Владимира Сыромятникова, автора узла, используемого в первой стыковке космических кораблей разных стран в 1975 году — "Союз-19" (СССР) и Apollo ("Аполлон", США).

Вид на космическую станцию "Мир" с камеры челнока "Атлантис", 29 июня 1995 года

Командир экипажа "Атлантиса" Роберт Гибсон успешно выполнил непростой маневр сближения и касания двух многотонных систем. По словам Соловьева, в ходе полета и стыковки никаких проблем не возникло и все прошло штатно.

"На наших кораблях стыковочный узел — это "штырь-конус", а шаттл пристыковывается с помощью андрогинного узла. Андрогинный узел, то есть "бесполый", — аналог того, что было использовано в 1975 году во время стыковки советского корабля "Союз" и американского "Аполлона". Вот и при стыковке шаттла со станцией "Мир" использовался такой узел. Гибсон вручную управлял кораблем и выполнял стыковку", — говорит российский космонавт.

На лентах новостных агентств появились сообщения об успешной стыковке.

"Сегодня ровно в 17:00 мск с помощью лазерных дальномеров американский "Атлантис" и российский комплекс "Мир" состыкованы. Впервые в истории освоения космоса на околоземной орбите функционирует крупногабаритная космическая система массой около 220 тонн с международным экипажем", — описывал историческую стыковку 29 июня 1995 года ТАСС.

За действиями космонавтов наблюдали участники заседания российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, которое проходило на тот момент в Москве.

Председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор в Москве, 29 июня 1995 года

В конце заседания председатель правительства России Виктор Черномырдин и вице-президент США Альберт Гор вместе с участвующими в работе сессии министрами двух стран перешли в небольшой кинозал, где на огромном экране передавался прямой репортаж из космоса о стыковке американского космического корабля "Атлантис" и российского орбитального комплекса "Мир". Сидевшие перед экраном в креслах премьер и вице-президент внимательно следили за сближением корабля со станцией и живо интересовались событиями, попросив специалистов комментировать происходившее на экране. Ровно в 17 часов, когда произошла стыковка, в зале раздались аплодисменты, Черномырдин и Гор обменялись рукопожатиями.

На станции

"Мы прилетели на шаттле, на следующий день перенесли свои скафандры "Сокол" на "Мир", разместили их там и доложили в Центр управления полетами. С этого момента мы становимся экипажем нашего "Союза" и станции "Мир", а экипаж, который был до этого, примеряет американские скафандры, в которых он должен спускаться на Землю, и он уже знает — если что, надо бежать на шаттл. Произошла формальная смена экипажей", — сказал Соловьев.

Во время нахождения в составе комплекса экипаж шаттла ночевал только в корабле. "Каждый экипаж приписан к какому-то космическому объекту, поэтому американские астронавты, которые являлись экипажем "Атлантиса", располагались только на шаттле. Конечно, они заходили, точнее, "заплывали" на станцию "Мир", могли перемещаться по необходимости, в рамках рабочих действий. Но размещались и спали только на шаттле", — вспоминает Соловьев. Это было необходимо для того, чтобы в случае нештатной ситуации не возникло путаницы.

Члены экипажа космического челнока "Атлантис" и экипажа российской космической станции "Мир", 3 июля 1995 года

"Атлантис" доставил на орбитальный комплекс инструменты для ремонта солнечной батареи, которая ранее не раскрылась на модуле "Спектр", пристыкованном к "Миру", и оборудование для медицинского обследования космонавтов.

Шаттл находился в составе орбитального комплекса еще три дня. Отстыковавшись от станции 1 июля, челнок еще трое суток находился в автономном орбитальном полете. Впервые на "Атлантисе" на Землю вернулись россияне Геннадий Стрекалов и Владимир Дежуров, а также астронавт NASA Норман Тагард. До этого космонавты возвращались на Землю на российских кораблях "Союз-ТМ". Экипаж шаттла приземлился на территории США.

Посадка челнока "Атлантис" в космическом центре им. Кеннеди, июль 1995 года

Соловьев и Бударин остались работать на "Мире" до сентября 1995 года.

Дорога к МКС

Как и в 1975 году, России и США требовалась четкая координация — при изготовлении агрегатов стыковки и управлении ими, работы ЦУПов в Королёве и Хьюстоне, взаимодействия инженеров, врачей, специалистов радиосвязи и даже переводчиков.

По мнению исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергея Крикалева, первая стыковка американского шаттла к орбитальной станции "Мир" стала важным шагом на пути к созданию ныне действующей Международной космической станции.

По его словам, первым шагом к сотрудничеству в космосе по пилотируемой тематике была стыковка по программе "Союз" — "Аполлон" в 1975 году. "Спустя 19 лет возникла идея снова сближать наши программы, состоялся первый обменный полет: то есть я слетал на шаттле "Дискавери", а американец — на корабле "Союз", — напомнил Крикалев.

Космический челнок "Атлантис", пристыкованный к российской космической станции "Мир", 29 июня 1995 года

Исполнительный директор Роскосмоса отметил, что после этого состоялся еще один обменный полет, а летом 1995 года "Атлантис" пристыковался к станции "Мир".

"С этого начался следующий этап совместного сотрудничества, которое потом и привело нас к общей программе Международной космической станции", — считает космонавт.

При этом, как подчеркнул Крикалев, в первоначальных планах шаттлы не рассматривались в качестве дублирующей транспортной системы. "Это была новая идея, которая возникла и довольно быстро была реализована", — сказал он.

Всего состоялось девять стыковок шаттлов с "Миром" — семь раз ее осуществил челнок "Атлантис", по одному разу — "Индевор" (Endeavour) и "Дискавери" (Discovery). На станции побывали 44 астронавта NASA (один из них — трижды, трое астронавтов — дважды), из них семь человек работали в составе длительных экспедиций. Астронавт Норман Тагард (входил в состав основного экипажа станции) первым из американцев был доставлен на "Мир" на российском корабле "Союз ТМ-21".

На шаттлах же слетали в космос семь российских космонавтов, первым был Сергей Крикалев (полет в феврале 1994 года).

Станция "Мир" давно затоплена в Тихом океане, к тому моменту уже начали функционировать первые модули МКС. Программа полетов шаттлов окончательно была закрыта в 2011 году, в 2020-м на смену ей пришли новые пилотируемые корабли частных компаний США.

авторы статьи Алексей Песляк, Екатерина Москвич / тасс