Историческiя замътки. Арханегельскъ. 1902 годъ. (Частъ 3)

Исторические заметки о церквях и зданиях Архангельска с приложением планов и видов, сделанные полицмейстером В. Усковым в 1902 году

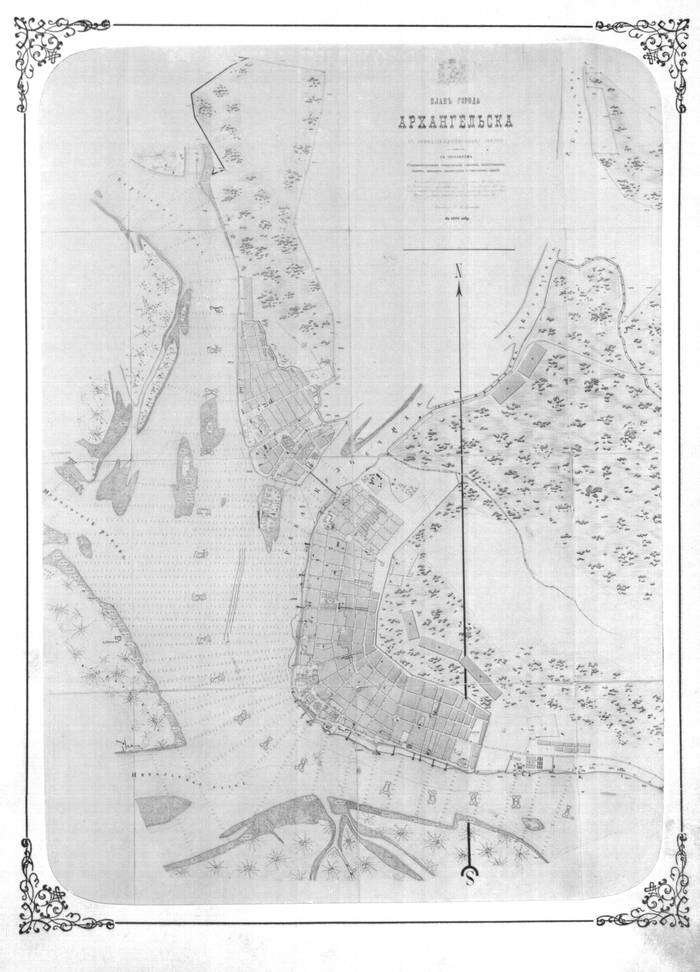

ПРЕДИСЛОВИЕ: План города Архангельска снят был мною в 1897 году в масштабе 20 сажен на дюйм, с нанесением всех построек города, как жилых, так и нежилых. Для большего удобства пользования ими, я разделил его на восемь частей и каждую копировал фотографически. Описание зданий: начато с 3-ей части (Соломбала); на планах они обозначены большими цифрами. Составляя это краткое описание церквей, разных казенных и общественных зданий и выдающихся событий, я пользовался следующими источниками: Сочинение Огородникова, Путеводитель по губернии, составленный бывшим Вице-Губернатором Островским, Историческими очерками священника Кириллова, священника Сибирцева, священника Колчина, священника Смирнова, священника Попова и других; некоторые сведения позаимствованы из Губернского Статистического Комитета, а другие записаны прямо со слов наших старожилов.

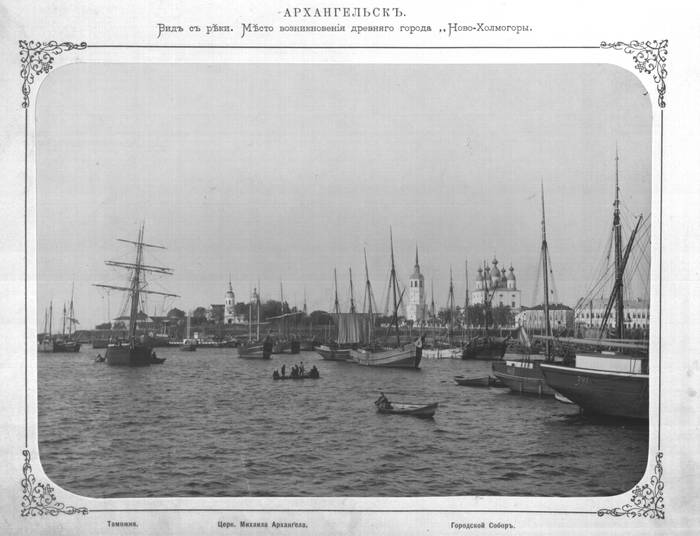

Г. АРХАНГЕЛЬСК: Губернский город Архангельск расположен на правом берегу реки Северная Двина, в 42 верстах от Белого моря по Березовому (восточному) устью и в 34 верстах по Никольскому (западному) устью. Та часть города, против которой река Двина делится на два рукава или на два устья – Березовое и Никольское, в древности называлось «Пур-Наволок». Здесь впервые возник Архангельский монастырь, по благословению Новгородского Епископа Иоанна. Точных сведений о годе основания монастыря нет, но по некоторым данным можно предположить, что он был основан во второй половине XII столетия. К этому монастырю в 1553 году пристал первый английский корабль под командою Ченслера, благодаря чему открылся здесь новый пункт для торговых сношений России с 3aпaдной Европой. До того времени торговым центром двинской области был г. Холмогоры, где находились и гостиные дворы, и таможня. Неудобства и затруднения при перегрузке и перевозке товаров от устьев двинских до Холмогор побудили Правительство устроить новый торговый и таможенный пункт в таком месте, куда иностранные корабли могли бы приходить беспрепятственно; таким местом и были избраны окрестности монастыря Святого Архистратига Михаила. Посланные в монастырь в 1584 году с Москвы воеводы Петр Афанасьев да Залешанин Никифор Волхов «одним годом поставили деревянный город». Так возник небольшой город, названный Новохолмогоры, близ деревянного монастыря Святого Михаила Архангела. Грамотою царя Феодора Иоанновича от 12 февраля 1588 года повелено было открыть при Новохолмогорах порт для иностранных кораблей, бывшего у монастыря Святого Николая.

Первыми, жителями новоустроенного города были стрельцы, присланные сюда для возведения казенных построек. Затем, многие семейства двинских посадов, привлекаемые сюда возможностью заработка, стали селиться за деревянной стеной и рвом, которыми окружены были казенные и монастырские здания, и образовали в 1587 году особую слободу. В это время город или слобода Новохолмогоры в административном отношении зависели от Холмогор, где жили воеводы и другие правительственные лица, что значительно задерживало развитие его. 1 августа 1613 года он объявлен был независимым от Холмогор и переименован из Новохолмогор в Архангельск; с этого времени развитие его пошло успешнее. В 1693 году государь Император Петр Великий посетил Архангельск, основал на Соломбальском острове корабельную верфь и адмиралтейство; в 1702 году перевел в Архангельск воеводское управление, и Архангельск сделался первым (в то время) и единственным в России портовым городом.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ – CОЛОМБАЛА.

4-й и 3-й ОКОЛОТОК.

Церковь Иоанна Рыльского (см. в плане №1) была построена на средства Савина Данилова Лемехова, Архангельского 1-й гильдии купца и бывшего Городского Головы; была уничтожена пожаром, в 1896 году вновь построена Елизаветой Петровой Лемеховой и освящена Первосвященником Иоаникием.

2) Здание пожарного обоза построено в 1865 году на том месте, где при порте была Соломбальская полиция.

3) Константиновский детский приют основан для бедных детей 8 сентября в 1848 года, по мысли супруги бывшего Главного Начальника над портом Маркиза де-Траверсэ, в память посещения города Великим Князем Константином Николаевичем в 1844 году.

4) Соломбальская Кладбищенская церковь. Жители Соломбальского острова, который начал заселяться в конце XVII века с устройством здесь корабельной верфи, до половины прошлого века не имели особого кладбища и хоронили умерших при своих дворах. В 1749 году отведено было место для кладбища на крайнем Банном острове, а в 1756 году построена была на нем первая специально кладбищенская церковь во имя святого Апостола Иакова, брата Господня, сгоревшая до основания в 1758 году. После этого кладбище переведено было на Березник, куда в 1774 году с большого Соломбальского острова перенесена была церковь Николая Чудотворца, устроенная еще в 1744 году. В начале XIX столетия для кладбища отведено опять новое (третье) место, где 4-го июня 1803 года заложена была на адмиралтейские суммы нынешняя каменная церковь во имя Воскрешения Праведного Лазаря, при освящении 4 ноября 1806 года переименованная в честь святого мученика Мартина, папы Римского.

Из числа лиц, более выдающихся по своей деятельности, похоронен на этом кладбище знаменитый корабельный мастер Курочкин Андрей Михайлович. Умер он в 1842 году, имея 74 года от роду.

5) Соломбальская Таможня для осмотра приходящих судов из-за границы.

6) Контора лоцманов. Год возникновения команды лоцманов или корабельных вожей 1584-й. В 1705 году, по указу Государя Императора Петра I, они составили правильную команду и одеты в однообразную форму; число их доходило до 40 человек. Цель службы – проводить все суда по фарватеру Северной Двины.

7) Англиканская церковь

Примечание 1. Для измерения небольших расстояний, а также зданий слудует принять уменьшенный дюйм (см. первый план, 3 часть, 4-3 околоток) за ностоящий, полагая в нем 20 сажен и мерять желамое расстояние.

Примечание 2. Здания, выстроенные после 1898 года, на плане не нанесены.

2-й ОКОЛОТОК

1) Морские казармы построены были по Высочайшему повелению Государя Императора Александра I в 1824 и 25 годах, при бывшем в то время Военным Генерал-Губернаторе Клокачеве.

2) Портовые здания и старый док.

Возникновение порта относится ко времени посещения Петром Великим Белого моря. Государь Петр Великий прибыл в Архангельск 29-го июля 1693 года речным путем из Вологды и остановился в приготовленных для него светлицах на Моисееве острове. У города стояла, нарочно для него выстроенная, 12-ти пушечная яхта «Святой Петр». Эта первая вооруженная яхта была построена Бажениным на собственной верфи выше Холмогор на реке Вавчуге в (83 версты от Архангельска). На этой яхте Пётр Великий предполагал совершить поездку в Соловецкий монастырь, по обещанию, данному им брату Ивану. В монастырь он, однако, в этом году не поехал, а пошел на этой яхте провожать английские и голландские корабли, нагруженные русскими товарами. Эта поездка продолжалась шесть недель. Возвратясь из неё, восхищенный морем, Петр I назначил Архангельским воеводою плававшего с ним по Белому морю своего 22-летнего стольника. Ф.М. Апраксина, поручив ему учредить верфь на среднем Соломбальском острове в и наблюдение за постройкой заложенного им русского торгового корабля «Святой Павел». 20 Мая 1694 года в присутствии Императора Петра был спущен первый корабль «Святой Павел», а в 1701 году в Соломбале было построено уже 6 кораблей, а в 1733 году учрежден был военный порт. В этом же году была организована и первая экспедиция для отыскания северного прохода морским путем из Архангельска в Камчатку.

С каждым годом наша торговля с иностранными державами через Белое море все развивалась и развивалась. Так, в 1713 году иностранных судов пришло в Белое море 230, и ценность отпуска товаров дошла до 3 миллионов рублей, а с открытием порта и кораблестроения в Соломбале население стало быстро расти. В 1829 году жителей в Соломбале насчитывалось более 12 тысяч, из этого числа половина была военнослужащих. В 1842 году в Соломбале учреждено отдельное Полицейское управление. Первый Полицмейстер был Вальховский.

В течение 120 лет со дня постройки корабля «Святой Павел» было выстроено в Соломбале 400 военных кораблей. Из выдающихся кораблей по размерам был построен «Азов», возбудивший в свое время удивление знатоков в славную Наваринскую битву.

Первыми судостроителями были Баженин в Вавчуге и датчанин Е.Е. Избрант в Соломбале. Выдающимися строителями были: А. М. Курочкин (он построил 87 судов) и В. А. Ершов, который при Архангельском порте построил 27 кораблей, в числе коих и знаменитый «Азов». Последний корабль, построенный им, был «Ингерманланд», потерпевший крушение в 1842 году у берегов Норвегии, на переходе из Архангельска в Кронштадт. На нем плыл сам Ершов со своими сыновьями, из которых старший погиб на глазах отца. Картина гибели корабля «Ингерманланд» находится в Морском Собрании.

К более выдающимся событиям Архангельского порта надо отнести следующие:

1830 г. Большой пожар в Адмиралтействе.

1831 г. Холера; причем в Соломбале за лето умерло более 700 человек.

1842 г. Учреждены Учебно-Шкиперские курсы.

1844 г. Новый корабль 74 пушечный, названный в память погибшего «Ингерманланда» отплыл из Архангельска в Кронштадт вместе с Великим Князем Константином Николаевичем.

1854 Архангельская губерния объявлена была на военном положении и подчинена Военному Губернатору, Вице-Адмиралу Боилю, на правах Командира Отдельного Корпуса.

1854 г. В июне 10 судов Англо-французской эскадры появились в Белом море и подходили к острову Бар под начальством Оманея. В 1855 году вторично и также безрезультатно.

1858 г. Приезд в Архангельск Е.И.В. Императора Александра Николаевича при Командире порта Вице-Адмирала Б.А. фон Глазенапе.

1860 г. Спуск громадного фрегата «Пересвет». При спуске фрегат ударился в мель и попортил киль; но к весне будущего года был починен и доставлен в Кронштадт.

1862 г. 5-го июля. Упразднение военного Архангельского порта, что вызывалось неудобством постройки больших паровых броненосных кораблей на Архангельских верфях и незначительной глубиной устьев Двины.

3) Деревянный памятник в Порту имеет следующие надписи на 4-х цинковых досках:

1-ая. «Строение кораблей на Соломбальской верфи начато в 1700 году при Государе Императоре Петр Великом, посещавшем Архангельск в 1693, 1694 и 1702 годах с Архангельским воеводой и адмиралтейцем Ф.М. Апраксиным. Строение здесь кораблей продолжалось с 1700-1715 г.г.»

2-ая. «Адмиралтейство восстановлено здесь в царствование Государыни Императрицы Анны Иоанновны в 1733 году при Главном Командире КонтрАдмирале П.П. Бредале и капитане над портом В.А. Мятлеве».

3-я. «Адмиралтейство посетили: в 1819 г. Его Императорское Величество Государь Император Александр I; в 1844 г. Его Императорское Высочество Великий Князь Константин Николаевич, ушедший отсюда в г. Кронштадт на 74 пушечном корабле «Ингерманланд»; в 1858 г. Его Императорское Величество Государь Император Александр II; в 1870 г. Его Императорское Высочество Великий Князь Алексей Александрович».

4-ая. «Адмиралтейство закрыто в 1862 г. при главном командире Генерал-Адъютанте Вице-Адмирале К.И. Истомине.

Памятник этот возобновлен в 1894 году при Директоре маяков и лоции Белого моря Полковнике П.В. Васильеве.

4) Метеорологическая станция, выстроенная в 1859 г.

5) Исправительное Арестантское отделение (бывшие морские казармы).

6) Одноклассное Приходское училище открыто в 1870 году.

1-й ОКОЛОТОК

7) Соломбальский Собор. Ко времени утверждения Императором Петром Великим Соломбальской верфи, остров быстро стал заселяться. Потребность в ближайшей церкви сказывалась с каждым годом более и более. Адмиралтейская коллегия в Феврале 1738 года разрешила постройку церкви, которая в 1740 году и была окончена; но в 1741 г. вместе с госпиталем перенесена была на городскую сторону. Все жители Соломбалы, оставшись опять без церкви и в виду неудобства ездить в церковь на городскую сторону, через реку Кузнечиху, просили вторично построить новую. Вскоре получилось разрешение, и 2-го Октября 1743 года церковь была заложена во имя Святителя и Чудотворца Николая и освящена 24 Января 1744 г. ключарем Холмогорского Собора Иоанном Логиновым. Для увеличения дохода вновь построенной Никольской церкви в том же году установлен был на казенном перевозе через реку Кузнечиху денежный сбор по ¼ копейки с человека, давший с 1745 по 1753 год 652 рублей, сумму по тому времени очень большую. Священник собора был на жалованье по 3 рубля 50 копеек в месяц. В скором времени церковь эта была перенесена на Соломбальское кладбище (см. описание его), а в 1760 году приступили к постройке каменной церкви-собора. В 1765 г. южный придел собора был освящен Преосвященным Иосафом во имя Петра и Павла при командире порта Р.А. Давыдове. 6-гo Января 1775 года освящен второй придел, а в 1776-м третий.

До уничтожения Порта (1862) собор носил название Адмиралтейского и содержался он на средства Адмиралтейства.

К достопримечательностям собора относятся: 1) иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» и Святителя Николая, пожертвованная Императором Павлом I в 1774 году; 2) бархатные ризы, пожертвованные Императором Александром I в 1822 году; 3) ограда вокруг собора, построенная в 1811 году трудами военнопленных и на деньги 4600 руб., пожертвования на постройку ограды Императором Александром I.

8) Соловецкое Подворье - бывшее лесное адмиралтейство и места морских кухонь. Соловецкое подворье имеет свои пароходы и пристань, от которой отходят пароходы, совершающие рейсы из Архангельска в монастырь по Белому морю, перевозя преимущественно богомольцев; в навигацию 1901 года перевезено было в монастырь на 2-х пароходах до 9000 человек.

9) Док Министерства Путей Сообщения. Преступлено к работам в 1896 году.

10) Мурманская пристань построена в 1873 году.

11) Мост через реку Кузнечиху. До 1805 г. моста вовсе не строили, а перевозили на лодках; с 1805 по 1844 год мост строили на барочных днищах, укрепляемых по сторонам сваями; за проезд взималась плата разная, смотря по экипажам и грузу. Первый мост на днищах выстроил Городской Голова В.А. Попов, и все деньги за проезд шли в Приказ Общественного Призрения, и только с 1844 года мост стали строить на сваях.

Остров Моисеев (см. общий план А). Резиденция Петра Великого, а впоследствии место для гуляний (чудный сад). Теперь же лесопильный завод Стюарта.

12) Лесопильный завод Макарова устроен на участке земли, приобретенном Макаровым от Приказа Общественного Призрения в 1888 году. Тут была больница, а в 50-хъ годах был дом Генерал-Губернатора.

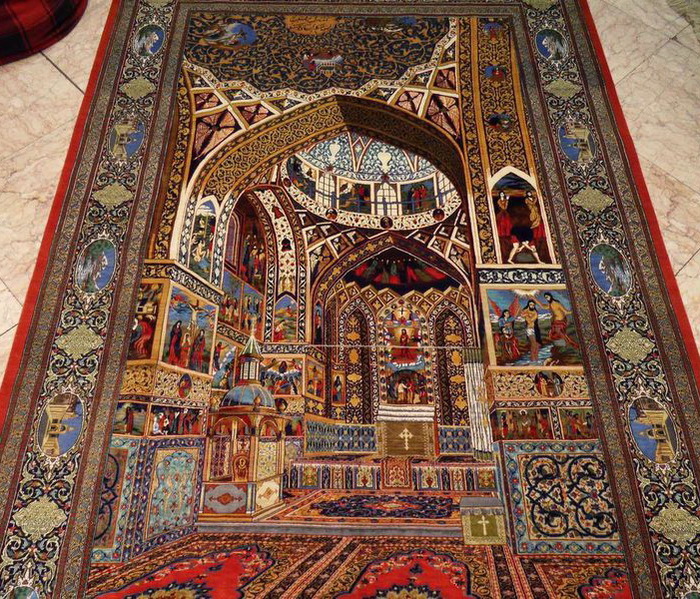

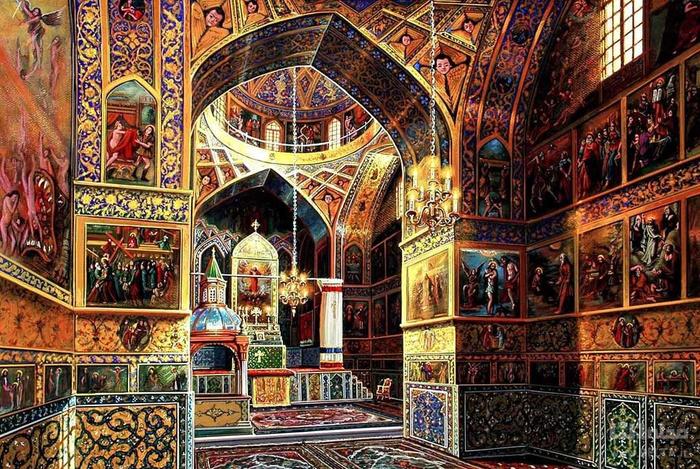

Армения, Гюмри

Собор св. Всеспасителя в Гюмри. Построен в 1873 году, в пику греческой церкви Георгия Победоносца.

Богатым купцам города не нравилось, что православная церковь выше всех городских и заказали у главы гильдии каменщиков Татоса (Фадея) Антикяна постройку роскошного храма.

Мастер Татос вдохновлялся главной церковью Катохике в древней и уже разрушенной столице Ани и регулярно ездил туда для чертежей.

История Воскресенского Смольного собора

Воскресенский собор (фото из личного архива)

Личное впечатление:

Я искренней люблю неповторимый архитектурный ансамбль Смольного. Эти светлые, небесного цвета, с тонкими вкрапления солнечного золота стены монастыря, которые так живописно выделяются но фоне нежной зелени лип Смольного сада. И сам Воскресенский собор, его белые своды, наполненные голубоватым светом, эта простота и кристальная ясность, так редко встречающаяся в церковной архитектуре. Входя во внутрь, ты как будто становишься легче, твои мысли устремляется к небу. Порой меня просто поражает, насколько сильное влияние на человека может оказывать архитектурное искусство. Как же сильно ощущается искренность и любовь к Богу тех людей, которые возводили стены Смольного.

Не готическое мрачное величие Кёльнского собора, не византийская мягкость Владимирского храма в Херсонесе, не помпезный шик московского Храма Христа Спасителя не вызывают во мне таких искренних эмоций, таких личных, глубоких и нежных мыслей, тех чувств трепета и любви, которыми наполняется моя душа, когда я вижу силуэт Воскресенского собора, который почти сливается с голубым небом и белоснежными облаками, в которых высекают золотые искорки солнце. Как говорят храм – это “дом Господень”, и лично для меня нет места кроме Смольного монастыря, в котором так тонко и четко осознается это сакральное понятие.

История и архитектура Смольного собора

Российская императрица Елизавета Петровна провела свое детство в деревянном дворце “Смольном доме” , и очень полюбила это место на берегу Невы. По её желанию, на месте дворца должен был быть построен величественный монастырь, в котором она хотела в покое провести последние дни своей жизни. Императрица даже хотела принять монашеский постриг, но не успела реализовала свое желание. Проект храмового комплекса Елизавета Петровна поручила своему обер-архитектору - Бартоломео Франческо Растрелли, с именем которого у нас ассоциируется вся елизаветинская эпоха.

Растрелли - это российский архитектор итальянского происхождения. Именно ему принадлежат проекты Большого дворца в Петергофе, Андреевского собора в Киеве (который имеет много общий черт со Воскресенским собором). Именно он занимался перестройкой Екатерининского дворца в Царском Селе. Франческо Растрелли являлся наиболее ярким представителем “русского” или “елизаветинского” барокко, и проект ансамбля Смольного монастыря был вершиной архитектурного творчества в этом стиле. Храмовый комплекс был заложен в 1748 году, строился 87 лет, действовал 87 лет и был закрыт еще через 87 лет.

Главной “русской” чертой в барочном стиле Смольного является пятиглавие собора. Со времен Екатерины второй все храмы возводятся с пятью главами, и Воскресенский собор был первым. Пышность Смольного напоминает о том, что это не простой, а дворцовый монастырь, построенный лично для императрицы. Монастырь кроме собора включает в себя еще корпуса вокруг Воскресенского, которые опоясывают его, и размыкаются лишь перед главным входом, образуя площадь. Благодаря этому мы можем издали лицезреть все величие собора. Но изначально на месте этой площади должно было быть здание, которое окончательно бы замыкало корпуса монастыря и образовывало бы внутренний двор. Этим зданием должны были стать ворота с великолепной колокольней высотой около 160 метров, которая была бы уникальна не только для Петербурга, но и для России вообще. Для сравнения, шпиль одного из высочайших зданий города - Петропавловской крепости - целых 122 метра.

До наших дней дошёл макет монастыря, благодаря которому мы можем представить, как бы мог выглядеть весь храмовый комплекс, если бы проект Растрелли был воплощен до конца. Модель смольного монастыря было решено вырезать из липы, а детали декора отлить из свинца и позолотить. Постройка архитектурной модели комплекса Смольного велась шестью лучшими плотниками, при этом Растрелли сам раскрашивал модель кисточкой. Модель Смольного монастыря плотники собирали в таком же порядке, в котором впоследствии предполагалось собирать оригинал.

Сам ансамбль монастыря выполнен в строгой симметрии, корпуса окружают собор, и представляют собой здания - ризалиты , объединённые переходами. Изначально эти переходы должны были быть открытыми, и можно было бы прогуливаться из одного корпуса в другой. Но из-за суровости русского климата переходы застеклили. По углам собора расположены четыре башни, и все они были в свое время церквями. Две церкви посвящались святым покровителям императриц Елизаветы и Екатерины Великой. Для этих церквей интерьеры делал сам архитектор Растрелли, но в течении двадцатого века большая часть внутреннего убранства была утрачена. Сохранились лишь элементы лепнины. Одна башня была лютеранским храмом. Последняя четвертая башня была храмом Святого Благоверного Александра Невского, домовой церковью Смольного института благородных девиц.

Корпуса между собой объединяет с собором великолепная чугунная решетка, которая была сделана по рисунку архитектора Василия Петровича Стасова, который создавал интерьер Смольного собора. В рисунке решетки виден растительный орнамент: колосья пшеницы, виноградная лоза. В двух башенках Смольного до революции были звонницы. Теперь там располагаются самые высокие в историческом центре Петербурга смотровые площадки, которые возвышаются над Невой на 50 метров.

Собор значительное время простоял в бездействии. После закладки в 1748 строительство шло быстрыми темпами. На его строительство был выделен огромный бюджет, были согнаны тысячи солдат и приглашены тысячи мастеров из разных губерний. Но в связи с началом Семилетней войны с Пруссией строительные работы замедлились. После смерти Елизаветы, Екатерина Великая назначила главным архитектором Юрия Фельтена (который знаменит своей храмовой архитектурой) и сократила бюджет строительства. В 1764 году в монастырских корпусах, окружающих собор, возникло первое высшее женское учебное заведение России – Императорское воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт благородных девиц Петербурга). Здесь учились девушки благородного и мещанского происхождения.

Но сам Воскресенский собор все еще не был достроен. У императора Павла Ι были другие строительные интересы: Михайловский Замок, у Александра Ι своя строительная программа: Казанский собор, затем Исаакиевский собор. За десятилетия кровля Воскресенского собора обветшала, стены покрылись трещинами, подвалы наполнились водой. И только Николай Ι смог завершить то, что замыслила Елизавета Петровна, но без великолепной колокольни, которая могла стать главной доминантой города.

Именно Николай I поручил проектировку внутренних интерьеров Смольного Василию Стасову. Мастер в полноте воплотил во внутреннем убранстве собора главный принцип классицизма – величие в простоте. Белые сплошные стены, мощные пилоны, поддерживающие главный барабан и белые колонны. Широта и простор. Стены украшены небольшим количеством лепнины с ангельскими и растительными мотивами с минимальным количеством росписей. Огромное, пустое (в том числе и в цветовом смысле) пространство создает ощущение воздушности, небесного простора, и при этом подчеркивает мощность и силу, которая ассоциируется со временем Екатерины Великой и наивысшим расцветом Российской империи. Барочная мягкость наружного убранства, и строгие кластические внутренние интерьеры удивительно контрастируют, но при этом прибывают в волшебной гармонии, вызывая чувства восхищения и благоговения .

Также интересным и нетривиальным вопросом для Василия Стасова было отсутствие отопления. «С величайшим трудом», как вспоминал позже Стасов, в стенах пробивали трубы для печей, поскольку по проекту Растрелли собор строился «холодным».

По утверждённому в 1835 году императором Николаем I «Положению о соборе», храм получил статус собора всех учебных заведений в память матери императора, покровительницы юношества, императрицы Марии Федоровны. В течение 87 лет Смольный Собор был главным храмом учебных заведений, в котором ежедневно проводились богослужения.

Во времена революции 1917 года здесь размещался Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов. В 1922 году иконостасы, хрустальная балюстрада, проповедническая кафедра храма были разграблены. Помещения монастыря использовались под склад. Иконостас храма был демонтирован только в 1972 году. В 1990 году в соборе открылся концертно-выставочный комплекс.

В июле 2001 года во время урагана с центрального купола собора упал шестиметровый золоченый крест, в крест попала молния, его основание надломилось, и крест вонзился в кровлю. В апреле 2004 крест вернули на место после реставрации. До 2015 года в стенах исторического здания играли на органе, проводили концерты хоровой музыки, организовывали выставки живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, а также научные и историко-художественные музейные выставки. В январе 2016 года, в день святой мученицы Татианы, Смольный собор был передан Русской православной церкви.

Вокруг Смольного собора располагаются Факультеты политологии, социологии и Факультет международных отношений СПбГУ. Я завидую студентам нашего университета, учеба которых проходит вблизи одного из прекраснейших мест Санкт-Петербурга. Воскресенский собор является настоящим памятником истории и архитектуры. Возведенный русскими мастерами по проекту итальянского архитектора, вобравший в себя черты нескольких архитектурных стилей. За 300 лет в стенах Смольного побывали императрицы и императоры, монахини и лютеранки, воспитанницы общества благородных девиц, рабочие и солдатские депутаты. Главный вузовский храм Санкт-Петербурга, центр духовной жизни жителей города, символ красоты и уникальности Петербурга. Воскресенский Смольный собор - это удивительное место, в котором мне посчастливилось побывать.

Список использованных литературных источников и информационных материалов:

(1) Цикл видео в четырёх частях “Хранители памяти. Воскресенский Смольный собор в Санкт-Петербурге.”

(3) Э.А.Филиппова “История строительства”

(4) AnatoliyK. “Смольный: двор и монастырь, собор и институт”

(5) Диакон Владимир Василик. “Cмольный собор: воскресение литургической жизни”.

(6) Андрей Емцов.“Жемчужина на левом берегу Невы: история Смольного собора”

(7) Марина Селезнева. “Охтинский мыс и колокольня Смольного собора: подлинность против муляжа”

(8) Алексей Лепорк. “Небоскреб Растрелли: нужна ли Петербургу гигантская колокольня Смольного собора”