Станция метро Проспект Мира. Москва.

Нас уже пол вагона! 35 человек!

И мы посещаем пятую станцию в нашей маленькой фотоэкскурсии по кольцевой линии московского метрополитена. Предыдущая станция здесь, если кто пропустил.

Добро пожаловать на станцию Проспект Мира!

Тема оформления станции - "Преобразование природы".

На полу, черный и белый гранит квадратными плитами уложен в шахматном порядке.

Над карнизами пилонов рисуются — широкие керамические фризы, на которых изображён рельефный растительный орнамент: венки, листья, бутоны и знамёна.

Они обрамляют круглые медальоны с рельефными изображениями

садоводов

цветоводов

агрономов.

Вот такие наклейки начали клеить относительно не давно.

Любуемся произведением искусства.

Пилоны облицованы кремовым мрамором.

За нашей спиной находится переход на радиальную станцию. Торцевая стена ограждена забором, видимо там ведутся какие то работы. И чтобы нам не запомнился этот ужас, мы не будем на него смотреть. Можно сказать, что в 1953 году торцевая стена была украшена керамическом панно с изображением И. В. Сталина в окружении знамён. Панно было снято в 1958 году в связи с открытием перехода на радиальную станцию, который начинался через торец.

Керамический фриз поближе.

Станцию освещают мощные, бронзовые люстры с газоразрядными лампами.

Путевые стены сделаны из красного мрамора с белыми прожилками.

Люстры меньше чем на центральном своде.

На пилонах со стороны платформы декоративные решётки вентиляционных отверстий с колосьями, лентами и гербовыми символами.

Тайная дверь которая оказалась не тайной)

Еще один приятный вечер вместе с вами! Двигаемся дальше

И следующая станция Комсомольская!

Молния! Обнаружен потерянный собакевич на Проспекте мира!!

Буквально 10 минут назад в Москве на Проспекте мира у остановки "Староалексеевская улица" обнаружен пёс, явно только что потерявшийся. Мечется по окрестностям в поисках хозяина, выбегает на проезжую часть, забегает в автобусы! Решил написать сюда, надеюсь засветится может хозяин увидит. Пишу в первый раз если не туда, понять и простить

Снова попрошайки. Проспект Мира.

Ярославское направление

В продолжении постов (раз и два) о проспекте Мира, сегодня поговорим о путепроводах.

Ярославское направление для Москвы стало чем-то вроде витрины, на полки которой выставлялись самые значимые победы, достижения, кубки, медали и награды. Его стали приводить в должный вид для Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки, а уже после войны в 1957 сюда прилетит Голубь мира и дружбы народов и Всемирный фестиваль молодежи и студентов, позже здесь поселятся покорители космоса.

Дорога до главной выставки не могла быть дряхлой, грунтовой, узкой или кривой. Единственный зигзаг в то время располагался над линией Октябрьской железной дороги.

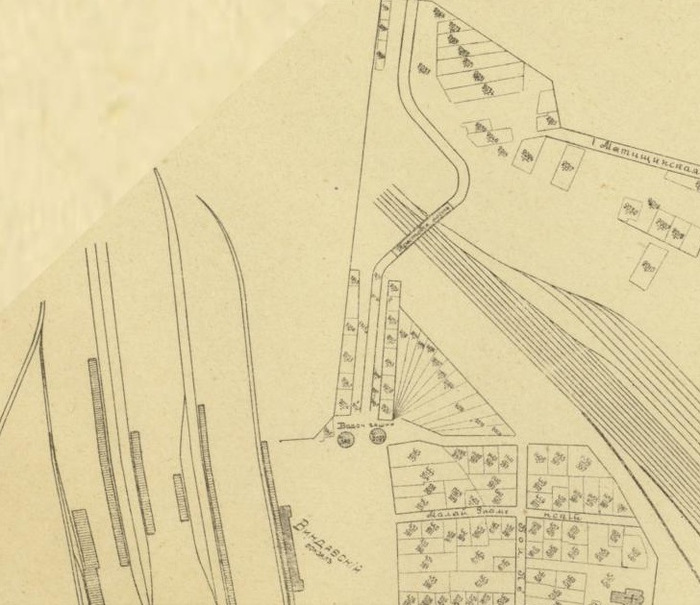

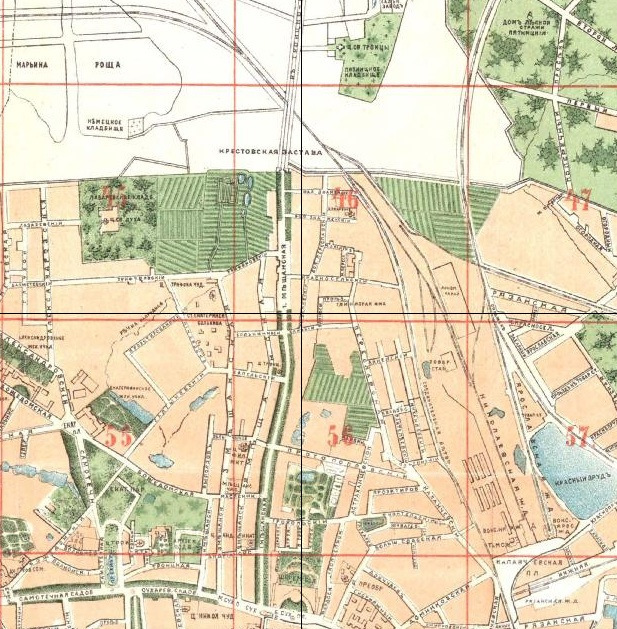

На карте 1903 года хорошо видно старую траекторию.

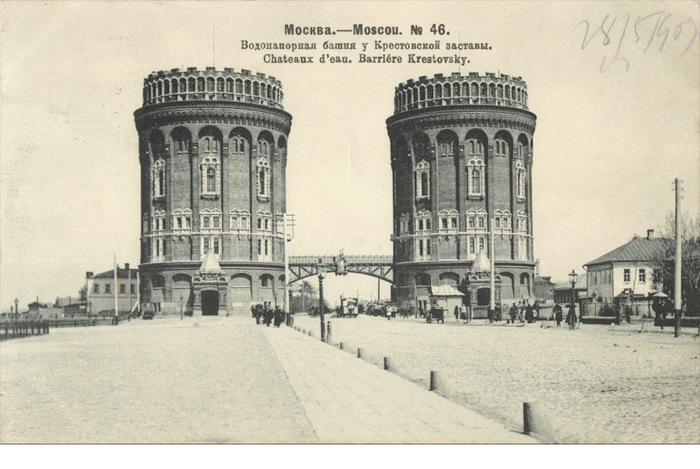

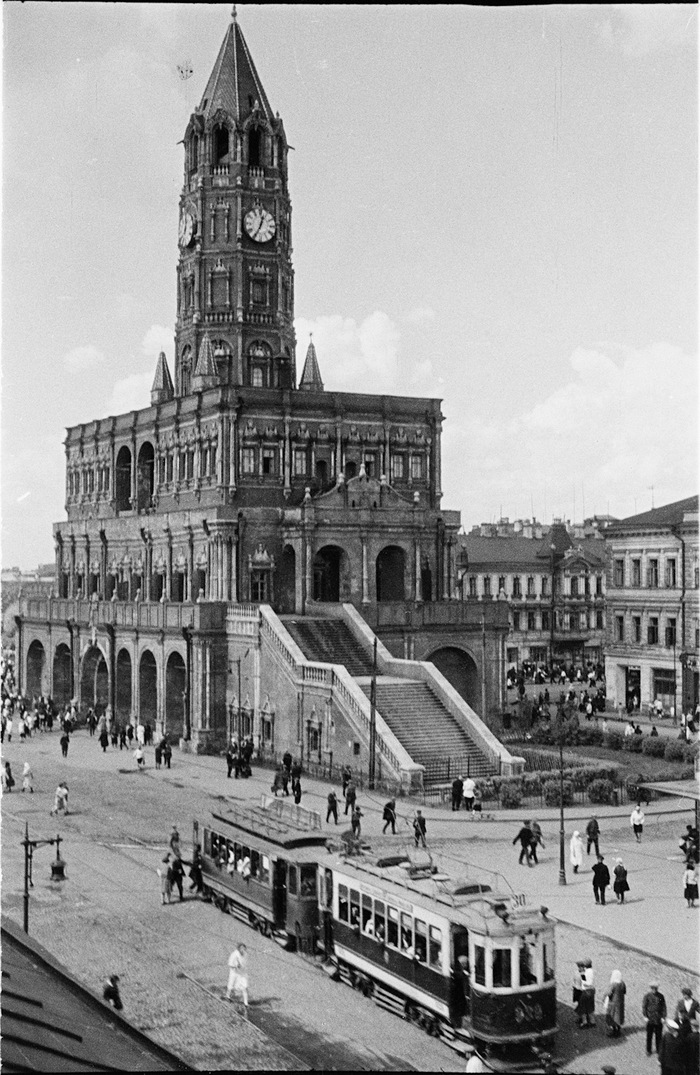

До сноса Крестовских башен еще 30 лет:

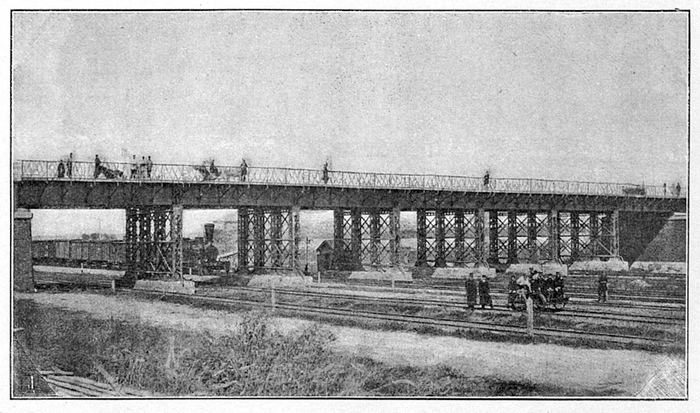

Вот так выглядел Большой Крестовский мост сразу после открытия:

Раньше мосты и путепроводы строились исключительно под прямым углом для снижения стоимости и упрощения строительства. Вот и в этом месте, минуя уже снесённые Крестовские водонапорные башни у Виндавского вокзала, дорога брала правее, перепрыгивала через ж/д пути и с левым поворотом возвращалась на исходную траекторию. Перфекционистам особенно тяжело смотреть на схему, которая сохранялась вплоть до 1935 года.

Новый Крестовский мост и его старший скрюченный брат:

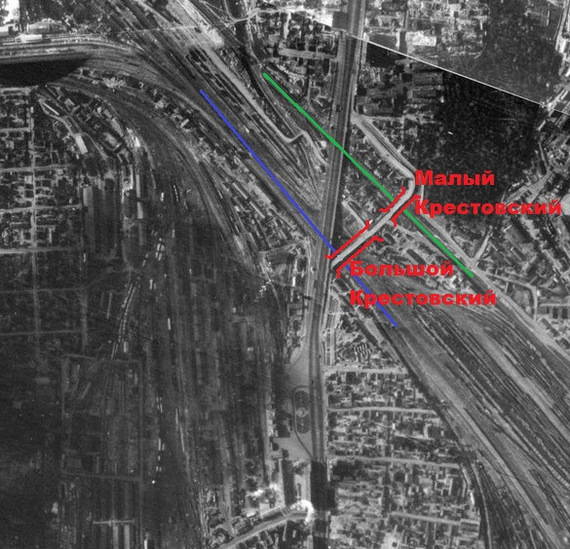

Широко распространилась путаница с названиями этих мостов. Мало того, что сегодня есть как старый Крестовский, так и новый Крестовский. До недавнего времени существовали Большой Крестовский и Малый Крестовский. Дело вот в чем.

Как видно, железнодорожное направление здесь имеет несколько путей — это основные пути Николаевской железной дороги, а также лежащая севернее одна нитка Алексеевской соединительной ветки Московской железной дороги. Изначально было два моста: Большой Крестовский — над Николаевской дорогой, Малый Крестовский — над соединительной веткой.

На немецкой аэросъемке 1942 года отчетливо видны как новый, так и старые мосты. Это, пожалуй, самая наглядная фотография для четкого понимания где, какой мост находится.

Новый путепровод также состоял из цепочки двух мостов: сначала Большой Крестовский, потом дорога шла по насыпи и затем Малый Крестовский. С дороги они воспринимались как один большой.

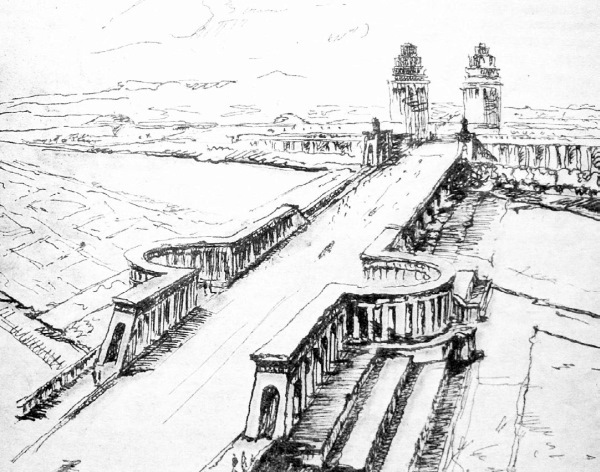

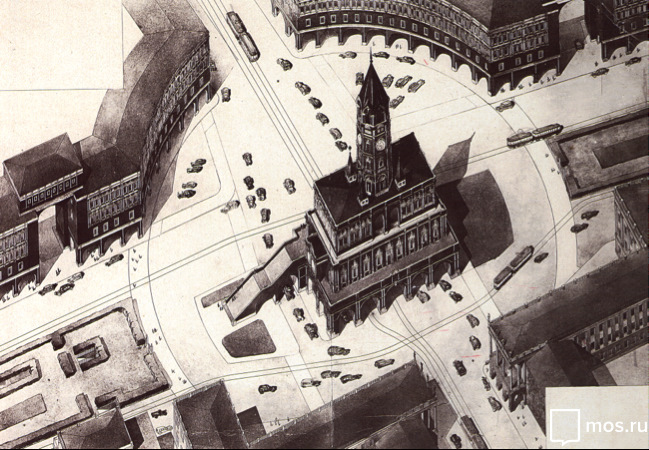

Первый проект моста 1935 года, выполненный архитектором Жировым, основное внимание уделял как раз соединяющей два путепровода насыпи. Там предполагалось сделать место отдыха, оформив его характерными для сталинской эпохи высокими колоннадами.

Проект создавался в то время, когда водонапорные башни еще не снесли:

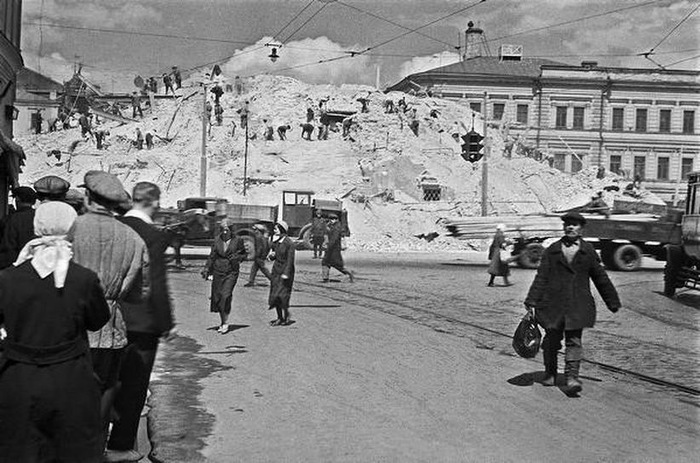

Только что открытый новый Крестовский путепровод. На фото отлично видно, что он состоит из двух мостов. В стороне стоит старый мост с высоким деревянным забором, чтобы лошади не шарахались проносящихся снизу паровозов. На переднем плане две лысины от снесенных Крестовских водонапорных башен:

Вид на изгиб дороги в сторону центра. Дорога уходит левее, чтобы зайти на мост. На заднем плане видны Крестовские башни:

Старый Большой Крестовский мост долгое время был пешеходным, потом на него кинули ветку теплотрассы, которую можно увидеть и сегодня:

Удивительно, но часть опор моста царских времен до сих пор сохранилась:

Совсем недавно оригинальные опоры держали и Малый Крестовский. Сегодня он по-прежнему автомобильный, но уже на железобетонных опорах.

В 2009 году Крестовский путепровод окончательно стал единой конструкцией. Насыпь срыли, а полотно установили на опоры, сегодня под ним находится гаражный комплекс.

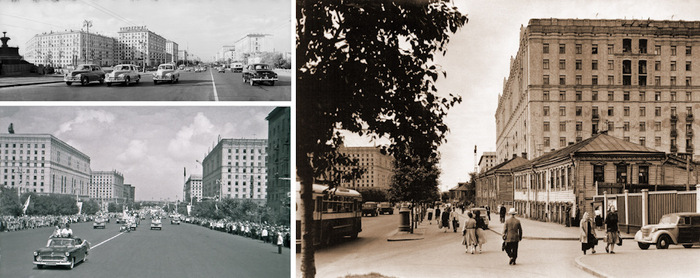

Тогда в 1935 году с открытием моста была решена последняя проблема на пути к ВСХВ. Дальше открывался широкий проспект, который выстроили в едином архитектурном решении с 1-й Мещанской. От моста и до выставки выросли сталинские громадины.

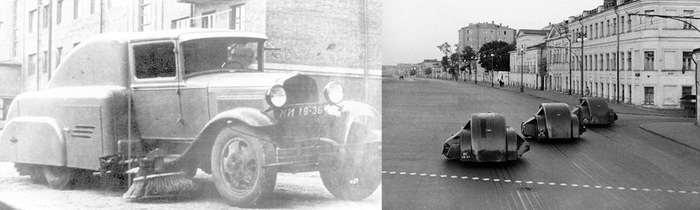

Люди в левой части снимка, вероятно, работают с ударными уплотнителями грунта. К сожалению, не удалось найти что-либо о производителе или тонкостях их работы. Выглядят, как мини-пепелацы из Кин-дза-дзы:

ВДНХ в то время была одной из глубоких окраин, за которой по-прежнему продолжалась жизнь деревень Ростокино и других:

Ярославская дорога в районе будущего пересечения с МКАД:

Район Красной Сосны:

Долгое время проспект Мира у ВДНХ не имел никаких эстакад и тоннелей. Их не построили даже к олимпиаде в 1980 году.

С 1990 года трафик рос стремительными темпами и пропускать пешеходов с трамваем на Бориса Галушкина он никак не хотел. Этот перекресток был долгое время одним из самых опасных для пешеходов, наезды здесь случались регулярно, а пробка из-за светофора в этом месте тянулась аж до самой кольцевой. В 2000 году начали строить эстакаду и тоннель, которые забрали на себя основной ход проспекта Мира.

В момент открытия развязки у ВДНХ пробка откинулась к Северянинскому мосту. Самое удивительное в том, что эта проблемная точка на Ярославском направлении существует уже почти 100 лет.

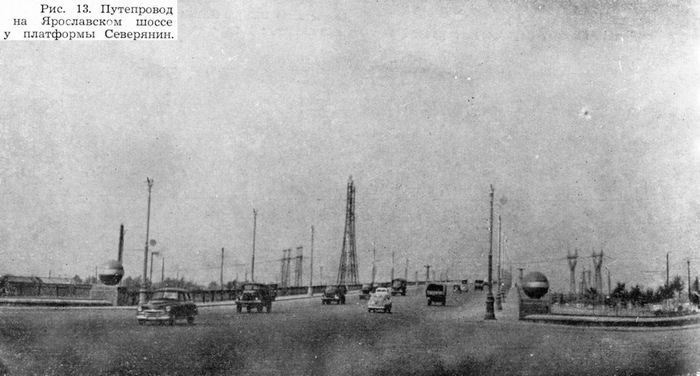

Ярославское направление с самого начала было одним из самых напряженных в Московском железнодорожном узле. Не зря именно оно стало первой электрифицированной магистралью в европейской части СССР. С августа 1929 года от Москвы до Мытищ стали курсировать первые пассажирские своего рода электрички. Ходили они так часто, что переезд у вновь построенной платформы Северянин по большей части оставался закрытым для автотранспорта. Даже при относительно невысокой плотности движения автомобилей в Москве в 1930-х годах здесь собирались километровые очереди.

Решение о строительстве путепровода было принято в конце 1930-х, однако воплотилось в жизнь спустя полтора десятка лет. Только в 1954 году автомобилисты облегченно вздохнули. В строй вступил самый большой на тот момент Северянинский путепровод. Его длина составила более километра.

В заключение хочу рассказать историю еще одного уникального автомобильного объекта на проспекте Мира. Рядом с монументом «Рабочий и колхозница» глубоко вниз уходит крупнейшая в городе подземная автостоянка. Восемь подземных этажей общей площадью 65 тысяч квадратных метров делают ее самым глубоким сооружением подобного рода в Европе. Однако строительство затянулось и в общей сложности заняло около 20 лет. Длительность строительства была обусловлена тяжелыми гидрогеологическими условиями. Ее начали строить в начале 70-х и согласно первоначальным срокам собирались открыть к Олимпиаде 1980 года. Однако реально пользоваться ей стало возможным только в 1989 году.

Автор: Александр Капков

Башни проспекта Мира. Часть 2.

В продолжении темы

Стоит отметить, что ширина улицы изначально была достаточной даже для советских планов, однако она, по свидетельствам современников, использовалась не самым лучшим образом. По центру были трамвайные рельсы и опоры контактной сети, а по краям вдоль тротуаров тянулись узкие газоны. Оставшаяся часть улицы была покрыта грубым булыжником.

Вид с Мещанской на Сухареву башню:

Многие из особняков на фото сохранились до наших дней:

Интересно, что в 30-е годы XX века американцы из компании "Сибрук" положили асфальт на этой улице прямо на булыги. Предполагалось, что проблем это не вызовет, так как слой был приличный, а для обретения прочности дорогу полностью перекрыли на две недели.

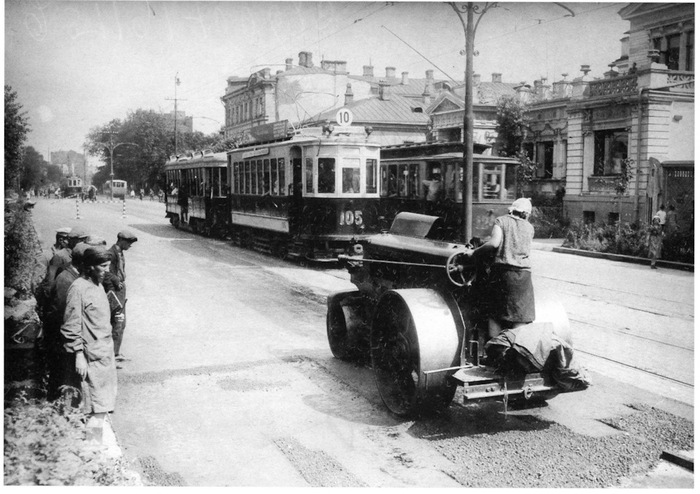

Каток американской компании Buffalo Springfield, много они укатали асфальта в Москве в то время:

Один из первых гудронаторов, на ручной тяге и открытом огне. Как латали дыры 100 лет назад, так и сегодня латают:

В итоге уже через два года историческая мостовая взяла верх над заокеанскими хвалеными технологиями. Проблемой, как ни удивительно, стала разница климатических условий Вашингтона и Москвы. В 1935 уже своими силами удалось привести улицу в порядок. Ее разровняли – срезали горки, засыпали впадины. Да так, что в некоторых местах тротуары опустились на целый метр, превратив полуподвальные этажи в полноценные первые. Кроме этого, трамвайная ветка была перенесена на 2-ю Мещанскую улицу – ныне улица Гиляровского.

Мещанская улица уже ближе к Виндавскому (Рижскому) вокзалу:

Уже в следующем году 1936 стартовала крупная реконструкция, потому как было принято окончательное решение о том, что Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка пройдет не в Коптеве, а в Останкине. Этот объект станет главным советским вектором развития магистрали. Многое тут будет связано с сельскохозяйственной деятельностью. К примеру, Сухаревские площади — Малая и Большая – будут переименованы в Колхозные, а вскоре неподалеку выстроится здание министерства сельского хозяйства.

Станция метро проспект Мира открыта в 1952:

О значимой роли ВСХВ в формировании будущей магистрали говорит еще один интересный объект. Проспект начинался с двух откровенно декоративных башен, открывающих застройку по обеим сторонам. В 1938 году эти башни пристроили к углам старых домов. В то время их украшала дата 1939 – год открытия выставки. Возобновление работы ВСХВ после войны повлекло за собой перестройку башен и замену даты открытия на 1954 год. К сожалению, одна из них была уничтожена в 1997 году при реконструкции здания.

Еще в 1995 году башни были в полном составе:

Сегодня только одна:

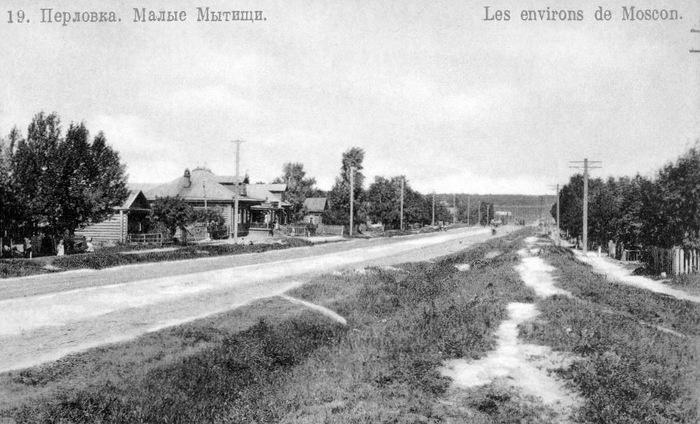

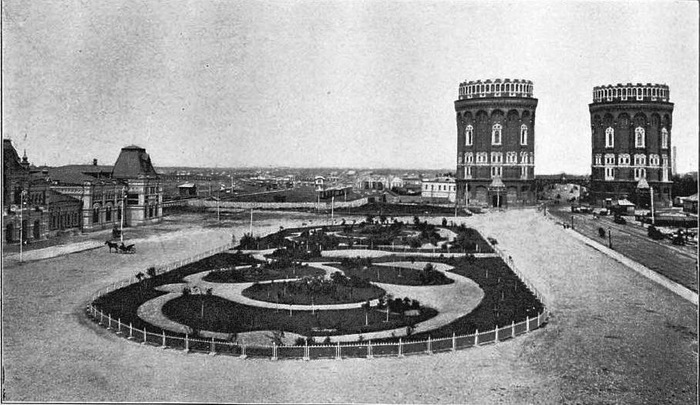

Изначально грандиозная выставка должна была открыться в 1937 году, для реконструкции магистрали был всего год. И если участок 1-й Мещанской улицы еще более-менее был приведен в должный вид, то Ярославское шоссе никак не соответствовало парадному и торжественному облику выставки. Асфальт 1-й Мещанской сменялся здесь грунтовкой, кое-где имевшей булыжное или щебеночное покрытие. Об инженерных сетях, освещении шоссе и прочих городских удобствах даже речи быть не могло. Но была проблема и посерьезнее: прежде чем взобраться на мост через Николаевскую железную дорогу, необходимо было протиснуться между двух водонапорных башен. Расстояние между ними — около 15 метров.

Крестовские водонапорные башни были построены в конце XIX века для первого в Москве (и в России) водопровода. До постройки канала имени Москвы в 1937 году он был главным источником питьевой воды для москвичей.

Площадь Виндавского вокзала:

На момент их постройки вода была гораздо нужнее городу, чем какая-то пропускная способность. А вот уже в 30-х годах XX века воду можно было брать из канала имени Москвы, а направление, ведущее на главную выставку страны, не могло проходить через такие "песочные часы".

Кстати, очень интересен автомобиль, как сегодня скажут, коммунальных служб на переднем плане. Это знаменитая "полуторка" ГАЗ ММ в модификации ПУ — подметатель улиц, надо полагать)

Башни снесли, и путь был открыт. Почти. Оставалось только перебраться через Николаевскую железную дорогу.

Таким образом, Ярославское направление похоронило под собой четыре исторические башни, одна осталась жива и выглядит сегодня несуразно. Вскоре появится еще одна, но это уже совсем другая история.

Автор: Александр Капков

Башни проспекта Мира. Часть 1.

Проспект Мира, а в то время – 1-я Мещанская улица: от Сухаревской башни до башен Крестовских, водонапорных.

В Москве начала века не так много высоких зданий или панорамных точек. Вид с Сухаревки в сторону Крестовских башен, вон они вдалеке:

В конце XIX века за Садовым кольцом городская суета заканчивалась. Тут уже больше места для фамильных особняков с парками и прудиками — спальные районы по-нашему. За нынешним ТТК, а то и раньше, город заканчивался вообще, начиналась глухая деревня.

Карта 1881 года. За Крестовскую заставу межевые инженеры даже не выходили. Виндавский вокзал еще не построен:

Мещанская улица не могла похвастаться богатой городской застройкой, лишь несколько богатых домов архитекторов, которые тонули в обилии бревенчатых покосившихся хибарок. Но и у этого направления была своя особенность. Дорога шла на Сергиев Посад в Троице-Сергиеву Лавру, потому на 1-й Мещанской было много часовен. Те, кто отправлялся в путь к святыне, считали своим долгом заглянуть в каждую и оставить там свою копеечку, а то и больше. Подобное добровольное финансирование закончилось с открытием Ярославской железной дороги, которая забрала всех паломников себе.

Улица начиналась от Сухаревской площади, на которой был знаменитый рынок и Сухаревская башня. В нее упирались все направления одного из самых оживленных перекрестков Москвы: Сретенка, Садовое, 1-я Мещанская.

Рынок у башни, слева НИИ скорой помощи имени Склифосовского:

Вид с Сухаревской башни в сторону Цветного бульвара:

Вид со Сретенки:

Что-то горит на Сретенке, башня в деревянных строительных лесах (хорошо, не она горит). На переднем плане пожарный автомобиль Daimler:

В центре фото две лестницы, которые сегодня легко принять за подземный пешеходный переход. Но это городской туалет:

Сейчас трудно представить себе, что прямо на Садовом может стоять огромная башня и как хотите, так её и объезжайте. Не могло смириться с этой действительностью и советское руководство. Как это так, какая-то башня, да еще и времен империализма, мешает городу широкими проспектами стремиться к социалистическому будущему?!

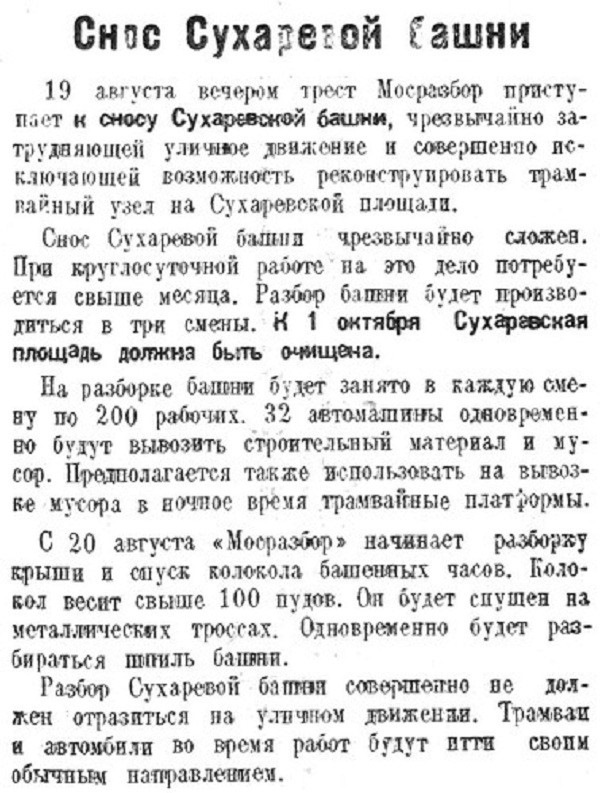

Вокруг башни было круговое движение, в том числе трамвайное:

Газета «Рабочая Москва» 17 августа 1933 года опубликовала заметку «Снос Сухаревой башни», в которой говорилось, что через два дня, 19 августа, строительные организации приступят к сносу башни и к 1 октября очистят Сухаревскую площадь. Многие пытались ее спасти, предлагалось даже прорубить в ней от 4 до 5 больших арок для беспрепятсвенного прохода трамвайных, автомобильных, запряженных и пеших потоков. Сам Каганович предлагал проект с тоннелем, но на тот момент метростроевцам не хватало опыта, да и некогда им было, они метро рыли. Как мы все с вами понимаем, ни у кого не получилось.

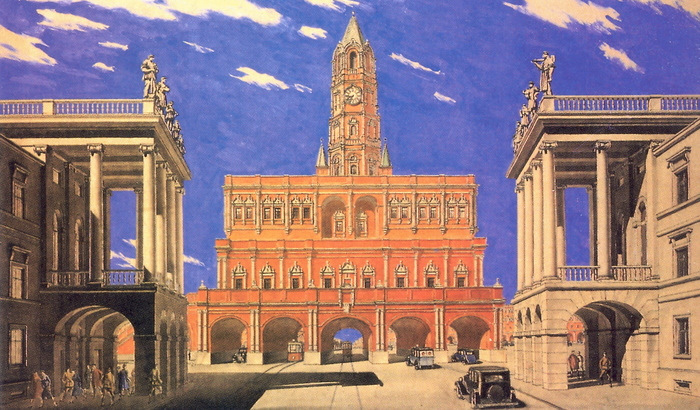

Вот такой она могла сохраниться, но нет:

Сталин тогда писал в письме Кагановичу: "Мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к выводу, что её надо обязательно снести. Предлагаем снести Сухареву башню и расширить движение. Архитекторы, возражающие против сноса, — слепы и бесперспективны."

Ее полностью разобрали только к следующему лету, в ночь на 11 июня 1934 года. Наблюдая за тем, как ее разбирают, Гиляровский писал своей дочери следующее: "Её ломают. Первым делом с неё сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегодня-завтра доломают её стройную розовую фигуру. Все ещё розовую, как она была! Вчера был солнечный вечер, яркий закат со стороны Триумфальных ворот золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих останках заревом."

Разбирали башню вручную:

Сохранились часы с Сухаревой башни, их установили на башне Передних ворот усадьбы Коломенское Также под полотном Садового сохранились многочисленные подвалы и фундамент:

"Жуткое что-то! Багровая, красная, Солнца закатным лучом освещенная, В груду развалин живых превращенная, Все еще вижу ее я вчерашнею — Гордой красавицей, розовой башнею…" — Гиляровский.

Вид площади без Сухаревской башни:

Новая площадь станет началом проспекта ведущего к Всесоюзной Сельскохозяйственной выставке (ВСХВ). Нефть еще так активно не добывали, а потому именно сельское хозяйство — главное достижение всего государства. Площади получат новые названия и станут Колхозными (Большая и Малая). Здесь даже появится монументальная доска почета колхозов Московской области.

Удивительно, но попытки вернуть башню на том не остановились. Попытки предпринимались как в советское время, так и в современной России.

Советский конкурс на проект восстановления Сухаревской башни:

Один из последних проектов. Эстакада для основного хода Садового, дублеры по бокам и башня сверху, к которой ведет пешеходный подъемник:

Продолжение следует...

Автор: Александр Капков

Приезжайте к нам на Универсиаду - у нас красиво!

У нас тут реконструируют главную(!!!) улицу города к предстоящей универсиаде. Не, ну а чО, норм, Вангог или Пикасо бы одобрили.