Сердце ПК: Кремниевый двигатель. "Эволюция AMD" Часть Первая

Компания AMD — один из крупнейших технологических гигантов современности. Сейчас она разрабатывает центральные процессоры и видеокарты, являясь вторым мировым игроком по обоим направлениям. Но история развития компании начинается именно с центральных процессоров. Часть первая: от одного из производителя клонов Intel к громкому имени их единственных конкурентов на рынке.

Эпоха клонов:

K5

K6

Athlon и Athlon XP: K7

Athlon 64: K8

Athlon 64 X2: K8

Phenom: K10

Phenom II: K10.5

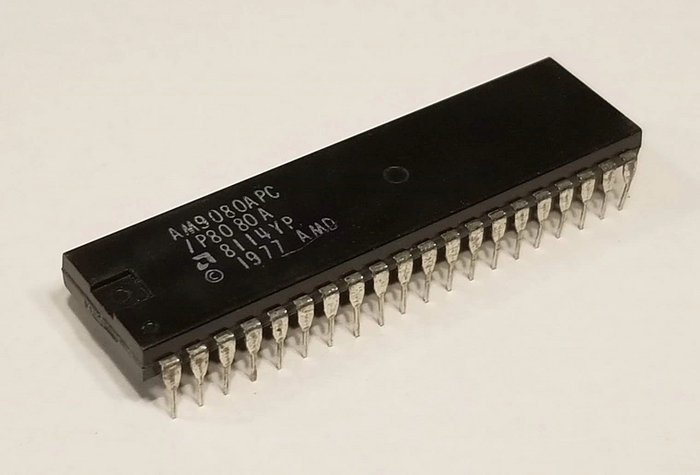

Первые процессоры: эпоха клонов

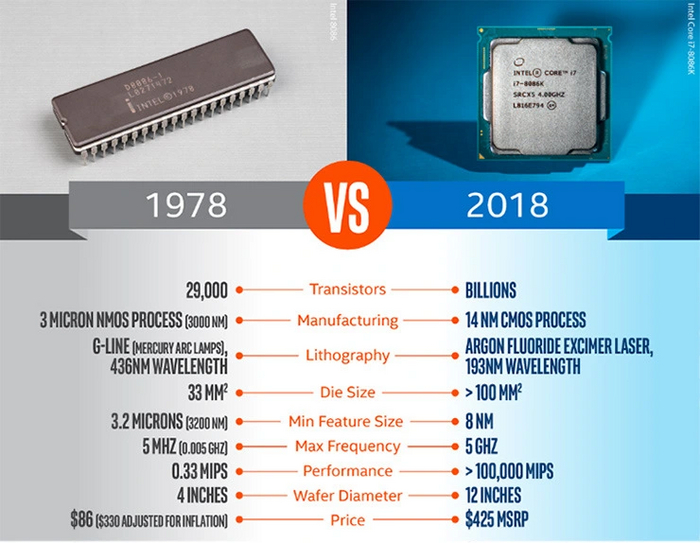

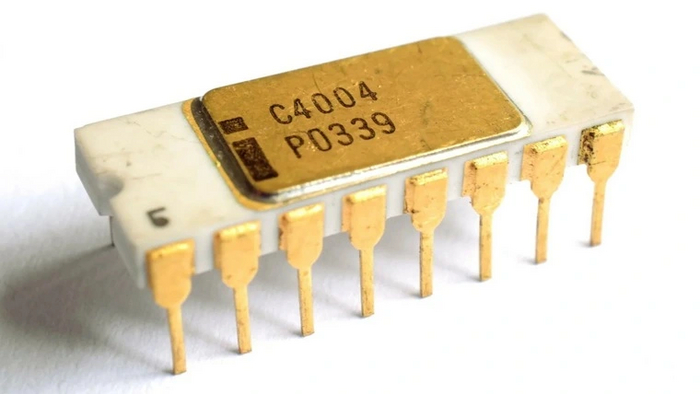

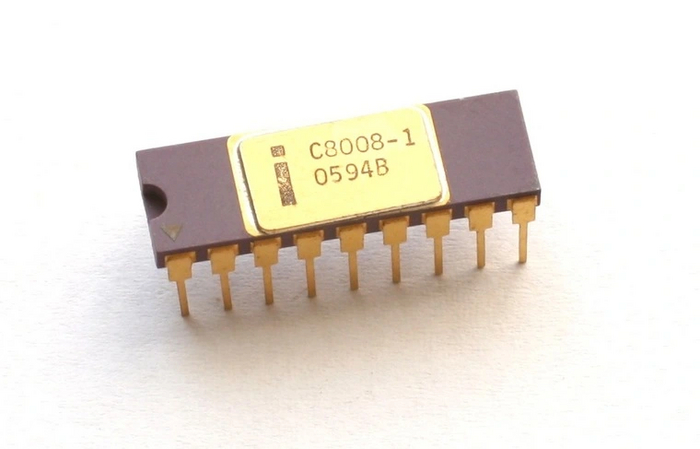

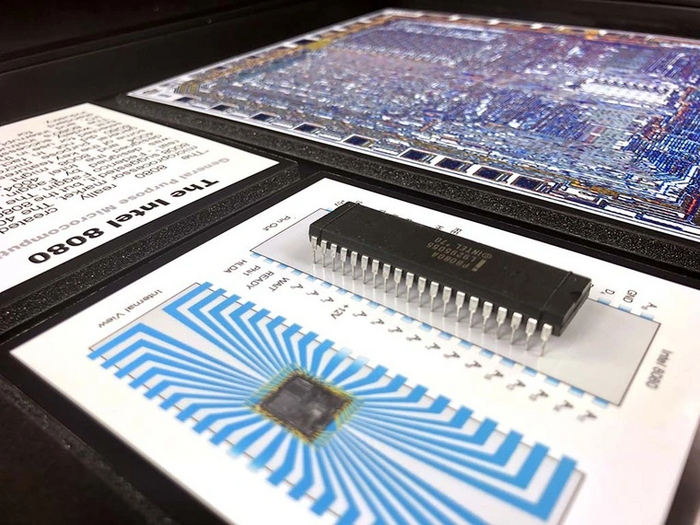

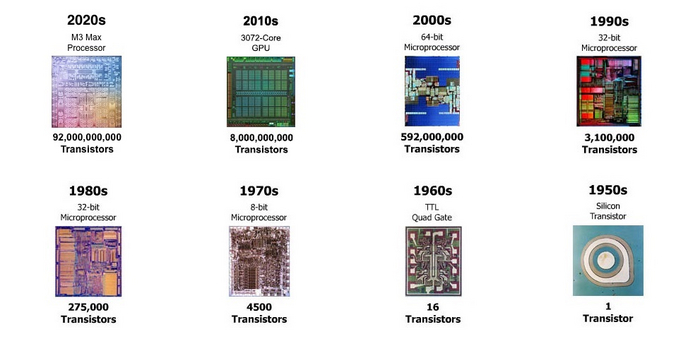

В 1969 году компания AMD начала свою деятельность как производитель интегральных микросхем. Первым процессором компании в 1974 году стал Am9080 — клон Intel 8080, разработанный с помощью реверс-инжиниринга.

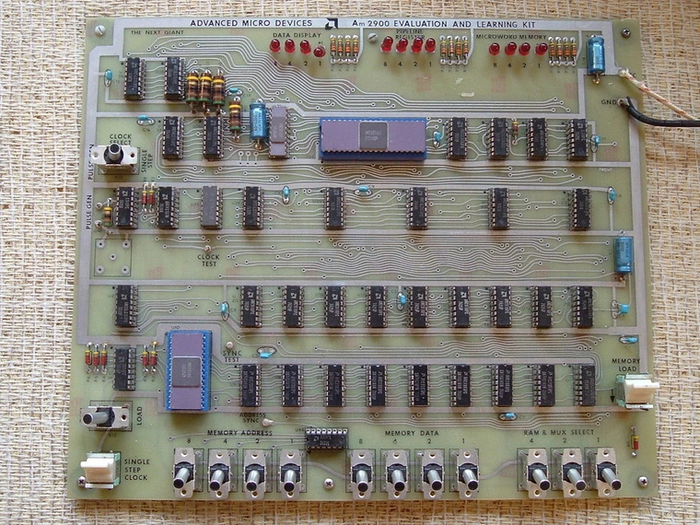

Первой собственной разработкой AMD в 1975 году стал Am2900 — семейство интегральных микросхем, составляющих модульный процессор. В его основе были четырехбитные арифметико-логические устройства, которые могли комбинироваться друг с другом и другими микросхемами, в том числе для организации восьми- или шестнадцатибитного процессора. Решение получило популярность в аркадных игровых автоматах и промышленных компьютерах.

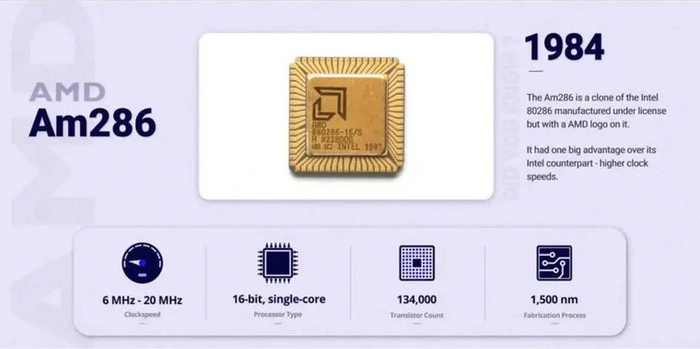

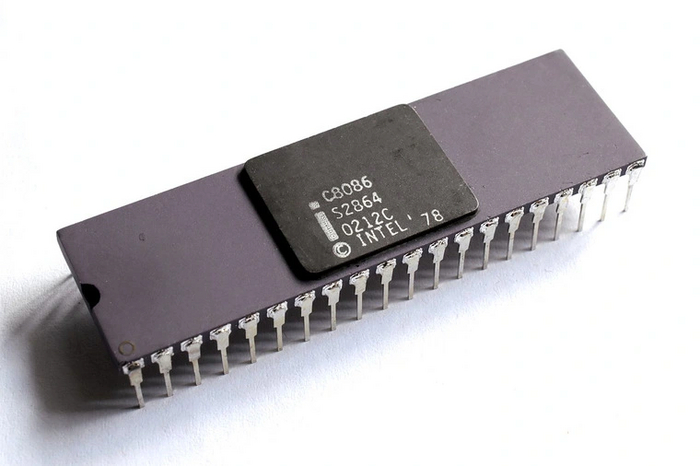

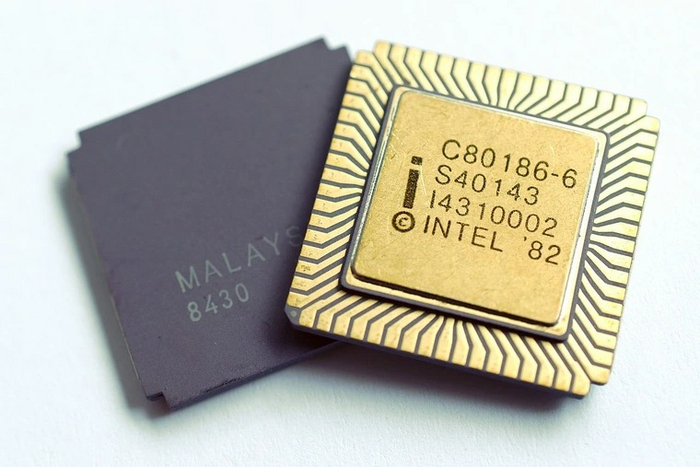

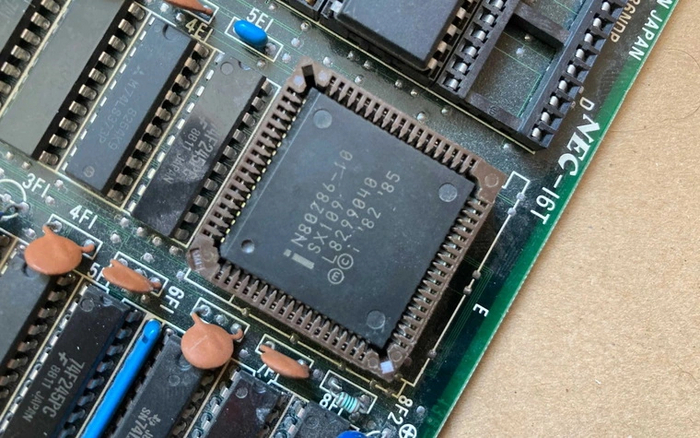

В 1976 году Intel дает AMD лицензию на производство клона Intel 8080. В 1982 году компания заключает соглашение с Intel, согласно которому получает лицензию на производство клонов моделей Intel с архитектурой x86. Благодаря этому в течение нескольких лет AMD выпускает собственные копии 16-битных разработок Intel — процессоров Am8086, Am8088, Am80186, Am80188 и Am80286.

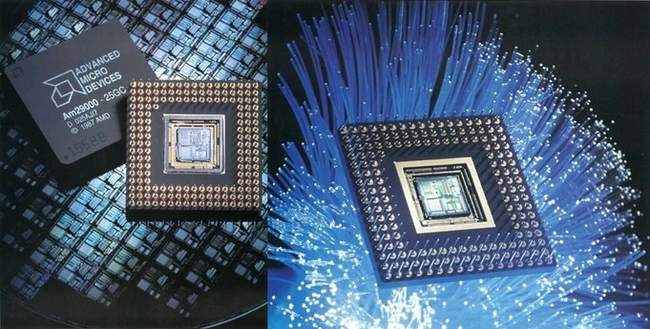

Параллельно с выпуском клонов компания занимается разработкой собственного процессора, который увидел свет в 1987 году. Семейство микросхем Am29000 представляет модульный 32-битный процессор, построенный на архитектуре RISC, работающей с простыми командами. Не являясь суперскалярным, ЦП позволял выполнять операции с целыми числами и плавающей запятой за один цикл. Достигалось это благодаря раздельным портам записи в регистры для обоих типов операций. Для производства микросхем использовалась технология 1 мкм. Тактовая частота варьировалась от 25 до 50 МГц. Процессор нашел применение в разнообразных устройствах, в том числе бортовых системах самолетов. Разрабатывалась и суперскалярная версия, но в свете доминирования на рынке архитектуры x86 она была отменена.

В конце 1985 года Intel выпускает свой первый 32-битный процессор Intel 80386. Компания запрещает AMD создавать его копии, ссылаясь на собственную интерпретацию заключенного ранее договора, согласно которой он распространяется только на процессоры до Intel 80286 включительно. Лишь в 1991 году, пройдя несколько судебных разбирательств, AMD получает разрешение на производство собственного клона Am386. Решения компании смотрелись более выгодно: когда Intel только вывела на рынок модели с частотой 33 МГц, AMD сразу стала предлагать клоны с частотой 40 МГц и более низким энергопотреблением.

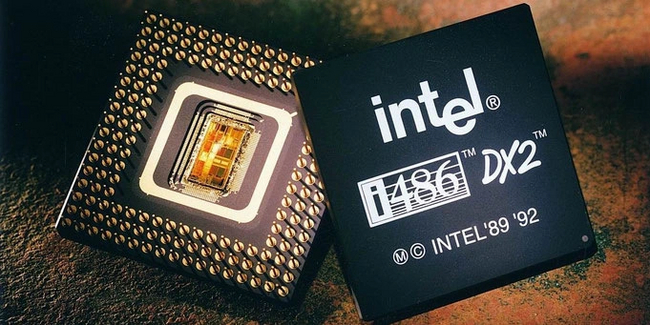

Клона Intel 80486 — модель Am486 — компания представила в 1993 году. Как и разработки Intel, модели AMD имеют 8 КБ встроенного кеша первого уровня и выпускаются для разных сокетов — Socket 1, 2 или 3. Используется техпроцесс 0.7 мкм, позволяющий достигать частот от 33 до 120 МГц.

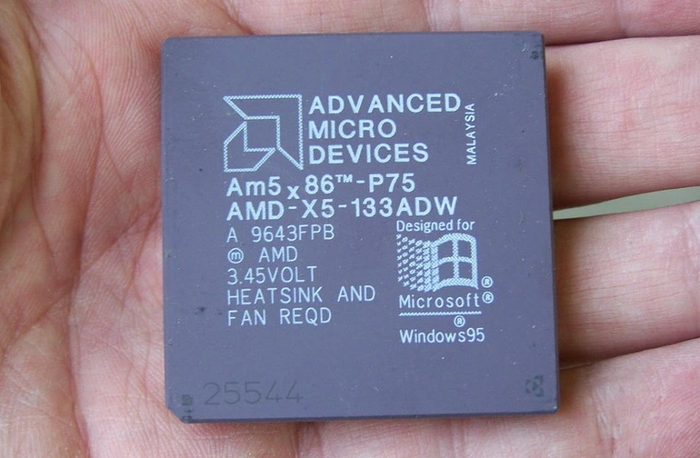

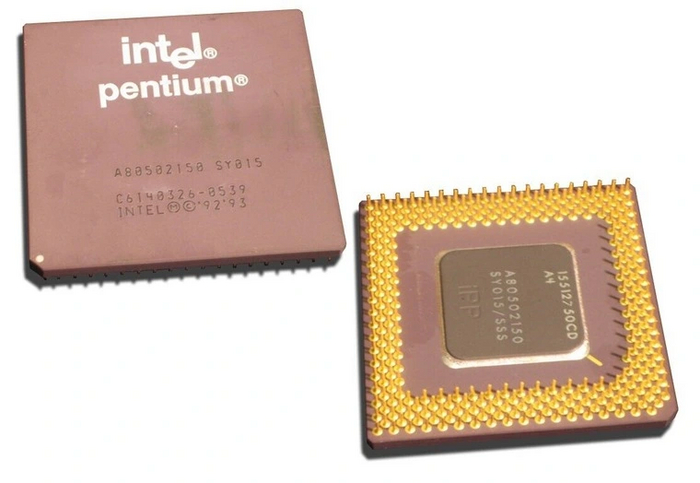

Ответом на выпуск Intel Pentium стал процессор Am5x86, выпущенный в 1995 году. Архитектура модели не претерпела изменений, повышение производительности достигалось лишь за счет увеличенного до 16 КБ кеша и более высокой частоты в 133 МГц. В этом поколении компания впервые внедряет рейтинг производительности PR. Он показывает, какому процессору Pentium соответствует каждая модель AMD. Разработка получает полное название Am5x86-P75, что подразумевает уровень производительности, сопоставимый с Pentium частотой 75 МГц.

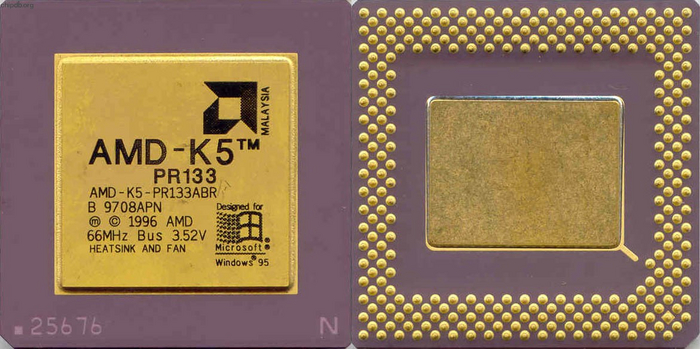

K5

Несмотря на наличие Am5x86, в компании понимали, что ускоренный 80486 не догонит старшие модели Pentium. В недрах AMD уже кипела разработка собственного процессора, способного составить конкуренцию продуктам Intel.

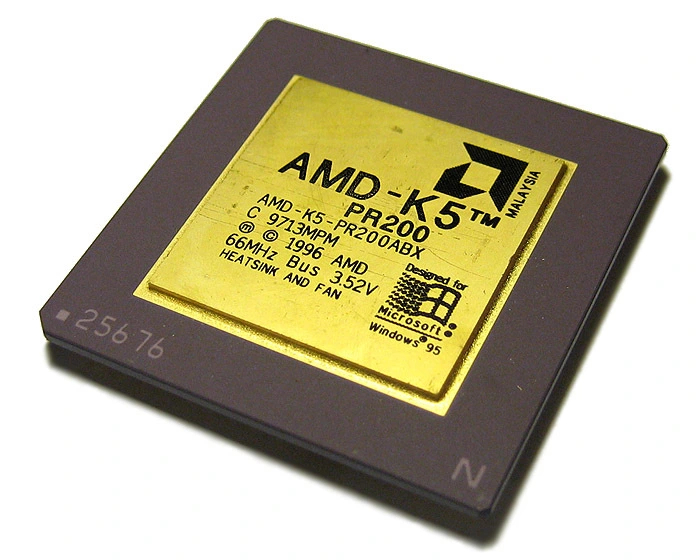

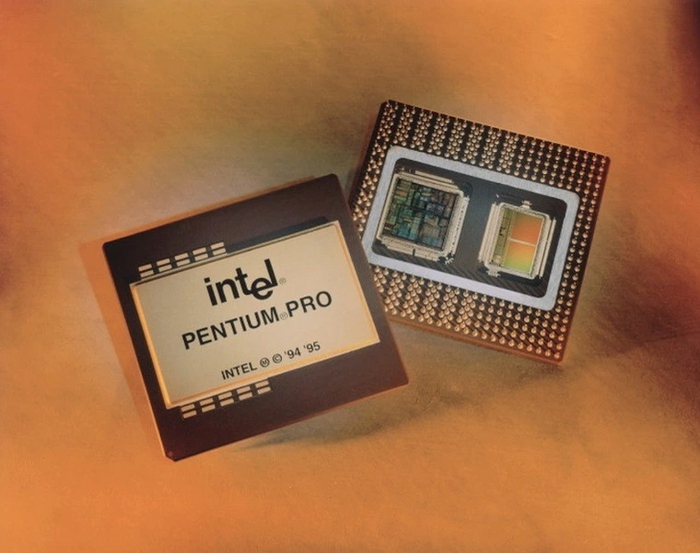

За основу были взяты наработки суперскалярной версии Am29000. Хотя K5 противопоставлялся обычным Pentium, в основе его архитектуры лежат особенности, делающие его по внутреннему строению намного ближе к Pentium Pro. Сердцем процессора является RISC-ядро, перед исполнением декодирующее сложные инструкции в простые. Поддерживается внеочередное исполнение команд. У ЦП пять целочисленных блоков и один блок для вычислений с плавающей запятой. Кеш данных имеет объем в 8 КБ, кеш инструкций — 16 КБ. K5 был быстрее Pentium на одинаковой частоте, однако до Pentium Pro все же не дотягивал.

Первые процессоры K5 были выпущены в марте 1996 года. Исходные версии, обозначаемые SSA/5, имели частоты от 75 до 100 МГц. Частота шины FSB колебалась от 50 до 66 МГц. В усовершенствованные версии 5k86, вышедшие в конце того же года, были внесены изменения в блок прогнозирования ветвлений, за счет чего производительность на такт повысилась. Эти модели имели частоты от 90 до 133 МГц. Аналогично Pentium использовались Socket 5 и Socket 7. ЦП производились по 500 нм технологии, работали от напряжения 3.5 В и выделяли от 11 до 16 Вт тепла. Как и конкурирующим Pentium, собственным моделям AMD впервые понадобилось активное охлаждение.

K6

В 1996 году AMD поглотила компанию NexGen, которая ранее также занималась разработкой процессоров c архитектурой x86. Ее последняя собственная разработка под названием Nx586 тоже позиционировалась как конкурент Pentium и имела похожее ядро, работающее по принципу декодирования сложных инструкций в простые, но не имела встроенного математического сопроцессора FPU.

После того, как AMD выкупила компанию, она использовала ее наработки по следующему проекту процессора Nx686, интегрировав в ядро FPU и добавив поддержку 64-битных мультимедийных инструкций MMX. Так в 1997 году на свет появилось следующее поколение процессоров AMD — K6. Конвейер архитектуры достаточно короткий и имеет глубину в 6 стадий. Процессоры серии позиционировались как конкуренты Pentium и Pentium MMX, но стоили дешевле, благодаря чему получили большое распространение.

Кеш первого уровня был увеличен и состоял из двух половинок по 32 КБ — для инструкций и для данных. Первые модели K6 производились по техпроцессу 350 нм и достигали частоты 233 МГц, выделяя при этом до 28 Вт тепла. Вторая волна моделей, датируемая 1998 годом, стала производиться по более тонкому 250 нм техпроцессу, благодаря чему удалось снизить напряжение питания с 3.2-3.3 до 2.2 В. В результате максмальный TDP упал до 15 Вт, а потолок частот увеличился до 300 МГц. Как и поздние K5, модели использовали Socket 7. Процессоры компании оставались на этом сокете вплоть до архитектуры K7.

В мае 1998 года AMD представляет новый процессор K6-2. Благодаря отлаженному 250 нм техпроцессу частоты удалось поднять до 550 МГц при TDP от 15 до 28 Вт. Архитектура осталась прежней, но была добавлена поддержка нового набора инструкций для вычислений с плавающей запятой 3DNow!, грамотное использование которых могло дать значительный прирост в некотором ПО, в том числе в играх.

Следующим процессором серии стал K6-III, выпущенный в феврале 1999 года. Рецепт создания третьего поколения K6 достаточно прост: за основу был взят K6-2, в кристалл которого интегрировали кеш второго уровня L2 объемом 256 КБ. Набор инструкций 3DNow! в K6-III был несколько расширен, получив приписку «Enhanced» в названии.

В силу того, что все так же использовалась платформа Socket 7, кеш на материнской плате тоже никуда не делся, и в дуэте с новыми процессорами стал играть роль кеша третьего уровня L3. Однако используемая платформа накладывала ограничения по потребляемой мощности, поэтому процессоры K6-III так и не перешагнули прежнюю планку в 550 МГц при потреблении в пределах 30 Вт. ЦП конкурировали с первыми Pentium 3, но с более поздними моделями линейки в силу ограниченной частоты тягаться уже не могли.

Годом позже компания перенесла процессоры второго и третьего поколений архитектуры K6 на техпроцесс 180 нм. Обновленные версии получили названия K6-2+ и K6-III+, они отличались сниженным до 1.6-1.8 В напряжением питания и меньшим энергопотреблением. В первую очередь эти модели нашли применение в ноутбуках, став редким гостем в десктопных компьютерах.

Athlon и Athlon XP: K7

AMD понимала, что возможности Socket 7 себя исчерпали, как и архитектура K6 — с таким коротким конвейером достигнуть более высоких частот было трудно. Разработка следующего процессора серии стартовала еще в 1997 году, но представлен он был лишь в июне 1999 года. Так началась эра процессоров под названием AMD Athlon.

Архитектура K7, лежавшая в основе новинки, была существенно переработана. Конвейер удлинился до 10 стадий, новое ядро могло исполнять до трех инструкций за такт. Математический сопроцессор был переработан и получил конвейерное строение. Это устранило такой недостаток, как невозможность начала новой операции до завершения текущей. У компании DEC была лицензирована системная шина EV6, которая легла в основу соединения процессора с системой и позволяла передавать данные дважды за такт. Благодаря этому ее эффективная частота составляла 200 МГц, а пропускная способность равнялась 1.6 ГБ/c. Кеш L1 был увеличен в два раза: теперь и для данных, и для инструкций использовались сегменты по 64 КБ.

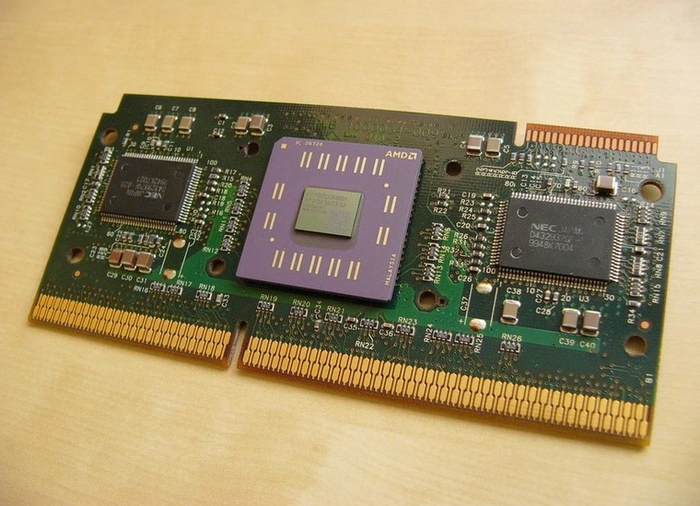

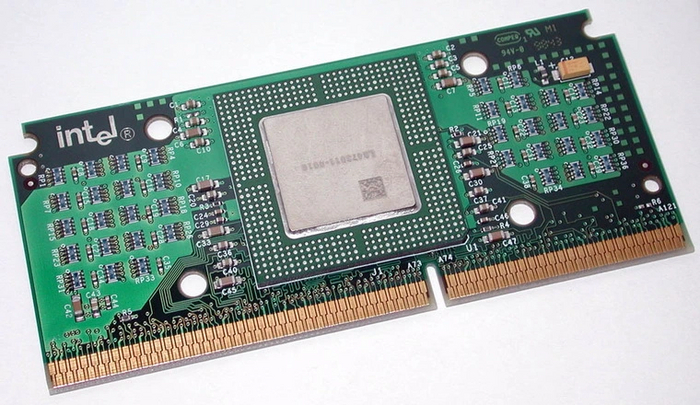

От K6-III архитектура унаследовала поддержку инструкций 3DNow! Enhanced. Как и в случае с Pentium II и ранними Pentium III, было решено выделить кеш L2 в отдельные микросхемы и использовать для процессора картридж. Разъем под названием Slot A был физически совместим с разработкой Intel под названием Slot 1, но электрическая совместимость отсутствовала. Помимо кристалла процессора, в картридже находились микросхемы кеш-памяти L2 объемом 512 КБ, доступ к ним осуществлялся через отдельную 64-битную шину.

Кристаллы первых моделей на ядре Argon выпускались по 250 нм техпроцессу и работали при напряжении 1.6 В. Athlon были быстрее Pentium 3 в большинстве задач, но и потребляли при этом больше. Первая волна моделей имела TDP до 50 Вт. Второе поколение ядер, переведенное на 180 нм техпроцесс и получившее название Pluto, рассеивало до 65 Вт. Первые модели достигали частоты в 700 МГц, а их преемники могли работать на немного более высоких частотах, но для этого напряжение питания приходилось увеличивать до 1.7-1.8 В. Мобильные версии могли работать на более низком напряжении — от 1.1-1.2 В. Несмотря на высокое тепловыделение, именно эти чипы послужили основой первого процессора, покорившего частоту 1 ГГц — эта модель Athlon была выпущена 6 марта 2000 года.

При высоких тактовых частотах и хорошей производительности, у первых двух волн процессоров был явный недостаток: скорость кеш-памяти составляла от половины до третьей части частоты ядра. Он был решен в 2000 году в третьем поколении ядер под кодовым названием Thunderbird, которое по-прежнему производилось по технологии 180 нм. Как и у поздних Pentium III, кеш-память второго уровня интегрировали в ядро, уменьшив ее объем до 256 КБ. При этом кеш L2 стал эксклюзивным, в отличие от ранее используемого инклюзивного, что позволяло более экономно использовать его ресурсы.

Процессоры этого поколения выпускались как в исполнении Slot A, так и для нового Socket A с 462 контактами — интегрированная кеш-память L2 позволила отказаться от слотового исполнения. Многие модели получили ускоренную шину с частотой 266 МГц. Потолок тактовых частот ЦП достиг 1.4 ГГц, а максимальное тепловыделение — 72 Вт. Впервые были выпущены упрощенные модели под названием Duron. Их отличием стал уменьшенный до 64 КБ кеш L2 и тактовые частоты в пределах 950 МГц. Предназначались они для конкуренции с Intel Celeron.

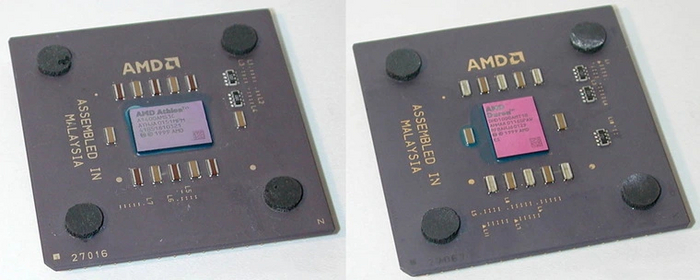

Вершиной развития архитектуры K7 в 2001 году стали процессоры Athlon XP. Новое ядро под кодовым названием Palomino получило поддержку инструкций 128-битных инструкций SSE и механизм аппаратной предвыборки данных, что дало небольшой прирост производительности. Полностью перешедшие на сокетное исполнение, процессоры могли достигать частоты в 1.73 ГГц при прежнем тепловыделении. Система рейтингов была обновлена — теперь числа в названии Athlon указывали на соответствие производительности конкурирующему Pentium 4 с определенной тактовой частотой. Платы для новых процессоров впервые могли похвастаться поддержкой ОЗУ DDR — ранее использовалась исключительно память типа SDRAM.

В 2002 году Athlon XP были перенесены на техпроцесс 130 нм вместе с новым поколением ядер Thoroughbred. Тактовые частоты достигли 2.2 ГГц, появились модели с частотой шины 333 МГц. Напряжение ядра было снижено до 1.5-1.6 В, в результате чего максимальный TDP снизился до 68 Вт. В начале 2003 года по аналогичному техпроцессу выпускаются процессоры Athlon XP на новом ядре Barton, единственным изменением которого является в увеличенный до 512 КБ объем кеша L2. Топовые процессоры оснащаются шиной, работающей на частоте 400 МГц, но потолок частот при этом ЦП остается прежним, а TDP вырастает до 79 Вт.

В конце того же года появляется несколько моделей на ядре Thorton, которое отличается от Barton вдвое меньшим кешем второго уровня. Годом позже оно легло в основу первых моделей бюджетных процессоров Sempron, пришедших на смену старым Duron.

Athlon 64: K8

64-битная эпоха для десктопных процессоров начинается именно с продукции компании AMD. В то время, как Intel разрабатывала процессоры семейства Itanium на совершенно другой архитектуре IA-64, AMD пошла по пути совместимости с x86, разработав архитектуру x86-64, которая до сих пор живет и здравствует в каждом центральном процессоре обеих компаний.

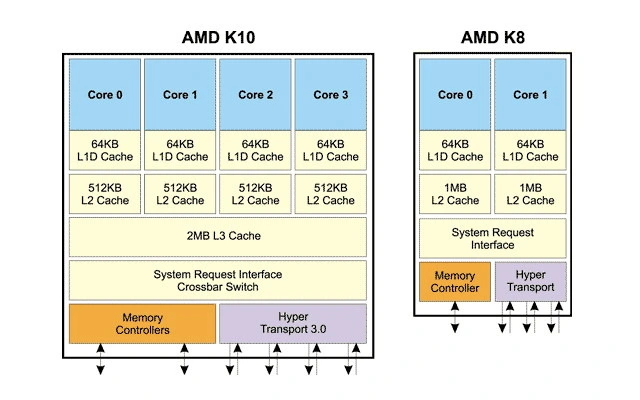

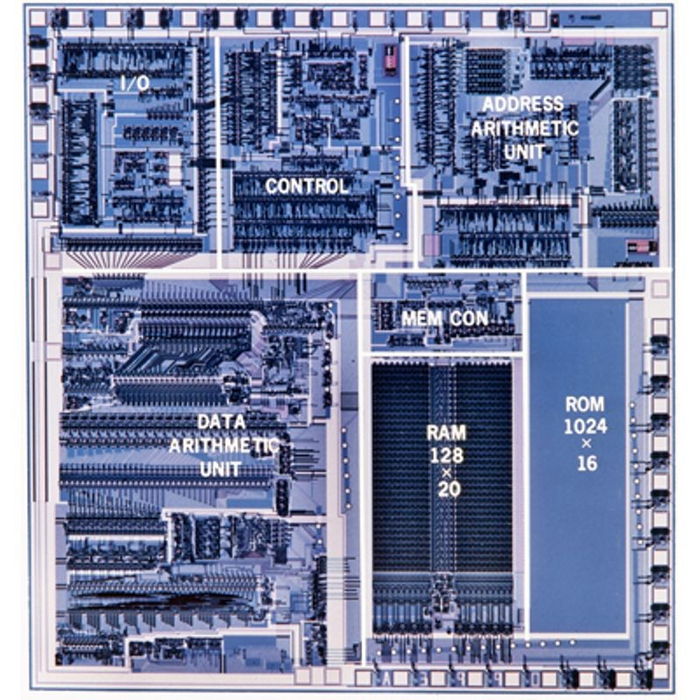

Архитектура K8, помимо поддержки 64-битных вычислений, принесла множество других новшеств. Ядро получило переработанные декодеры, улучшенный предсказатель переходов и увеличенный буфер TLB. Конвейер был удлинен до 12 стадий, а увеличенный до 1 МБ кеш второго уровня получил шину с двумя независимыми 64-битными линиями —для чтения и записи соответственно. Добавлена поддержка инструкций SSE2.

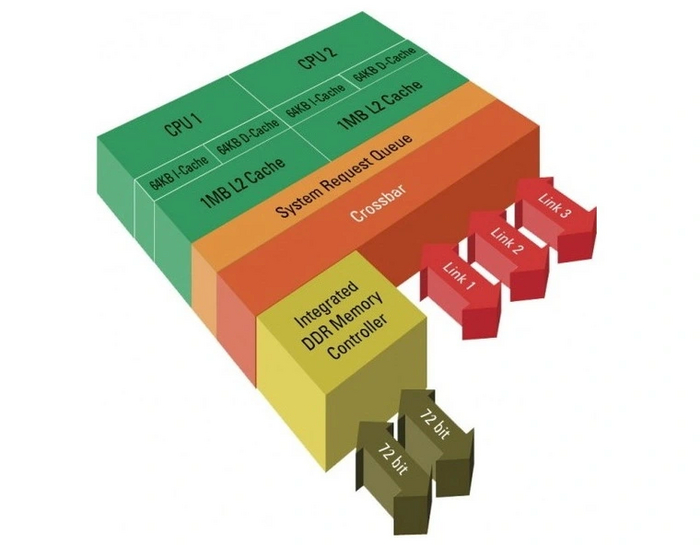

Контроллер оперативной памяти DDR был перенесен в кристалл процессора и получил прямую связь с ним, минуя шину связи с чипсетом. Роль последней вместо FSB стала играть новая скоростная шина HyperTransport, первая версия которой работала на частоте от 800 до 1000 МГц и давала пропускную способность 3.2-4 ГБ/c в каждом направлении при ширине в 16 бит. Благодаря этим изменениям были устранены узкие места при общении процессора с памятью и остальными компонентами системы. Максимальный объем ОЗУ был ограничен материнскими платами и мог составлять до 4 ГБ.

Помимо соединения с чипсетом, еще два линка шины HyperTransport могли связывать собой несколько процессоров — до восьми. Первыми процессорами архитектуры K8 в 2003 году стали серверные Opteron, поддерживающие такую возможность. Для них использовался новый Socket 940. Аналогичное исполнение получил и первый топовый процессор Athlon 64 серии FX. «Гражданские» версии Athlon 64 получили упрощенный Socket 754, а чуть позже и Socket 939. Оба сокета лишены многопроцессорных возможностей. Главным отличием между ними была организация ОЗУ — у первого был возможен только одноканальный режим доступа, а вот второй мог похвастать двухканальным. К тому же модели для Socket 754 отличались пониженной до 800 МГц частотой шины HyperTransport — в отличие от Socket 939, где она составляла 1000 МГц.

Ядро первых моделей Athlon 64 получило название Clawhammer и производилось по техпроцессу 130 нм. Различные модели комплектовались кешем второго уровня объемом 256, 512 или 1024 КБ. Частоты достигали 2.4 ГГц при напряжении ядра 1.5 В и TDP до 89 Вт. Топовая версия Athlon 64 FX для Socket 940 могла достигать 2.6 ГГц при немалых 104 Вт тепловыделения. Младшие модели серии FX с частотами 2.2 и 2.4 ГГц вышли позже и перешли на использовавшие Socket 939. Мобильные версии с низким энергопотреблением получили название Turion 64.

Модели Athlon 64 на базе модернизированного ядра Newcastle поступили в продажу в апреле 2004 года. Они были почти во всем аналогичны предшественникам, отличаясь лишь кешем L2 объемом 512 КБ и поддержкой технологии защиты от переполнения буфера NX-Bit. Помимо старших моделей, ассортимент расширили и младшие Sempron с урезанным до 256 КБ кешем.

В сентябре 2004 года ядро переносится на 90 нм техпроцесс и получает название Winchester. Сочетание более тонкого техпроцесса и пониженное до 1.35-1.4 В напряжение питания дает свои плоды — новые модели рассеивают не более 67 Вт тепла. От исполнения Socket 754 в этом поколении решено было отказаться, оставив лишь модели для Socket 939. Процессоры Sempron получают разновидности со 128 и 256 КБ кеша L2.

В апреле 2005 года обновленное ядро San Diego, все так же выпускавшееся по 90 нм технологии, вновь оснастили кешем L2 размером 1 МБ. Был улучшен контроллер памяти и добавлена поддержка инструкций SSE3. Athlon 64 на базе этого ядра рассеивали до 89 Вт тепла. Обычные модели все еще имели потолок частот в 2.4 ГГц, но топовые модели Athlon 64 FX на этом ядре достигали 2.8 ГГц при TDP 110 Вт. Параллельно было выпущено упрощенное ядро Venice, отличавшееся от старшего брата уменьшенным до 512 КБ кешем L2.

Athlon 64 X2: K8

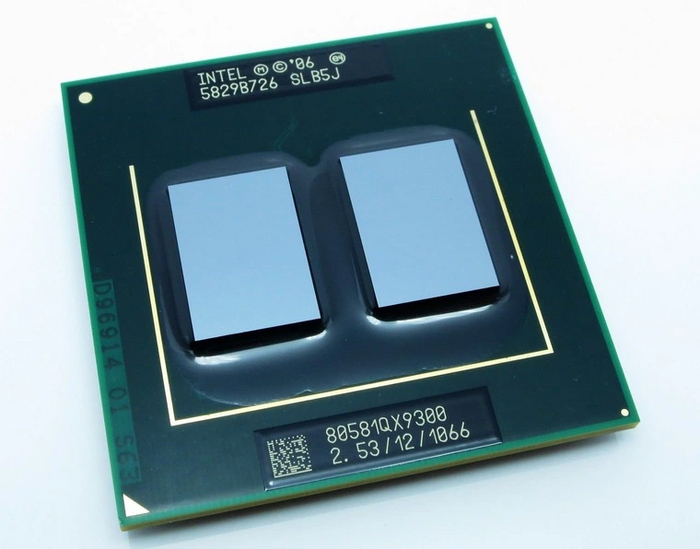

Первые двухъядерные процессоры Athlon 64 X2 компания выпускает 1 июня 2005 года. В отличие от конкурентного Pentium D, разработка AMD содержит два ядра на одном кристалле. Первые модели, основанные на ядре Toledo, удваивают возможности ядра San Diego — два ядра K8 с частотой в пределах 2.4 ГГц, и до 1 МБ кеша L2 на ядро. Ядро для бюджетных моделей Manchester удваивает возможности более простого Venice, предлагая те же два ядра, но с полумегабайтным кешем на каждое. Шина HyperTransport была обновлена до версии 2.0, но ее эффективная частота и пропускная способность остались прежними.

Благодаря однокристальной компоновке даже при неизменном 90 нм техпроцессе тепловыделение процессоров нового поколения не превышало 110 Вт. Однако один недостаток у новых процессоров был: использовался тот же Socket 939, который поддерживал исключительно двухканальную память DDR первого поколения. Кроме того, некоторые бюджетные Sempron до сих пор оставались на платформе Socket 754 с одноканальной памятью DDR.

В мае 2006 года AMD представляет новую платформу AM2 и линейку процессоров для нее. Сокет AM2 содержит 940 контактов и похож на предшественника, но использует память двухканальную DDR2 частотой до 800 МГц при максимальном объеме в 8 ГБ — для этого в ЦП для AM2 использовался новый встроенный контроллер памяти. Первые модели на базе ядра Windsor производились по техпроцессу 90 нм, но смогли покорить более высокие частоты до 3.2 ГГц благодаря сниженному до 1.25-1.35 В напряжению питания. При этом потолок максимального TDP возрос до 125 Вт. Новые процессоры стали поддерживать технологию виртуализации AMD-V. Ядро легло и в основу новой двухъядерной линейки процессоров с низким энергопотреблением Turion 64 X2.

В декабре 2006 года компания переносит процессоры на 65 нм техпроцесс, уменьшив кеш второго уровня до 512 КБ на ядро. Благодаря этому новые модели на ядре Brisbane сокращают тепловыделение до 89 Вт при прежнем потолке частот. У поздних моделей напряжение ядра было снижено до 1.15-1.20 В, а из названия убрана цифра 64 — теперь они именовались просто Athlon X2.

Phenom: K10

К 2007 году архитектура K8 стала нуждаться в замене. В то время как Intel начинала отнимать у AMD значительную часть рынка с помощью процессоров Core 2 Duo и Quad, в недрах компании разрабатывалась следующая процессорная архитектура — K10.

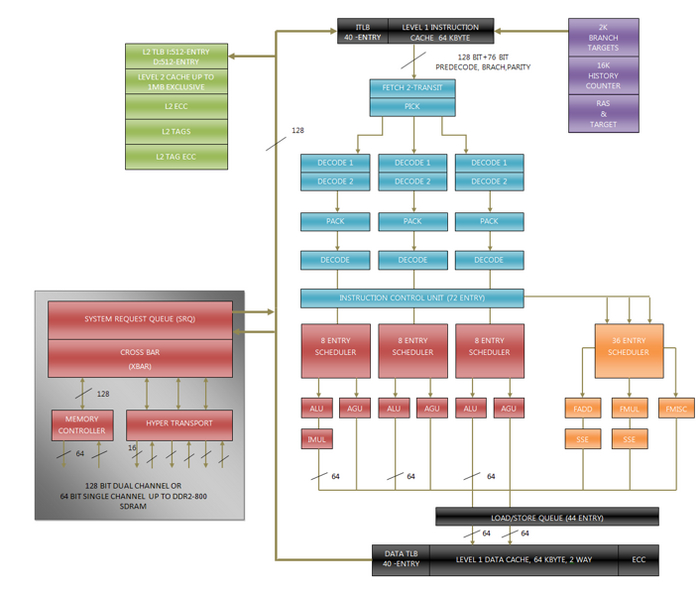

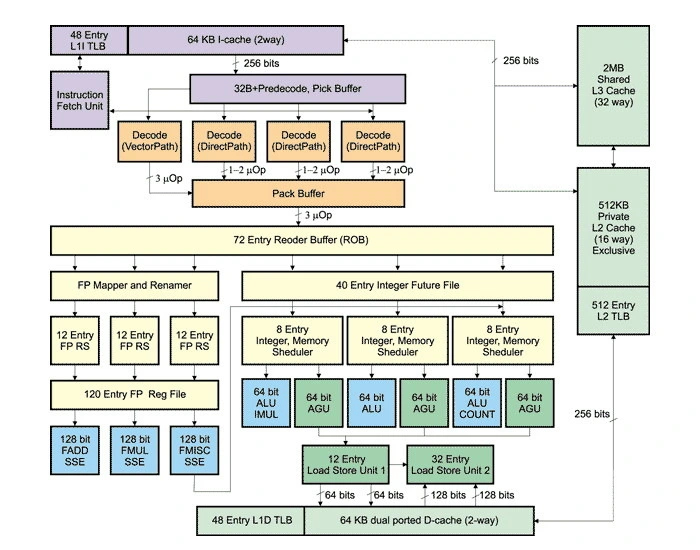

K10 не является новой разработкой, она основана на предшествующей K8. Был улучшен предсказатель ветвлений, увеличен его буфер и буфер TLB. Предвыборка ускорилась с 16 до 32 инструкций за такт. Добавилась поддержка новых мультимедийных инструкций SSE4a. Шина HyperTransport обновилась до версии 3.0 и работала на частотах 1.8-2.0 ГГц. Это удвоило пропускную способность между процессорами и системой до 7.2-8 ГБ/c в каждом направлении.

Кеш второго уровня все так же имеет две линии — на чтение и на запись, но теперь ширина каждой увеличена до 128 бит. Добавлен кеш третьего уровня L3. В отличие от L2, он общий для всех ядер. Контроллер памяти был усовершенствован: помимо поддержки DDR2-1066, теперь каждый 64-битный канал памяти имел независимое адресное пространство, что позволяло более эффективно использовать ОЗУ в многопоточном ПО.

Процессоры на базе архитектуры K10 содержат до четырех ядер. Они используют однокристальную компоновку аналогично предшественникам и в отличие от конкурентных Core 2 Quad. Поддерживается отдельное управление частотами для каждого ядра, которого у K8 еще не было. Также были расширены возможности управления питанием частей процессорного кристалла, что поспособствовало меньшему энергопотреблению в состоянии простоя.

Разъем для новых моделей получил название AM2+ и был совместим с предыдущим AM2. Его главным отличием стала поддержка шины HyperTransport 3.0, работающей на более высоких частотах. При этом новые процессоры могли работать и на старых платах с обновлением BIOS, но с сокетом AM2 предельным режимом связи ЦП с системой оставался HyperTransport 2.0.

Кристалл процессоров получил название Agena. Первые модели были выпущены в конце 2007 года и производились по 65 нм технологии. Чипы имели в своем составе четыре ядра, которые могли отключаться для разных моделей. Таким образом, новую линейку процессоров составили четырехъядерные Phenom X4, трехъядерные Phenom X3 и двухъядерные Athlon X2 — несмотря на схожее с предшественниками название, эти модели тоже были основаны на K10. У всех моделей на каждое ядро приходилось по 512 КБ кеша L2, а общий кеш L3 составил 2 МБ.

Несмотря на планы AMD по достижению процессорами K10 высоких тактовых частот, у первых моделей они были даже ниже, чем у предшественников на K8 — до 2.8 ГГц у двухъядерных и до 2.6 ГГц у трех- и четырехъядерных моделей. При этом топовые модели способны были рассеивать свыше 125 Вт тепла, хотя напряжение питания по сравнению с прошлым поколением было невысоким — от 1.1 до 1.3 В.

В 2008 году специально для мобильных процессоров компания выпускает ядро Griffin на доработанной архитектуре K8+. От K10 последняя унаследовала поддержку HyperTransport 3.0 и улучшенное управление питанием. Два ядра с 1 МБ кеша L2 на каждое сочетались с пиковой частотой 2.4 ГГц, энергопотребление при оставалось скромным — до 35 Вт. Чип стал основой экономичных мобильных процессоров Turion X2 Ultra.

Phenom II: K10.5

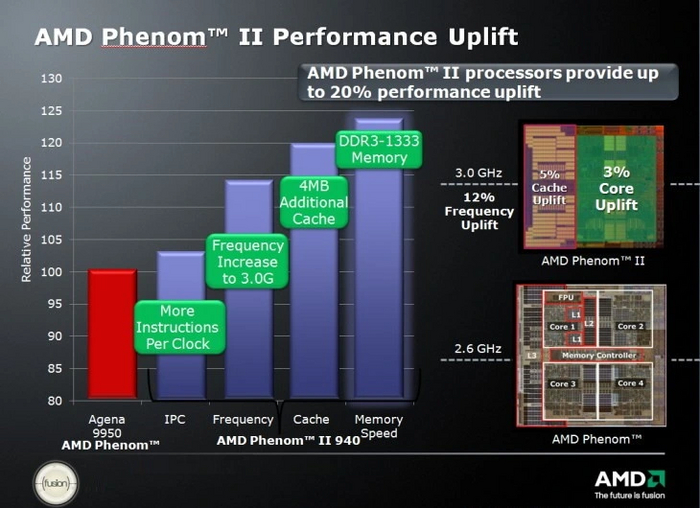

Изначально процессорами архитектуры K10 планировалось достижение высоких частот. Вкупе с увеличенным количеством инструкций за такт это должно было дать значительный прирост производительности. Однако этого не произошло, и замысел осуществили процессоры следующей, слегка улучшенной архитектуры — K10.5.

Новые ядра получили контроллер памяти с поддержкой двух видов ОЗУ — DDR2 и DDR3. Кристаллы стали производиться по более тонкому техпроцессу 45 нм, к четырехъядерному добавились еще две разновидности: флагманская шестиядерная и бюджетная двухъядерная. Процессоры получили новый сокет AM3, но при этом были совместимы с платами на AM2 и AM2+, если производитель выпустил для них обновленный BIOS. Однако, как и в прошлом поколении, при такой комбинации снижалась скорость шины HyperTransport. К тому же платы на старых версиях сокета поддерживали лишь память DDR2, а модели с AM3 использовали только DDR3.

Первым ядром нового поколения стал четырехъядерный Deneb. Процессоры на его базе были выпущены в январе 2009 года. Чтобы отличать старые и новые модели Phenom и Athlon, к названию ЦП добавили цифру II. Первые Phenom II обладали теплопакетом, аналогичным предшественникам, но при этом работали на куда более высоких частотах — до 3.7 ГГц. Несмотря на сохранившийся TDP, напряжение питания пришлось поднять до 1.3-1.4В. Кеш L3 был увеличен с 2 до 6 МБ. При наличии платы с сокетом AM3 процессоры могли использовать до 16 ГБ ОЗУ DDR3-1333.

Помимо четырехъядерных и трехъядерных моделей, в этом поколении появились и более простые двухъядерные процессоры линейки Phenom II X2. Athlon напротив обрели более производительные версии в виде четырехъядерных Athlon II X4 и трехъядерных Athlon II X3 — то есть теперь различий в количестве ядер между двумя линейками не было. Основное отличие между Phenom II и Athlon II заключалось в отсутствии кеша третьего уровня у последнего, что несколько снижало производительность в ряде задач.

В июне 2009 года было выпущено упрощенное ядро Regor. Кеш L3 в нем отсутствовал, зато объем кеша L2 увеличили до 1 МБ на ядро. Кристалл послужил основой некоторых двухъядерных моделей Athlon II X2, редких одноядерных Athlon II, а также бюджетных Sempron, в линейке которых теперь были модели с одним и двумя ядрами.

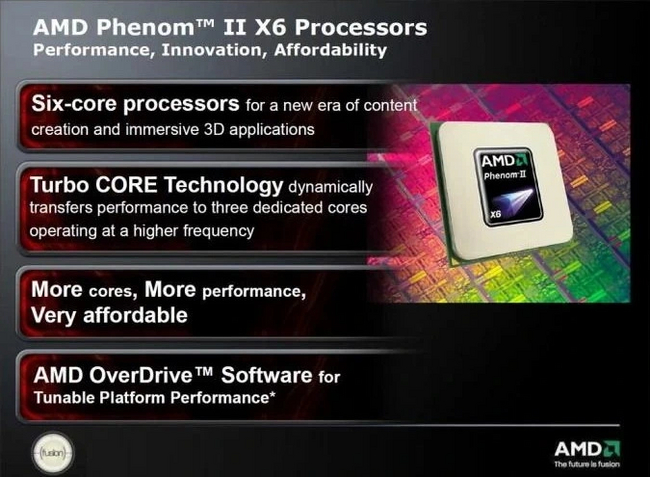

В апреле 2010 года был представлен топовый шестиядерный чип Thuban. В нем впервые была реализована технология динамического повышения частоты AMD Turbo Core, аналогичная конкурентному Turbo Boost от Intel. C ее помощью шестиядерные модели Phenom II X6 могли достигать потолка в 3.7 ГГц при 3.3 ГГц базовой частоты. Помимо них, на базе того же кристалла были представлены модели с двумя отключенными ядрами, которые вошли в линейку Phenom II X4. TDP кристалла не превышал 125 Вт.

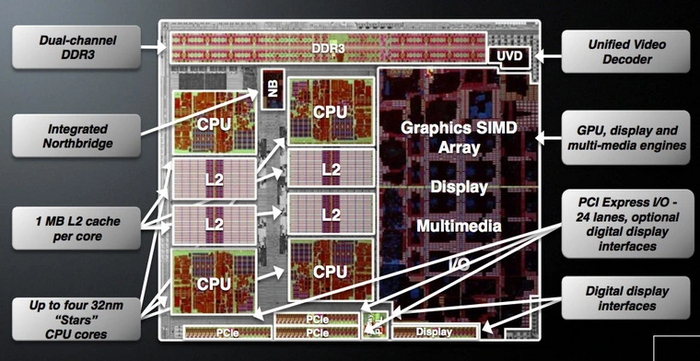

Еще в 2008 году AMD анонсировала свое видение платформы Fusion, где центральный и графический процессор расположены на одном кристалле и имеют общий доступ к памяти — компания назвала их APU. Однако первые чипы со встроенной графикой в рамках платформы и нового сокета FM1 с 904 контактами были выпущены только в 2011 году. Процессорная часть чипов под кодовым названием Llano основана на архитектуре K10.5, а графическая — на архитектуре TeraScale 2, ставшей основой видеокарт AMD серии HD 5000.

Кристалл APU производился по техпроцессу 32 нм и содержал в себе до четырех ядер. Кеш L2 составил 1 МБ на ядро, но кеш L3 при этом отсутствовал. Пиковая частота ядер составила скромные 3 ГГц, а TDP не превышал 100 Вт. В отличие от производительных платформ AM2 и AM3, компоненты северного моста и контроллер PCI-E были интегрированы в процессор, вследствие чего в качестве чипсета на платах FM1 остался лишь южный мост.

Поддерживалась двухканальная память DDR3 с частотой до 1866 МГц. Модельный ряд состоял из процессоров серий A8, A6 и A4 серии 3000, отличавшихся как количеством процессорных ядер, так и конфигурацией блоков встроенной графики. Процессоры с отключенным видеоядром на базе того же кристалла получили уже привычные названия Athlon II и Sempron.

Успех продуктов AMD на архитектуре K8 померк после выхода процессоров Intel Core. Попытка восстановить былые позиции с помощью первых процессоров на K10 тоже была не очень успешной. И только обновленные ЦП на K10.5 помогли продуктам компании вернуть конкурентоспособность. Но из-за следующей процессорной архитектуры AMD череда падений вновь продолжилась, вследствие чего Intel надолго стала лидером рынка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...