Пинолит - удивительный камень с камуфляжной расцветкой

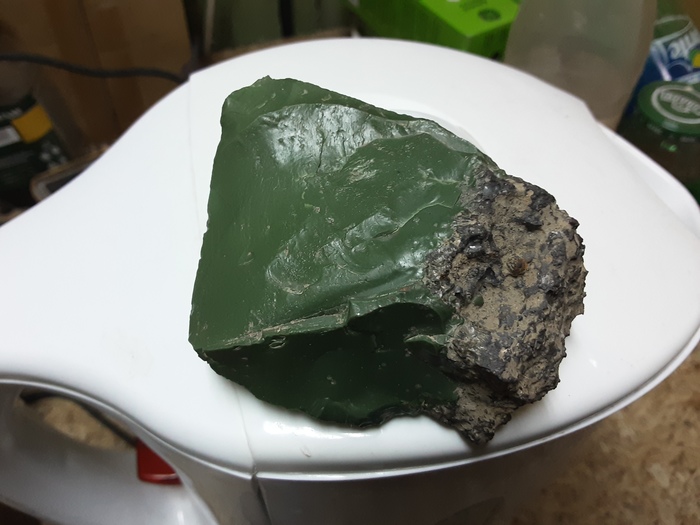

Герой этого поста - Пинолит - камень редкий и очень необычный.

Эта горная порода встречается всего в одном-единственном месте на Земле - в австрийских Альпах. В ее состав входят разной формы зерна и чечевичнообразные кристаллы белого магнезита, сцементированные в доломите, который в свою очередь пегментирован графитом - отсюда такой невероятный контраст рисунка. Порой просто сложно поверить, на какие чудеса способна Природа в своих творениях!

Кстати, свое название камень получил из-за сходства с сосновыми шишками, полными орешков (ведь по-научному сосна называется Pinus Pinea).

"Разрисованные скалы" острова Марайи

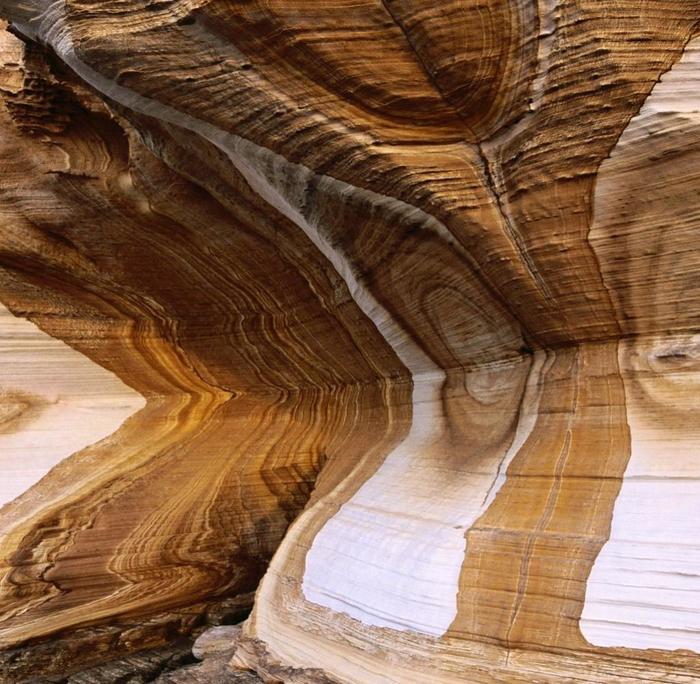

Хочу предложить вам отправится в виртуальное путешествие. На этот раз в удивительный и неповторимый кластер из уникальных "Разрисованных скал" тасманийского острова Марайи. Путешествие не из легкодоступных 😒, так что похвастаться тем, что бывали там, могут совсем немногие наши соотечественники. Тем интереснее будет наш рассказ!

Для того, чтобы увидеть их своими глазами нам пришлось бы лететь на другой конец света - в Австралию (чтобы добраться до самой Тасмании, необходимо сначала прибыть на материковую Австралию, так как остров обслуживается только рейсами местных авиалиний). Из России до Австралии не менее 20 часов в полёте, не считая времени, затрачиваемого на стыковки (т.к. беспосадочных перелётов не существует).Потом из ближайшего к острову аэропорта Австралии — Мельбурна — около 1 часа в полёте до аэропорта в города Хобарт (англ. Hobart), столицы острова Тасмания. Оттуда еще около 85 км автобусом до порта в местечке Трайабанна (англ. Triabunna), а потом плыть 15 км на пароме на остров Марайа (англ. Maria Island), где и находятся эти скалы. Весь остров необитаем и полностью с 1972 года является заповедником - Национальным парком «Марайа-Айлэнд» (англ. Maria Island National Park), так что попасть туда "дикарем" не получится. Посещение острова возможно лишь в составе организованной туристической группы.

Кому-то может показаться, что эти узоры нарисованы, но Разрисованные Скалы (англ. Painted Cliffs) - это действительно поражающее творение природы! Эти скалы с геологической точки зрения представляют собой поперечно-слоистые кварцевые песчаники триасового периода (т.е. образовались они где-то 250-200 млн лет назад). Многие десятки миллионов лет ушло на то, чтобы дождь, ветер и волны создали эти завораживающие изображения.

Несмотря на то, что такого рода горные породы не редкость, в естественных условиях они редко бывают так широко и красиво обнажены. Эти удивительные узоры были образованы грунтовыми водами, просачивающимися вниз с холмов, образованных богатых железом долеритовых пород, через уже сформированный песчаник и оставляющими следы оксидов железа, которые и окрасили таким образом породу. И произошло это, вероятно, многие миллионы лет назад в муссонном климате.

Помимо раскрашенных узоров, выветривание камней кристаллами соли из морских брызг также помогло создать красивый сотовый узор. Осколки скал, перемещаемые водой, постепенно изнашивали небольшие выбоины и выемки на поверхности скалы, что в конечном итоге приводило к подрезанию скалы.

"Разукрашенные Скалы" на острове Марайа - одна из тех достопримечательностей, которые не приходят на ум, когда говорят об Австралии. Не так уж много людей слышали об этих скалах. Но, тем не менее, журнал "Australian Traveller" включил этот маршрут в число 10 лучших однодневных туристских маршрутов по Австралии!А всё потому, что "разрисованные" природой за миллионы лет камни смотрятся поистине удивительно и невероятно 😃

Осадочные породы с отпечатками докембрийских многоклеточных могли образовываться на суше

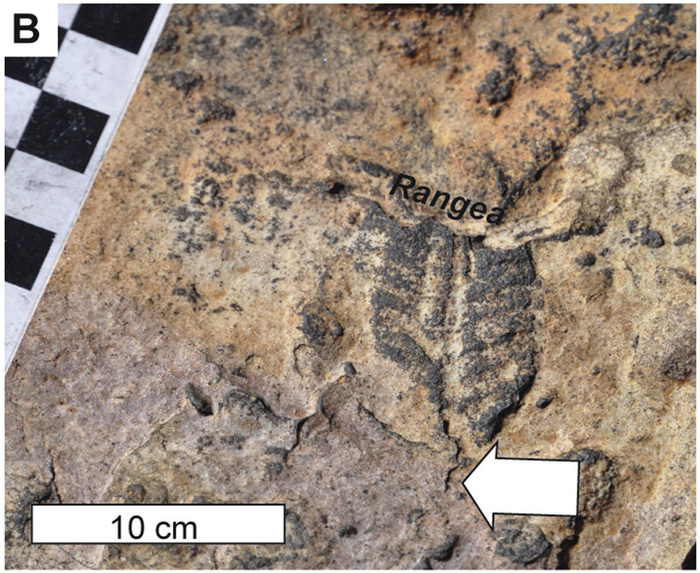

Рис. 1. Тонкозернистый песчаник эдиакарского возраста (Намибия), предположительно эолового происхождения, с отпечатком представителя вендобионтов Rangea schneiderhoehni. Фото из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

Примерно 541 млн лет назад, с начала кембрийского периода, на Земле началось бурное развитие жизни. Судя по ископаемым остаткам, до этого жизнь на планете была куда более скудной. К тому же докембрийские организмы существенно отличались по морфологии от всех представителей более поздней биоты. Однозначно понять по сохранившимся отпечаткам, что это были за организмы, не представляется возможным, но почти все геологи и палеонтологи сходятся в том, что все эти организмы жили только в морской среде. Есть, однако, в научном мире достаточно авторитетный ученый — австралийский палеонтолог и палеопочвовед Грегори Реталлак, который уже много лет доказывает, что часть этих многоклеточных жили на суше еще в докембрии, и были они не животными, а, скорее, растениями. Недавно вышла его очередная статья с новыми аргументами в пользу гипотезы существования наземной биоты в докембрийское время.

Главная геохронологическая граница в истории Земли проходит на рубеже примерно 541 млн лет назад. Все, что было после этого рубежа, относят к фанерозою (переводится с древнегреческого как «явная жизнь»), а все, что было до, — к криптозою («скрытая жизнь») или докембрию. Такое разделение обусловлено тем, что в отложениях, датируемым этим возрастом (и более молодых), появляется много остатков организмов, обладавших минеральным скелетом, членистоногих и хордовых, однозначно опознаваемых моллюсков и иглокожих, а также сложных форм растений. Данный факт внезапного увеличения биоразнообразия в кембрийском периоде, с которого начинается фанерозой, получил в палеонтологии название кембрийского взрыва.

До середины XX столетия считалось, что в докембрии на нашей планете существовали только бактерии и некоторые одноклеточные. Но затем последовали многочисленные находки загадочных многоклеточных бесскелетных организмов в отложениях эдиакарского периода (635–541 млн лет), предшествовавшего кембрию. Большинство из этих организмов резко отличаются от всех ныне известных живых существ. Эдиакарская биота, расцвет которой пришелся на период 565–541 млн лет назад, представлена разнообразными, в основном плоскими, мягкотелыми организмами, отпечатки которых напоминают медуз, червей, «стеганые одеяла», ветви деревьев или перья. Систематическое положение этих существ остается неясным, и для их наименования используется собирательный термин «вендобионты» (от слова «венд» — прежнего названия последнего периода докембрия).

Вокруг вендобионтов не утихают многочисленные споры. Ученые спорят о морфологии и классификации вендобионтов, способах их питания и условиях жизни, обсуждают, когда и почему они исчезли и были ли они связующим звеном между более ранними организмами, представленными в основном бактериями, образовывавшими колонии в виде бактериальных матов (microbial mat), и более поздними кембрийскими организмами. Однако никто не сомневался в том, что это были морские организмы, до тех пор, пока Грегори Реталлак (Gregory Retallack) из Орегонского университета не опубликовал в 2013 году в журнале Nature подробное исследование, в котором он приводит доказательства того, что некоторые виды эдиакарской биоты вели наземный образ жизни и были скорее лишайниками, чем животными. Подробно об этом исследовании рассказано в новости Могли ли эдиакарские ископаемые жить на суше? («Элементы», 01.02.2013).

Выводы ученого основывались на изучении отложений так называемой эдиакарской пачки — комплекса осадочных пород возрастом 580–541 млн лет в Эдиакарских горах на юге Австралии — того самого комплекса, по которому и был назван геохронологический период эдиакарий. В составе эдиакарской пачки Реталлак выделил несколько слоев, которые по всем признакам относятся скорее к палеопочвам, чем к морским отложениям. Небольшой размер и плохая окатанность зерен в них более характерны для осадочных пород, образовавшихся под действием ветра (эоловые отложения), а неоднородная поверхность этих слоев с трещинами усыхания могла скорее возникнуть в условиях пустынь (возможно, пустынь арктического типа). Проведенный изотопный анализ показал высокую обогащенность эдиакарских слоев легкими изотопами кислорода и углерода, что также характерно для наземных отложений. При этом данные слои были насыщены окаменевшими остатками организмов (рис. 1).

Публикация Реталлака 2013 года вызвала бурную дискуссию среди ученых. В журналах Nature и Sedimentology были опубликованы сразу несколько статей, в которых не менее серьезные ученые обвиняли Реталлака в отсутствии литологических доказательств отнесения выделенных слоев к палеопочвам, а также в том, что выводы были сделаны по результатам исследования только одного конкретного комплекса пород.

Грегори Реталлак не сдался и продолжил исследования. За прошедшие пять лет он детально изучил строение эдиакарских осадочных комплексов Южной и Центральной Австралии и Намибии, сравнил их со сходными по условиям образования комплексами пород формации Уасатч (Wasatch) эоценового возраста (шт. Колорадо, США) и формации Мэнсфилд (Mansfield, шт. Индиана, США), а также с современными отложениями долин рек Мурчисон в Западной Австралии и Грин-Ривер в штате Юта (США), дополнил их примерами из других формационных комплексов Австралии и США широкого возрастного диапазона. Результаты исследования опубликованы в журнале Sedimentary Geology.

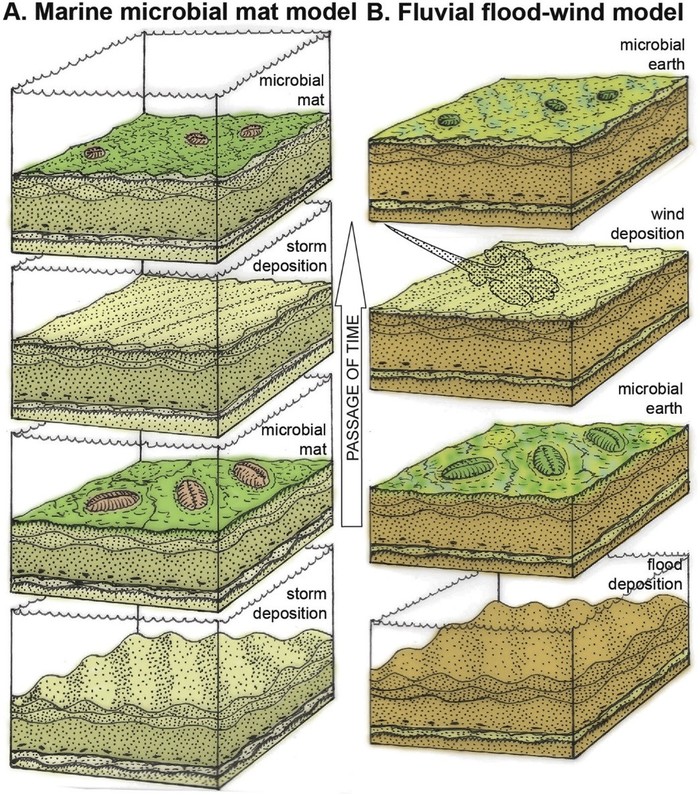

Рис. 2. Две модели образования тонких прослоев светлого песчаника в породах эдиакарского осадочного комплекса в районе Нилпена (Южная Австралия): А — традиционная модель «морских бактериальных матов»; B — предложенная автором флювиально-эоловая модель образования наземных «бактериальных» палеопочв. Стрелка в середине указывает направление течения времени. Рисунок из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

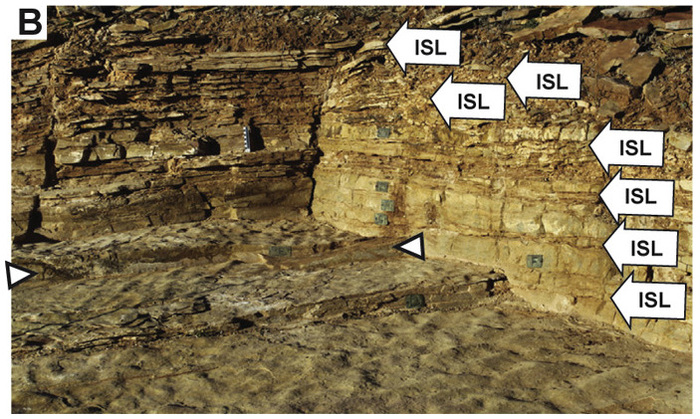

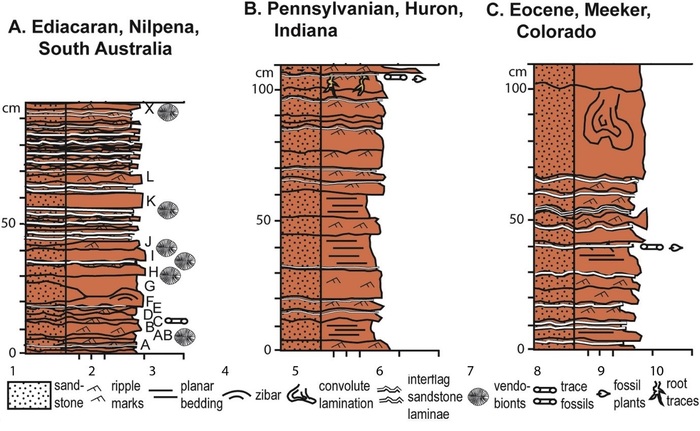

В качестве базового объекта своего исследования автор выбрал осадочный комплекс эдиакарской пачки из района Нилпена (хребет Флиндерс, Южная Австралия). Здесь между более толстыми (1–5 см) слоями темных плитчатых песчаников (flagstones) встречаются тонкие (3–10 мм) прослои светлого тонкозернистого песчаника (interflag sandstone laminae — ISL). По характеру осадочного материала и картине чередования слоев ранее считалось, что этот комплекс сформировался в прибрежно-морской зоне, а модель его образования описывалась следующим образом (рис. 2, А): во время шторма приносилось большое количество песчаного материала различной зернистости, который осаждался в прибрежной зоне (storm deposition); затем, во время спокойного периода, поверх спрессованных песчаников на морском дне образовывался тонкий слой бактериального мата, в котором активно развивались организмы-вендобионты. Затем картина повторялась. В итоге образовывался своеобразный «слоеный пирог» (рис. 3).

Рис. 3. Общий вид слоистого комплекса осадочных пород эдиакарской пачки в районе Нилпена (Южная Австралия). Стрелки указывают на местоположение прослоев тонкозернистых светлых песчаников ISL, относимых автором к палеопочвам. Фото из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

Автор предлагает альтернативную флювиально-эоловую модель образования данного комплекса: толстые слои песчаников, по его мнению, имеют флювиальное происхождение (то есть, являются речными или потоковыми отложениями, flood deposition на рис. 2), а тонкие прослои светлых песчаников ISL — это палеопочвы, образовавшиеся путем выветривания речных отложений с добавлением эолового материала (wind deposition). Насыщенные микроорганизмами, эти палеопочвы были, по сути дела, наземными аналогами морских бактериальных матов — «бактериальными почвами» (microbial earth на рис. 2).

Автор приводит доказательства того, что по своему гранулометрическому и геохимическому составу тонкозернистые песчаники ISL существенно отличаются от вмещающих их плитчатых песчаников: они более тонкозернистые и обогащены легкими изотопами углерода и кислорода. Дополнительными признаками наземного происхождения этих песчаников служат: плохая окатанность зерен, что характерно для отложений, образовавшихся на суше под действием ветра и находки гипсовых роз, которые образуются только в наземных аридных условиях, а также следы ветровой эрозии на поверхности их прослоев. Из ископаемых организмов-вендобионтов к песчаникам ISL приурочены прежде всего находки дикинсоний.

Проведя подробное исследование осадочных комплексов с прослоями песчаников типа ISL, образовавшихся в разное время и в разных частях планеты, Грегори Реталлак делает вывод о том, что все они образовались в схожих условиях (имеют флювиально-эоловое происхождение), все обладают сходным строения и все содержат прослои палеопочв (рис. 4), сложенных эоловым (лёссовидным) и аллювиальным материалом алевритовой и песчаной фракций. При этом значительную роль в формировании палеопочв играли живые организмы. Истинные же морские осадочные комплексы таких палеопочвенных прослоев не содержат.

Рис. 4. Детальные разрезы пачек осадочных пород с песчаниками типа ISL: А — эдиакарского возраста (Нилпена, Южная Австралия); В — пенсильванского (позднекаменноугольного) возраста (Хурон, шт. Индиана, США); С — эоценового возраста (Микер, шт. Колорадо, США). 1 — песчаники; 2 — следы ряби; 3 — параллельная слоистость; 4 — эоловые дюноподобные структуры (зибары); 5 — конволютная (запутанно-волнистая) слоистость; 6 — прослои песчаников ISL; 7 — окаменелости вендобионтов; 8 — следы жизнедеятельности организмов; 9 — ископаемые растения; 10 — следы корней. Рисунок из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

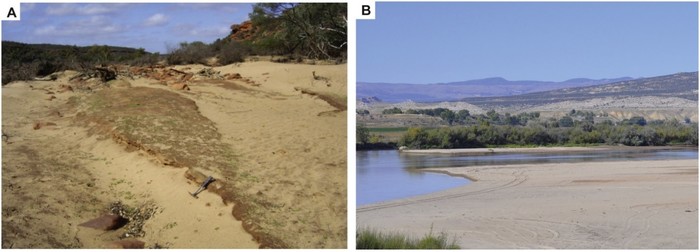

Отсюда автор делает вывод, что условия образования подобных флювиально-эоловых комплексов являются стандартными и были широко распространены в прошлом, а в настоящее время их можно в буквальном смысле наблюдать на намывных насыпях и отмелях. Изучение современных рек показало, что и в наше время действуют те же осадочные процессы, что и в эдиакарии, которые приводят к образованию тех же самых пород со всеми присущими им признаками (рис. 5).

Рис. 5. Современные аналоги условий формирования флювиально-эоловых комплексов. На фото видны темные слои плотных песчаников, сформировавшиеся в периоды разлива реки, и светлые пески — результат эолового выветривания. Фото из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

Несмотря на неутихающие споры по поводу условий жизни эдиакарских организмов, если допустить правомерность выводов Грегори Реталлака, то придется признать, что жизнь вышла на сушу значительно раньше, чем это было принято считать, — примерно 580 млн лет назад.

Источник: Gregory J. Retallack. Interflag sandstone laminae, a novel sedimentary structure, with implications for Ediacaran paleoenvironments // Sedimentary Geology. 2019. V. 379. P. 60–76. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2018.11.003.

Владислав Стрекопытов

http://elementy.ru/novosti_nauki/433413/Osadochnye_porody_s_...

См. так же Подтверждена принадлежность дикинсонии к животному царству

Помогите определить минералы.

У меня много красивых(по моему мнению) минералов, но я в душе не ебу как они называются и что из себя представляют.

Если вы узнали какой-нибудь минерал то напишите в комментариях пожалуйста.

Мы живём на дне

Уральский океан, Московское белокаменное море, Тагильская островная дуга... Какие водоёмы существовали на территории современной России

Учебник российской истории начинается с событий, происходивших чуть больше тысячи лет назад. А что было на месте нынешних Москвы, Санкт-Петербурга или Самары на протяжении миллионов лет? Ответ состоит из одного слова: море. Причём не одно, а несколько. Значительная часть Центральной России не раз оказывалась покрыта водой. Фактически мы ходим по дну древних морей.

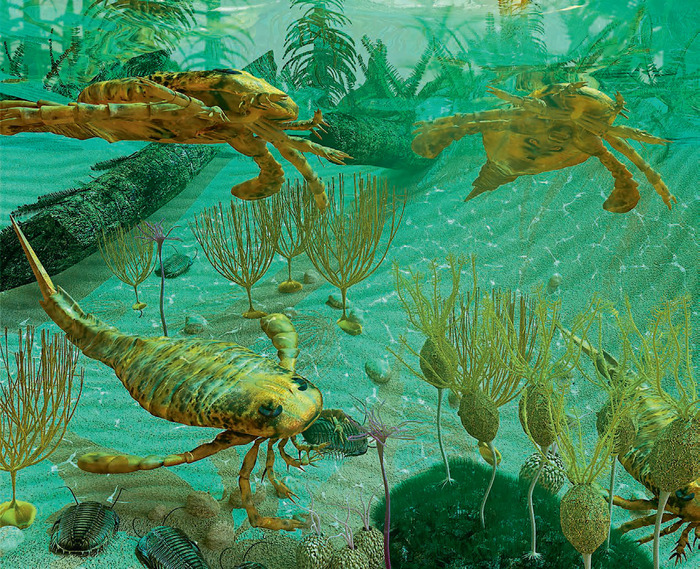

Часть пищевой цепочки в море девонского периода (419–359 млн лет назад). Мирных трилобитов пожирают страшные ракоскорпионы (эвриптериды). А на тех, в свою очередь, охотятся дунклеостеи — рыбы длиной свыше шести метров

Представьте, что у вас в руках оказалась портативная машина времени. Неважно, откуда она взялась. Может, её потеряли инопланетяне во время тайного визита на Землю, или же выпуск таких гаджетов наладили китайские корпорации. Главное — перемещение во времени.

Вы любите фильм «Парк юрского периода» и потому первым делом решаете отправиться к динозаврам. Это ж какое видео можно будет записать и выложить на YouTube! В предвкушении миллионов просмотров вы выставляете на табло машины число 150 000 000. Нажимаете на красную кнопку. И...

Через мгновение слышите громкое «плюх». В нос и рот заливается тёплая солёная вода. Справившись с испугом, вы начинаете, покачиваясь на волнах, смотреть по сторонам. Тропических лесов нет. Динозавров нет. Повсюду море. «Так, ошибся», — думаете вы, возвращаетесь домой и идёте сохнуть после неожиданной ванны. Если попробуете снова попасть в прошлое, вполне вероятно, ваше путешествие завершится тем же «плюх».

У реальных учёных пока нет такого прибора, и отправляться в далёкое прошлое приходится, исследуя горные породы. Самая доступная из них — известняк. Обычный белый камень — его можно найти где угодно: на обочине дороги, на стройке, на автостоянке, на берегу реки. Если присмотреться к нему, то можно заметить окаменевшие останки моллюсков и иных морских существ. Но как они оказались на территории Москвы или любого другого города Центральной России? До ближайшего моря отсюда сотни километров.

Мы привыкли, что континенты имеют чёткие очертания и находятся на своих местах. Пока мы летим из Москвы в Сочи, Чёрное море не перельётся в другую низину, а Крым так и останется полуостровом. Но если по завету Дока Брауна из «Назад в будущее» думать в четырёх измерениях, то выяснится: рельеф менялся настолько радикально, что, посмотрев на глобусы разных геологических эпох, мы вряд ли узнали бы родную планету.

Моря — явление временное. Их существование зависит от двух основных факторов. Первый — наличие углубления на континенте, в которое вода может затечь. На больших отрезках времени поверхность суши гуляет, как полотнище флага в ветреный день: одни участки повышаются, другие понижаются. Второй фактор — уровень Мирового океана. Количество жидкой воды на планете зависит от климата и размера снеговых шапок на полюсах. А потепления и похолодания в истории Земли случались не раз.

Как учёные узнают, что в том или ином месте было море? Они изучают осадочные породы: известняки, песчаники, глины, мергели, доломиты, которые покрывают почти всю земную кору. Грубо говоря, пробурили скважину в сто метров, подняли образцы, изучили особенности породы и сохранившиеся в ней останки живности. После этого можно сделать вывод, что здесь было море: глубина такая, солёность сякая, температура эдакая.

Углубили скважину ещё на десять метров — выяснили, что здесь происходило в более раннюю эпоху. И так далее. Если бурить не получается (нет денег, слишком сложный рельеф, ушёл в отпуск буровик), можно довольствоваться естественными обнажениями пород — речными откосами, скалами и т. д.

Моря были настолько распространённым и стремительно менявшимся геологическим явлением, что рассматривать их в масштабах планеты или даже страны размером с Россию нельзя: список получится неохватным.

Мы решили ограничиться Восточно-Европейской платформой. На общем фоне этот блок континентальной коры можно назвать островком стабильности. При этом за последние 700 миллионов лет он почти весь успел побывать под водой, а некоторые территории так даже по нескольку раз. Мы взяли самые известные моря — те, что хоть и существовали в далёком прошлом, но сумели внести большой вклад в наше геологическое настоящее.

Море Зимнего берега

Время: 650–570 миллионов лет назад

Современное расположение: от Архангельской области до Тульской

Древнее расположение: окраина суперконтинента Родиния, южное полушарие

Глубина: мелкое

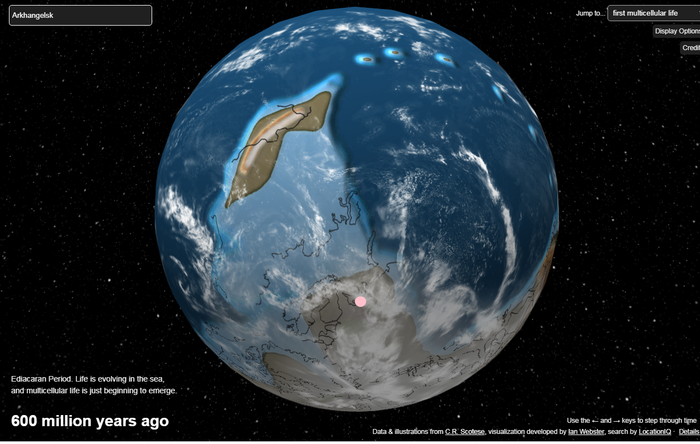

Расположение Архангельска 600 миллионов лет назад. Почти на южном полярном круге, вот такие путешествия.

Дикинсония — характерный представитель эдиакарской жизни. До сих пор учёные спорят, к какому царству её относить: к грибам, к животным или вообще к чему-то отдельному. Этот отпечаток возрастом примерно 555 млн лет был найден на Зимнем берегу Белого моря в районе Зимнегорского маяка. Хранится в московском Палеонтологическом музее

На всякий случай напоминаем: Земля сформировалась за 4,5 миллиарда лет до того, как вы приобрели этот номер «КШ». Известно, что часть воды на планете была изначально, другую принесли ледяные кометы. Можно уверенно предполагать, что моря и суша существуют давно: примерно четыре миллиарда лет назад поверхность планеты остыла до температуры, при которой вода из пара начинает превращаться в жидкость. Но очертания океанов и материков совсем древней Земли известны лишь очень-очень приблизительно. Поэтому три миллиарда лет мы для ясности опустим.

Во времена, куда мы таким образом перенеслись, все блоки земной коры были соединены в огромный суперконтинент. Обитатели нынешних материков могли бы запросто кочевать из Африки в Австралию и Америку. Жаль, что никаких обитателей не было: суша была практически безжизненна, хотя в море существовали относительно развитые организмы.

В мировой науке этот гигантский континент получил имя Родиния. Первые гипотезы о нём были высказаны в 1970 году, а название предложено в 1990-м супругами Марком и Дианой Макменамин. В этом месте можете испытывать прилив патриотизма: топоним Родиния американские палеонтологи образовали от русского Rodina. Имя для океана, окружавшего этот суперконтинент, тоже взято из нашего языка — Мировия.

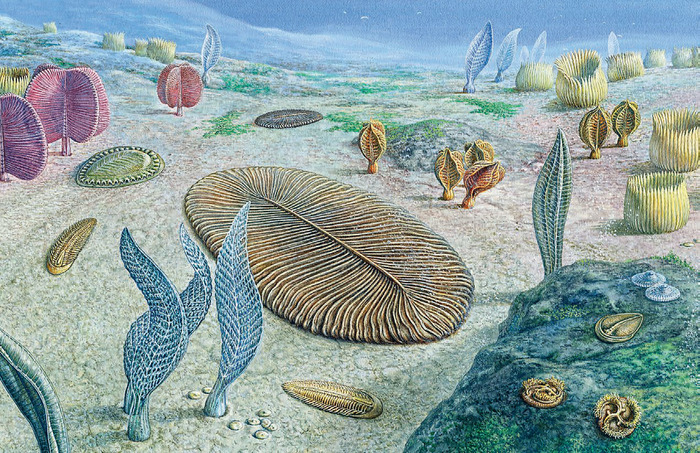

Эдиакарская фауна. На этом рисунке пионеры многоклеточной жизни. О загадочных существах, живших в эдиакарском периоде (635–541 млн лет назад), известно очень мало. Предполагается, что большинство из них радикально отличалось от ныне известных организмов. А ещё они были мягкотелыми и вели преимущественно сидячий образ жизни

Одно из морей, входивших в этот океан, покрывало северную часть современной Центральной России. Правда, тогда российский Север находился в южном полушарии, ближе к экватору.

Когда это море появилось, точно сказать сложно. Но известно, что оно было совершенно непохоже на современные моря, ведь тогдашняя Земля радикально отличалась от нынешней. Сутки длились менее 21 часа, год — около 423 дней. Кислорода в атмосфере было всего 7% вместо нынешних 23.

А ещё было холодно. Есть даже концепция «Земли снежка», согласно которой 630–650 миллионов лет назад наша планета представляла собой ледяную пустыню вроде планеты Хот из «Звёздных войн». И море, скорее всего, было покрыто ледяным панцирем.

Впрочем, подтвердить или опровергнуть это утверждение пока невозможно: не хватает данных. Зато мы точно знаем, что в этом море уже обитали первые многоклеточные организмы. Считается, что их ассортимент не отличался разнообразием — до кембрийского взрыва, в результате которого на планете появились сотни тысяч видов, оставалось больше ста миллионов лет.

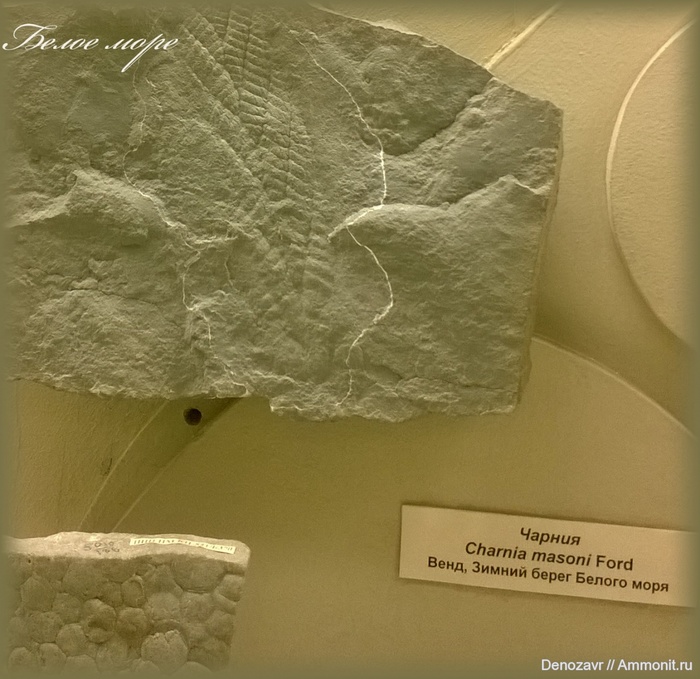

Отпечаток чарнии. Возможно, они были похожи на современные морские перья — отряд коралловых полипов

Информации об этих формах жизни крайне мало: в те далёкие времена организмы ещё не додумались обзавестись скелетами или чем-то ещё, что не разлагается со временем. Палеонтологам приходится довольствоваться редкими отпечатками в горной породе. Их можно найти на Зимнем берегу Белого моря, где выходят на поверхность образовавшиеся на дне осадочные породы.

Так были открыты существа, напоминающие современные морские перья, — чарнии; аналоги ползающих медуз — дикинсонии и похожие на червей сприггины. Все они первопроходцы многоклеточного мира, ведь до этого больше миллиарда лет на Земле жили лишь бактерии да прочие одноклеточные.

Границы моря указать сложно. Но что оно было — это уж наверняка.

Почти Балтийское море

Время: 470–420 миллионов лет назад

Современное расположение: от Санкт-Петербурга до Москвы

Древнее расположение: окраина континента Балтика, приэкваториальные области южного полушария

Глубина: мелкое

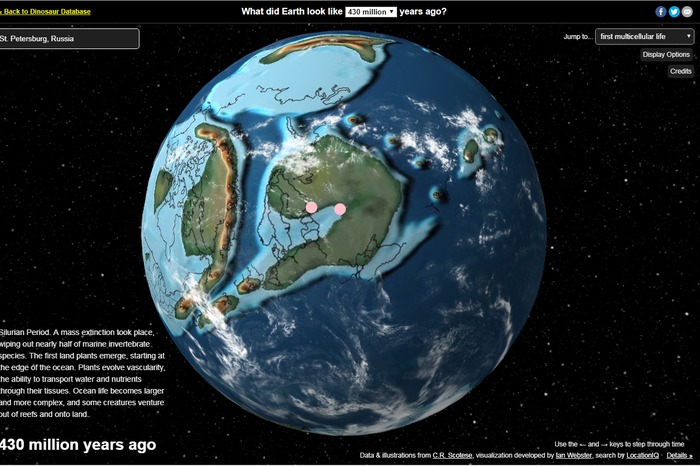

Расположение Москвы и Петербурга 430 миллионов лет назад.

Перед вами не древняя улитка — это спинной щит азафуса (один из отрядов трилобитов). Возраст — 485–444 млн лет. Найден в Ленинградской области, хранится в Палеонтологическом музее

Ничто не вечно под луной. Примерно 750 миллионов лет назад суперконтинент Родиния начал распадаться. Одним из продуктов распада стал континент Балтика. На северо-западе этой платформы образовалась впадина, куда начала затекать вода. Её становилось всё больше: климат на планете теплел, лёд таял, полярные шапки почти исчезли, уровень океана повышался. Так сформировалось море, которое можно назвать Балтийским, хотя оно совсем не похоже на современный одноимённый водоём. Отличали его не только очертания, но и температура — как на южном курорте: общее потепление усугублялось в данном случае близостью к экватору.

В таких условиях грех было не расплодиться всякой живности. Правили бал представители членистоногих — трилобиты. Выглядели они как если бы художнику-авангардисту заказали редизайн таракана: тело, состоящее из сегментов, глаза на стебельках и отходящие во все стороны шипы. В «Фантастической саге» Гаррисона участники голливудской съёмочной группы, оказавшись на доисторическом острове, «ловят их при свете фонаря, жарят целиком и едят с пивом».

Это не таракан-мутант, а 3D-реконструкция трилобита. Вид сбоку

Несмотря на устрашающий вид, трилобиты были относительно мирными существами — целыми днями рылись в донном осадке, выискивая вкусности. При этом нередко становились добычей. В то время как раз начали появляться первые головоногие моллюски, для которых хрустящие членистоногие были лакомым обедом. По существующим данным, именно трилобиты первыми освоили защитную стратегию «свернуться в клубок и ждать».

К концу силурийского периода — около 420 миллионов лет назад — эта часть платформы начала подниматься, и моря не стало.

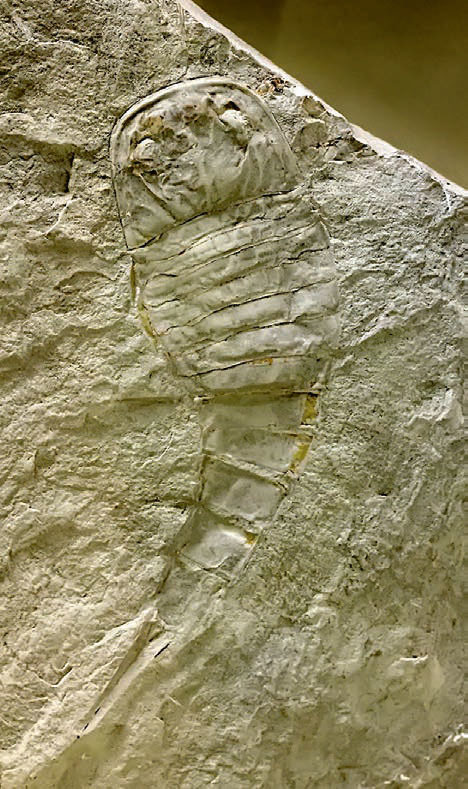

Отпечаток панциря ракоскорпиона. Найден на Украине. Относится к силурийскому периоду (444–419 млн лет назад)

Уральский океан

Время: 500–300 миллионов лет назад

Современное расположение: Республика Башкортостан, Пермский край, Республика Коми

Древнее расположение: примерно на тех же широтах, где сейчас Гавайи или Мексиканский залив, между крупными континентальными блоками

Глубина: средне-мелкое

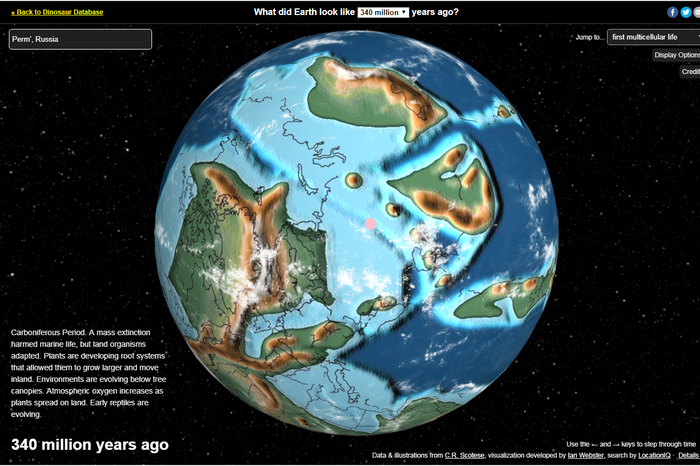

Расположение Перми 340 миллионов лет назад.

Суровый уральский крокодил. На самом деле эриопс — доисторическая амфибия, жившая в пермском периоде (299–272 млн лет назад). С точки зрения систематики он ближе к лягушке, чем к современному крокодилу

Жители Перми, Уфы и соседних регионов могут считать себя настоящими подводниками. На протяжении двухсот миллионов лет на планете существовал Уральский океан — огромное водное пространство, разделявшее древние континентальные плиты — Балтику (Фенносарматию) и Сибирию.

В девоне вдоль берегов Уральского океана вытянулся большой коралловый риф. А со стороны Балтики были ещё и островные дуги с действующими вулканами. Они отделяли мелкие моря от океана — что-то вроде современного Карибского моря, обособленного от Атлантического океана Антильскими островами.

Радуют названия островных дуг: Тагильская (была в ордовике — силуре) и Магнитогорская (появилась в девоне). Вряд ли Нижний Тагил или Магнитогорск ассоциируются у кого-то с тёплым морем и экваториальной жарой. Но всего лишь несколько сот миллионов лет назад в этих местах были поистине райские условия, правда, без мохито, шезлонгов и мулаток в бикини.

В Уральском океане хозяйничали рыбы, неслучайно неофициальное название девона — «век рыб». Эволюция экспериментировала с дизайном этих животных: панцирные, кистепёрые, двоякодышащие, хрящевые — все они родом отсюда. Часть опытов оказалась удачной. Кистепёрые и двоякодышащие рыбы со временем выползли на сушу, став предками современных четвероногих. Потомки хрящевых здравствуют и поныне, самый очевидный пример — акулы.

А вот панцирным повезло меньше. У матушки-эволюции была гипотеза: если навесить на рыбу много брони, рыбу не будут жрать. Но хищники таки наловчились раскусывать неповоротливых панцирных, и к концу девона они вымерли. Оказалось, что быстро плавать гораздо полезнее.

Кистепёрая рыба девонского периода. Их размер мог достигать четырёх метров. Из коллекции Палеонтологического музея

Многочисленные лагуны, атоллы и острова — идеальное пристанище для планктонных организмов. Их было много, очень много. И каждый российский гражданин должен сказать им большое человеческое спасибо. Почему? Потому что из них образуется нефть. Этот девонский риф изучен очень хорошо: он простирается от Ухты до Южного Урала и вскрыт множеством геологических скважин. Геологи называют его «доманиковой свитой», а такие породы — доманикитами. Эти породы — наш запас на чёрный день. Сейчас вести добычу не очень рентабельно: это так называемая сланцевая нефть, которую извлекать пока сложно и дорого. Однако породы занимают огромную площадь, и в пору высоких цен на углеводороды была проведена детальная разведка региона. Причин для беспокойства нет: нефть в России закончится нескоро.

Мир девонского периода. На рисунке можно увидеть типичных обитателей моря: трилобитов, ракоскорпионов, морских лилий, диктионем и других существ

Вернёмся к Уральскому океану. Балтика и Сибирия медленно, но верно двигались навстречу друг другу. В конце девона океан превратился в протоку, в каменноугольном периоде континенты сошлись, а на месте встречи вздыбились Уральские горы.

Море Московское, белокаменное

Время: 411–260 млн лет назад

Современное расположение: Московская, Калужская, Ярославская, Владимирская, Тверская области — фактически вся Центральная Россия

Древнее расположение: суперконтинент Лавразия, окраина океана Палеотетис, субтропические широты северного полушария

Глубина: глубокое

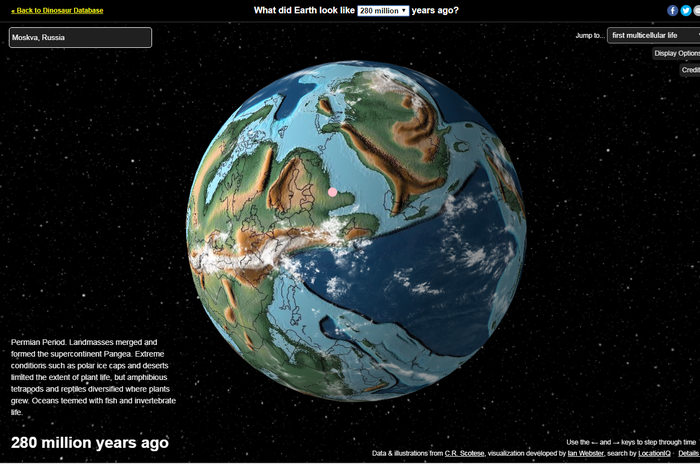

Расположение Москвы 280 миллионов лет назад.

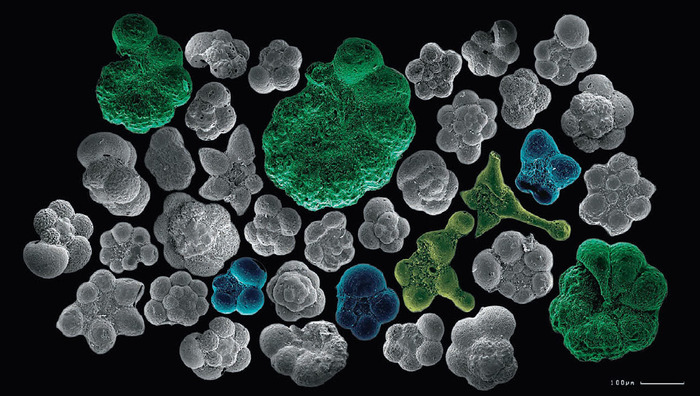

Радиолярии, фораминиферы и другие существа, которым мы обязаны образованием осадочных пород Подмосковья

Это море образовалось в результате события планетарного масштаба: 433 миллиона лет назад столкнулись континенты Балтика и Лаврентия, образовав суперконтинент Лавруссия (Еврамерика). В месте столкновения образовались высокие горы, платформа начала прогибаться, и туда хлынули воды Уральского океана — тогда он ещё был.

В конце каменноугольного периода наступление воды достигло максимума. Место, где сейчас находится Москва, представляло собой центр достаточно глубокого (несколько километров) моря.

Ему мы обязаны знаменитым белым камнем — известняком, из которого при Дмитрии Донском построили первый каменный Кремль. Если рассмотреть кусочек этой породы, в нём наверняка обнаружится какая-нибудь окаменелость или её фрагмент.

Откроем маленькую тайну. Свою первую палеонтологическую коллекцию автор этого текста собрал на автостоянке возле дома, обсыпанной таким известняком.

Правда, главных героев той эпохи невооружённым глазом не разглядишь. В основе известняка миллиарды скелетиков одноклеточных организмов: фораминифер и радиолярий. Они строили свои домики из карбоната кальция (минерала кальцита). Возможности отдельно взятой фораминиферы весьма скромны, но когда тонны планктона отмирают каждый год на протяжении миллиона лет, результат оказывается впечатляющим: сотни метров белоснежной породы. Есть в Подмосковье даже коралловые рифы тех времён — один из них можно увидеть в карьере Пески около Коломны.

Что случилось с морем? В начале пермского периода в связи с закрытием Уральского океана и подъёмом этой части платформы оно сначала обмелело, а потом исчезло вовсе. В следующем, триасовом периоде здесь была уже суша. Началась геократическая эпоха, когда заметно увеличилось количество не покрытых водой участков.

Фораминиферы. Это одноклеточные организмы, которые строили раковины. Именно их останки составляют основу писчего мела

Пермское соляное море

Время: 274–250 млн лет назад

Современное расположение: от Перми до Оренбурга

Древнее расположение: субтропики северного полушария, окраина океана Палеотетис

Глубина: мелкое

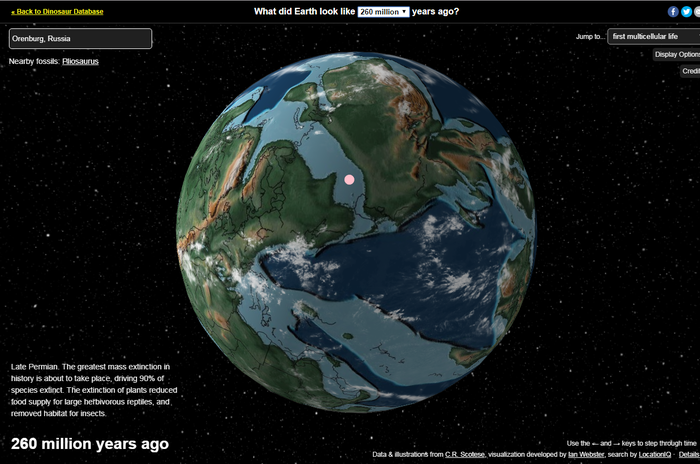

Расположение Оренбурга 260 миллионов лет назад.

Во второй половине каменноугольного периода окончательно исчез Уральский океан — граница между будущими Европой и Азией стала более менее сухопутной, на месте столкновения плит началось активное образование Уральских гор.

Остатки океана, зажатые между растущим Уралом и Восточно-Европейской платформой, превратились в цепь очень солёных мелких и тёплых водоёмов. На юге они соединялись с океаном Палеотетис, однако часть «мостиков» пришла в негодность из-за отступления моря и локальных поднятий.

Территория будущей России всё ещё в курортной зоне — примерно на широте Италии и Испании. Если бы тогда существовали туристические агентства, туры «всё включено» на уральские моря пользовались бы огромным спросом независимо от сезона. А косметологи наладили бы выпуск кремов, лосьонов и шампуней, аналогичных тем, что сейчас делают из минералов Мёртвого моря в Израиле, — это тоже высыхающий водоём с зашкаливающим уровнем солёности.

Климении — отряд головоногих моллюсков из надотряда аммонитов. Они существовали в течение очень непродолжительного времени в конце девонского периода. Эта раковина была найдена на Южном Урале, хранится в Палеонтологическом музее

Со временем моря мелели и исчезали, оставляя после себя толщи соли — хлорида натрия (он же минерал галит, он же обычная поваренная соль) и хлорида калия (минерал сильвин, на вкус отвратительно горький). Города Соликамск, Соль-Илецк находятся ровно там, где завершилась история этих морей.

В них, к сожалению, уже не искупаться. А вот взять пакет пермской соли, высыпать в ванную, закрыть глаза и представить, что ты двести семьдесят миллионов лет назад плаваешь в море на Урале, — реальная и приятная альтернатива.

Триасовый Каспий

Время: 237–230 млн лет назад

Современное расположение: от Оренбурга до Астрахани

Древнее расположение: окраина суперконтинента Пангея

Глубина: мелкое

Расположение Оренбурга и Астрахани 220 миллионов лет назад.

Море триасового периода (272–252 млн лет назад). Там плавали жутковатые рептилии: нотозавры, ихтиозавры, аскептозавры и их родственники

Триас — совсем не морское время для Восточно-Европейской платформы. Суша поднимается вверх, моря стремительно отступают. Но кое-где им всё-таки удаётся вернуть утраченные позиции. Одно из таких мест — Прикаспийская впадина.

Морская вода заливалась в неё с юга из океана Палеотетис, образовавшегося 460 миллионов лет назад в середине ордовика, принося с собой типичную морскую триасовую фауну вроде аммонитов. Периодически площадь моря сокращалась почти до нуля. А если вспомнить о вулканической дуге на юге... Цунами и землетрясения были в этих краях обычным делом. В общем, водным обитателям жилось несладко, видовое разнообразие резко сокращалось.

Поволжское море

Время: 150–5 млн лет назад

Современное расположение: Республика Татарстан, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Ростовская области, Ставропольский край

Древнее расположение: суперконтинент Лавразия

Глубина: среднее

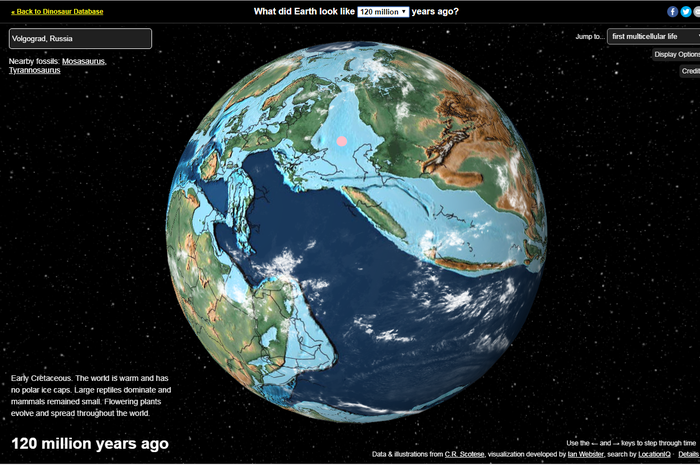

Расположение Волгограда 120 миллионов лет назад.

Акварельный рисунок, изображающий жизнь древнего водоёма на территории нынешнего графства Дорсет в западной части Англии. Его автор — Генри де ла Беш (1796–1855), английский геолог и палеонтолог

Море отвоёвывает утраченные позиции. Центральная часть Восточно-Европейской платформы начинает понижаться — образуется длинный пролив, соединяющий тёплый экваториальный океан Тетис с морями в районе Северного полюса планеты.

Этот пролив занимал всю территорию Центральной России. Под водой оказалась также Центральная и Южная Европа, за исключением большей части территории Украины, которая была крупным островом.

Центром нового морского региона стало Поволжье. Нет, до появления главной русской реки было ещё далеко. В основном Волга вырабатывала свою долину самостоятельно, однако в нижнем течении её русло проходит по низменности, оставшейся ещё от тех морей.

Скелет плезиозавра. Эти пресмыкающиеся жили в морях и океанах с триасового по меловой период. Некоторые представители отряда достигали 20 м в длину

Пришло время морских рептилий. Многочисленные виды ихтиозавров и плезиозавров были наиболее опасными и распространёнными хищниками, занимая экологическую нишу современных акул — с поправкой на то, что и добыча, и охотники были на порядок крупнее.

Морских пресмыкающихся развелось так много, что фрагменты их скелетов находят каждый год, даже в Подмосковье. Одна из последних любопытных находок — позднемеловой плиозавр Luskhan itilensis, обнаруженный в 2002 году на Волге. Внешне он напоминал гигантского дельфина с вытянутой пастью. Описание нового вида выполнил и недавно опубликовал международный коллектив палеонтологов. Эта рептилия восполнила так называемый раннемеловой пробел — отсутствие находок полных скелетов, относящихся к раннему мелу.

Ихтиозавр Stenopterygius. Эти морские пресмыкающиеся начали вымирать примерно 100 млн лет назад. На смену им пришли плезиозавры

К концу мелового периода пролив, соединявший северное и южное моря, закрылся, а на этом месте в числе прочего появилось Подмосковье. Под воду оно больше не уходило.

Но в Поволжье море просуществовало почти до наших дней — в геологических масштабах, естественно. Причём то, что плескалось в тех краях 15–10 миллионов лет назад, называется Майкопским морем. А более позднее, порядочно уменьшившееся в размерах, — Сарматским. Главными островами Сарматского моря были Крым и Кавказ, населяли его кроме многочисленных костных рыб небольшие киты-цетотерии и тюлени.

Рыба из семейства ставридовых. Найдена в Крыму, где относительно недавно — несколько миллионов лет назад — ещё плескалось море. Из коллекции Палеонтологического музея

Сарматское море

Последний штрих к истории российских морей: 2–3 миллиона лет назад в результате поднятия современного Ставрополья и Краснодарского края развалилось на два: Акчагыльское и Куяльницкое. Акчагыльское море стало Каспийским и Аральским, Куяльницкое — Чёрным.

Границы нынешних российских морей известны каждому. Но если задумаете снова воспользоваться машиной времени и переместиться в будущее, на сто миллионов лет вперёд, то не удивляйтесь, услышав громкое «плюх».

Иллюстрации и фотографии: Shutterstock, Science Photo Library / East News, Wikipedia / Commons, Кирилл Власов.

Источник http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/433882/My...

Посмотреть расположение своего города в указанные эпохи можно тут http://dinosaurpictures.org/ancient-earth#600