Как русский Генерал отучил Чеченцев красть людей. Генерал Ермолов. Кавказ Чечня

Во времена назначения генерала Ермолова наместником Кавказа произошел случай, поколебавший уверенность чеченцев в выгоде торговли заложниками. По дороге из Хазиюрта в Кизляр был похищен

Друзья прошу прочитать прежде чем кидаться камнями! Это видео моего знакомого ему 38 лет он является участником боевых действий, находясь в горячей точке на Кавказе получил ранение, инвалид и проблемы с голосовыми связками не может говорить поэтому в видео использует голосовой движок синтеза речи!

Не судите строго, ни каких плюсиков мне не надо ставить, просто решил помочь ему с продвижением его роликов, давайте вместе его поддержим посмотрев видео и по возможности подпишемся на канал на Ютубе! Давайте будем чуточку добрей!

Заранее вам спасибо и всего наилучшего!!!

Методы войны генерала Ермолова на Кавказе

Алексей Петрович Ермолов (1777-1861) служил четырём российским монархам.

Последние тридцать четыре года своей жизни славный боевой генерал, который ещё мог принести много пользы своей стране, провёл в отставке.

«Чечня – гнездо всех разбойников»

Когда Ермолова назначили наместником Кавказа, там разгоралось восстание против русского господства. Вскоре оно переросло в затяжную войну, длившуюся почти полвека – с 1817 по 1864 год. Ермолов был главнокомандующим русскими войсками первые десять лет этой войны.

Самым опасным врагом Ермолов считал чеченцев. Их усмирение Ермолов начал сразу по прибытии. Он узнал, что в его отсутствие чеченцы похитили начальника его собственного штаба – полковника Шевцова – и требуют за него большой денежный выкуп. В прежние времена, до Ермолова, похищения чеченцами русских вельмож и военачальников не были редкостью. Они всегда заканчивались уплатой чеченцам требуемого выкупа, что ещё больше разохочивало чеченцев к повторению подобных подвигов.

Ермолов, в противоположность своим предшественникам и большинству преемников, не стал церемониться. Он приказал казакам совершить налёт на ближайшие чеченские аулы и взять в заложники восемнадцать старейшин. Чеченцам было объявлено, что если Шевцов не будет отпущен в двадцать четыре часа без всякого выкупа, то все старейшины будут повешены в первый же час по истечении ультиматума. Результат: задолго до окончания назначенного срока Шевцов был отпущен на свободу.

Этот случай убедил Ермолова в действенности мер устрашения. Он сам разохотился настолько, что считал любые другие средства приведения кавказцев к покорности неэффективными.

Отставка

Новый император Николай Первый, узнав, что генерал Ермолов был близок ко многим арестованным участникам декабрьского мятежа 1825 года, приказал установить за ним негласный надзор. Царь больше всего опасался популярности Ермолова в Кавказской армии. А вдруг он, чего доброго, двинет эту армию, в которой его все боготворили как вождя, на Петербург?

В 1826 году Николай Первый отправил для присмотра за Ермоловым генерала Ивана Паскевича, которому всецело доверял и даже фамильярно называл его отцом-командиром. Паскевич составил рапорт, из которого следовало, что Ермолов:

— во-первых, морально разложил армию, не муштрует её;

— во-вторых, завёл себе гарем из туземных наложниц и сам морально разлагается;

— в-третьих, позволяет себе излишние жестокости в отношении коренного населения Кавказа, чем не привлекает их к русской власти, а ещё больше восстановляет против России.

Глядя из Петербурга, можно было и впрямь подумать, что Ермолов, сведя к минимуму регулярные строевые занятия, ослабил дисциплину в армии.

Что касается гарема, то это было истинной правдой.

А насчёт того, правда ли, что действия Ермолова больше оттолкнули народы Кавказа, чем способствовали их замирению, историки до сих пор не могу договориться.

Факт, однако, в том, что, после отставки Ермолова (его место в 1827 году занял Паскевич), война на Кавказе продлилась ещё 37 лет. Сколько бы она шла, если бы Ермолов продолжал командовать, неизвестно. Но главнокомандующих там пришлось менять ещё неоднократно.

Проконсул Кавказа. Ч. 5

Автор: Олег Дмитриев.

В предыдущих сериях:

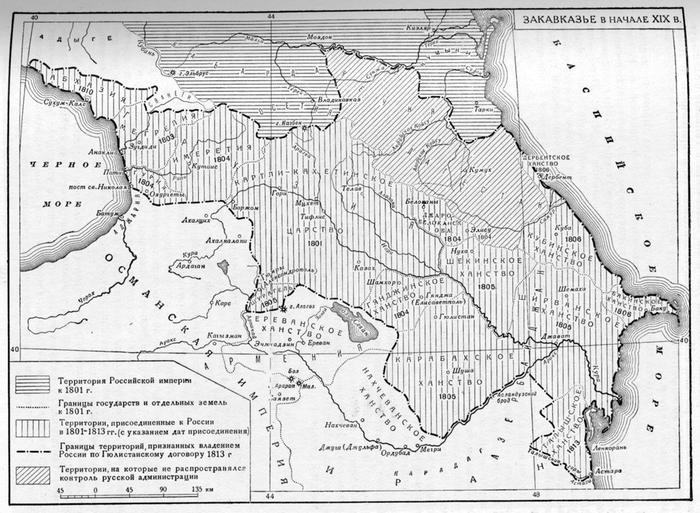

Большую часть своего наместничества А.П. Ермолов посвятил борьбе с горцами Северного Кавказа и созданию осадной системы, которая, в сущности, и вписала его имя в историю. Однако владения России находились и за Кавказским хребтом. По Георгиевскому трактату в 1783 году под протекторат России попало Картли-Кахетинское царство — крупнейший осколок Грузии, распавшейся в XV веке на ряд независимых государственных образований. Это решение царя Ираклия II было вынужденным: грузинам просто поразительно не повезло с соседями, вследствие чего к XVIII веку Восточная Грузия была буквально опустошена непрекращавшимися вторжениями. В 1801 году царство окончательно лишилось независимости, войдя в состав Российской империи и превратившись в Грузинскую губернию. Пару лет спустя таким же образом в империю влились и остальные осколки Грузии — Мингрелия и Имеретия. После этого Персия, возмущённая столь беспардонным вторжением в свою сферу интересов, попыталась отыграть всё как было и объявила России войну (1804-1813), по результатам которой Персия не только признала вхождение в состав Российской империи Картли-Кахетии, Имеретии и Мингрелии, но ещё и добавила к этому территории, занятые русскими войсками уже в ходе войны. Карта владений империи стала выглядеть следующим образом:

Важный нюанс заключался в том, что в силу географических причин сообщение этих территорий с метрополией было крайне затруднено. Через Кавказский хребет была проложена всего одна крупная дорога — Военно-Грузинская — которая и стала единственной артерией, соединявшей Закавказье с Россией. При этом резиденция командующего Кавказским корпусом (впоследствии наместника) располагалась в Тифлисе. То есть Северный Кавказ, вообще-то, имел для Петербурга такое же значение, как, скажем, Чукотка, а основное внимание шишек из военных и дипломатических ведомств было приковано к Закавказью, которое рассматривалось как плацдарм для осуществления дальнейшей экспансии в Юго-Западную Азию, в направлении «жемчужины в короне Британской империи» — Индии. Ермолов же, прибыв на Кавказ, увидел реальное положение вещей: не сделав что-нибудь с горцами, населяющими Кавказский хребет, невозможно наладить прочную и безопасную связь с территориями, находящимися южнее. В своих рапортах и письмах императору Алексей Петрович горячо пытался донести эту точку зрения; Александр I поначалу отнёсся к инициативам Ермолова с вежливым недоумением, а затем махнул рукой — пусть делает, что считает нужным; в конце концов, его за этим туда и отправляли.

Военно-Грузинская дорога — линия от Владикавказа до Тифлиса. Эта дорога существует и в наши дни.

С одной стороны, население Закавказья (за исключением татарских дистанций) отличалось более смирным нравом и было в основной массе более-менее лояльно России. С другой, положение края оставалось довольно тяжёлым, поскольку он находился в окружении враждебных России стран (Турции, Персии), которые постоянно не только создавали постоянную угрозу, но и влияли на местное население, склоняли его к волнениям. Продолжавшиеся (хоть и с меньшим размахом, чем раньше) разбойничьи набеги спускавшихся с гор лезгин и осетин также не добавляли спокойствия. В связи с этим, Закавказье тоже нуждалось в обеспечении военного присутствия. Ермолов начинал выполнение этой задачи с создания сети фортификаций – по его приказу были построены семь главных крепостей и ряд второстепенных, которые могли создаваться и уничтожаться по обстоятельствам. Однако главным достижением Ермолова стало создание системы штаб-квартир, которые представляли собой подобие военных поселений, где солдаты вели оседлый, полуказацкий быт. Штаб-квартиры одновременно решали задачу по обеспечению постоянного военного присутствия, обеспечивали русским войскам надёжный тыл, значительно поднимали боевой дух солдат.

«Пообстроились полковые штаб-квартиры, пообзавелись солдатики разными необходимыми атрибутами оседлой жизни, а все чего-то им недоставало. Скучен и молчалив был народ и оживлялся только во время вражеских нашествий; мало того, госпитали и лазареты были переполнены больными... Думало, думало начальство — как бы пособить горю. Музыка по плацу по три раза в день играла, качелей везде понастроили — нет, не берет! Ходят солдатики скучные, понасупились, есть не едят, пить не пьют, поисхудали страх как. На счастье, нашелся один генерал (Ермолов), большой знаток людей; он и разгадал, чего недостает для солдатушек, и отписал по начальству, что при долговременной, мол, службе на Кавказе, в глуши, в горах да лесах, им необходимы жены. Начальство пособрало в России несколько тысяч вдов с детьми, да молодых девушек (между последними всякие были) — и отправило их морем из Астрахани на Кавказ, а часть переслало и сухим путем на Ставрополь. Так знаете, какую встречу делали? Только что подошли к берегу, где теперь Петровское, как артиллерия из пушек палить стала,— в честь бабы, значит, а солдатики шапки подбрасывали, да «Ура!» кричали. А замуж выходили по жребию, кому какая достанется. Тут уже приказание начальства да Божья планида всем делом заправляли. А чтобы иная попалась другому, да не по сердцу — так нет, что ты! Они, прости Господи, на козах бы переженились, а тут милостивое начальство им настоящих жен дает»

Грузия

На первый взгляд тут не должно было быть никаких проблем: грузины были православным народом, который находился в абсолютно враждебном окружении и на протяжении долгого времени страдал от нападений буквально со всех сторон, в результате чего сам попросился под защиту империи. Но всё оказалось не так просто. Во-первых, на момент вхождения в состав России эти территории уже обладали достаточно развитой государственностью, которую требовалось как-то соотнести с имперским аппаратом управления. Во-вторых, существовала наследственная феодальная аристократия, которая была не в восторге от резкого ограничения своих прав, и которую также надо было инкорпорировать в имперскую элиту. Наконец, церковь в Российской империи со времён Петра I находилась в полном подчинении государству, против чего выступали грузинские церковные иерархи, не желавшие мириться с таким положением. Вишенкой на торте стала острая нехватка толковых чиновников для административной работы. Кавказ считался опасной окраиной, где всё — и климат, и кухня, и обычаи — было незнакомо и враждебно человеку из Центральной России. По этой причине добровольно отправлялись туда на службу очень немногие, и эти немногие делились на два типа: бесталанные горе-чиновники, которым уже не светила вообще никакая карьера, кроме такой; либо чиновники, которые специально ехали подальше от надзорных органов за длинным рублём. Нет, надзорные органы были и на Кавказе, только вот комплектовались они тоже чиновниками из этих двух сортов:

«Въ борьбѣ съ злоупотребленіями могъ быть весьма полезенъ фактическій надзоръ прокуратуры, и мы знаемъ, что для этой цѣли уже въ 1803 г. былъ приставленъ къ верховному грузинскому правительству одинъ прокуроръ, обязанный доносить главнокомандующему и министру юстиціи о всякомъ замѣченномъ злоупотребленш и нарѵшеніи закона со стороны чиновниковъ и присутственныхъ мѣстъ. Но и тутъ насъ постигла самая обидная неудача: всѣ прокуроры оказывались одинъ хуже другого. Плахотинъ связался съ евреями и сталъ торговать крѣпкими напитками, Меллинъ укралъ изъ казначейства 615 червонцевъ, и всѣ они, не обнаруживая никакихъ злоупотребленій, обыкновенно изводили главнокомандующих, представляя имъ о незаконности ихъ же распоряженій, опираясь на букву закона и совершенно игнорируя требованія справедливости и умѣстности»

В сфере правовых отношений царил полный хаос. Чья это земля: казенная, церковная, частная? Чьи это люди: государственные, церковные, помещичьи? Кто этотъ человек: князь, дворянин, гражданин, свободный или крестьянин? При феодальном царском правлении подобных вопросов не возникало: царь отлично знал своих князей и дворян, его сахлтхуцес (должность, отдалённо похожая на премьер-министра) отлично знал, сколько дворян числилось за царем в каждом селении; монастыри, князья и дворяне знали своих крестьян, а если и возникали какие-то недоразумения, то царь самостоятельно разрешал их. После присоединения к империи всё пришло в полный беспорядок: прошло несколько волн эмиграции, сменившиеся иммиграцией, имения конфисковывались, раздаривались за заслуги, захватывались самовольно без всяких оснований, крестьяне перебегали с одних земель на другие, возникло просто фантастическое количество имущественных и земельных споров, рассматривать которые русским властям пришлось бы до конца света. Да и как рассматривать, если с одной стороны местные требуют судить их по грузинскому праву (законам Вахтанга), с другой стороны это территория Российской империи, и на ней действуют российские законы, которые с местными законами и обычаями не сходятся, а во многом им прямо противоречат — но написаны они совсем для других условий и никак не учитывают местную специфику и местный менталитет. Этим бардаком вплоть до А.П. Ермолова никто не желал заниматься.

Первое, что сделал Алексей Петрович — создал комиссию для обмежевания земель, параллельно с этим объявив, что все владельцы обязаны подтвердить своё право либо соответствующими документами, либо свидетельскими показаниями 10 лиц. Это мало помогло навести порядок, поскольку грузины начали притаскивать кипы царских грамот и прочей макулатуры, и в экспедиции суда и расправы к 1827 году (конец наместничества Ермолова) накопилось более четырнадцати тысяч бумаг — в конечном итоге их просто перестали рассматривать, отдельно проверяя права владельца на отчуждаемое имение при всякой сделке. Единственная польза от этой меры состояла в том, что грузин стали приучать к новому порядку приобретения и продажи недвижимости, основанному на обращении в имперские учреждения и нотариальном заверении актов.

Далее Ермолов создал дворянское депутатское собрание, которое должно было разрешить вторую проблему — с грузинскими дворянами, которых, на удивление, оказалось очень много. Озадаченная русская администрация оказалась буквально в положении «куда ни плюнь — в дворянина попадёшь». Естественно, закрались смутные сомнения в правдивости рассказов некоторых личностей об их предках и подлинности предъявляемых ими документов, но разбираться в местных династических хитросплетениях было задачей совершенно непосильной кому-то со стороны. Поэтому Алексей Петрович возложил эту задачу на самих грузин. Дворянское депутатское собрание должно было заняться составлением списков грузинских дворян и князей с занесением их в дворянские родословные книги. Не доверяя в полной мере этой коллегии, Ермолов настоял на том, чтобы её решения проверялись и утверждались в вышестоящей инстанции (к вящему неудовольствию депутатов):

«Ермоловъ постановилъ чтобы опредѣленія депутатскаго собранія объ утвержденіи кого-либо въ дворянскомъ или княжескомъ достоинствѣ представлялись не прямо въ департаментъ герольдіи, а черезъ общее собраніе верховнаго грузинскаго правительства, которое, имѣя въ числѣ своихъ совѣтниковъ нѣсколькихъ грузинскихъ князей, въ большинствѣ случаевъ могло вникнуть въ основательность внесеннаго опредѣленія по существу. Дворяне попробовали было вломиться въ амбицію по поводу такого недовѣрія къ ихъ депутатамъ но Ермоловъ, успокоивъ дворянъ самымъ любезнымъ отвѣтомъ, настоялъ на своемъ и испросилъ высочайшаго утвержденія этой мѣры»

Церковь тоже ждали значительные преобразования. В 1817 году экзархом Грузии был назначен архиепископ Феофилакт. Феофилакт разработал план церковной реформы: намечалось сокращение количества епархий, храмов, монастырей, штата духовных лиц, проведение секуляризации церковного и монастырского имущества, введение богослужения на церковнославянском языке и обложение церквей денежной податью.

Экзарх Феофилакт

Местное духовенство восприняло инициативу прохладно. Особенно сильным было возмущение в Имеретии, где церковь возглавлял митрополит Досифей, «…поступки и действия которого были весьма далеки от кротости и смирения, подобающих его высокому духовному сану». Используя своё влияние, он начал переводить чисто имущественный вопрос совсем в другую плоскость, распространяя слухи, что Россия собирается посягнуть на религиозные основы. Дворянство, находящееся в тесной связи с духовенством (Досифей сам принадлежал к дворянскому роду и состоял в родстве с большинством дворян), поддержало эту версию, собирая под свои знамёна народные массы.

«Под видом поборничества за уничтожение некоторых церквей и защиты духовенства, злонамеренные распускали между народом слухи, что правительство намерено изменить религию и излишних пастырей церкви взять в рекруты. Добровольным соглашением, а иногда и силою, они приводили жителей к присяге, обязывающей каждого к единодушному действию; противящихся стращали разорением домов. Все почти дороги были заняты толпами вооруженных имеретин, которые останавливали проходящие наши команды, заставляли их возвратиться назад или грозили стрелять в них»

Основные силы Кавказского корпуса под командованием Ермолова в это время воевали в Дагестане, так что русская администрация попыталась разрешить дело миром, написав несколько воззваний и обращений к имеретинскому народу. Не помогло — вскоре экзарха Феофилакта и отправленных с ним чиновников пришлось эвакуировать, поскольку им угрожала реальная опасность быть растерзанными толпой. Положение становилось всё более шатким, поэтому Ермолов предписал устранить главных возмутителей спокойствия, выслав из Имеретии мятежного митрополита и его окружение. Вельяминов настаивал, что4 марта 1820 года приказание было исполнено, непокорные церковники были арестованы и без лишнего шума и пыли высланы в Моздок (причём Досифей до места назначения не доехал, скончавшись по дороге). После этого имеретинское дворянство подняло уже открытый мятеж, предводителями которого стали князья, являвшиеся родственниками удалённых митрополитов; восставшие начали убивать проезжавших русских офицеров, нападать на гарнизоны, выбивая их из селений, где те были расквартированы. Подавлять мятеж пришлось генералу Вельяминову, замещавшему Ермолова на линии.

«Пойманных с оружием в руках приказано было вешать так, «чтобы все могли видеть», и без всякого предварительного следствия и суда. Суду могли подлежать только те, на которых падало подозрение, но не было прямых и очевидных доказательств о принадлежности их к толпе инсургентов. Селения, жители которых подняли оружие, главнокомандующий приказал истребить до основания; прощать только тех, которые будут просить помилования и возвратясь отдадут оружие. Всем имеретинам объявлено, что если дадут у себя пристанище бунтовщикам и если, будучи в состоянии схватить их, не представят начальству, то сами подвергаются жестокому наказанию»

Прибегнув к опробованным русским командованием методам устрашения и коллективной ответственности, Вельяминов довольно быстро привёл в чувство местное население . Лишившись поддержки, мятежные кньязья были вынуждены бежать за границу, их имения были конфискованы, а замки уничтожены. Церковная реформа в дальнейшем была доведена до конца под пристальным надзором военного начальства.

Присоединение ханств

Одним из результатов русско-персидской войны стало присоединение к России территорий Северного Азербайджана, на тот момент представленных рядом независимых ханств. Гянджинское, Бакинское и Кубинское ханство были ликвидированы, остальные же сохранились. По трактатам, заключённым с ними, ханства теряли политическую независимость и обязывались уплачивать 8 тысяч рублей ежегодно, но никаких изменений в их внутреннем укладе не произошло. Ханы по-прежнему имели полную власть над имуществом и жизнью подданных. Осуществляли они её в лучших азиатских традициях — деспотично и крайне жестоко.

«Управленіе ханствами было деспотическимъ по принципу и феодальнымъ по своему режиму. Воля хана создавала и разрушала всякое право; всѣ сословія, за исключеніемъ немногихъ могущественныхъ бековъ, сливались передъ его лицомъ въ званіе рабовъ; онъ управлялъ ханствомъ, какъ собственнымъ имѣніемъ, заботясь исключительно о цѣлости его границъ и о преумноженіи своихъ доходовъ»

Помимо этого, некоторые ханства имели давние связи с Персией, и персидские шахи не собирались просто так уступать эти территории, постоянно поддерживая тайные контакты и склоняя их к выходу из российского подданства. А главная загвоздка была в том, что простно взять и вышвырнуть ханов было нельзя — по договорам, заключённым с ними, ханский титул передавался по наследству, и мог быть ликвидирован в двух случаях: смерть бездетного правителя, либо прямая измена России. Впрочем, даже последнее обстоятельство не приводило к потере автономии: в 1806 году шекинский хан Селим изменил России, после чего его владение было занято русскими войсками — но тогдашний командующий Гудович возвёл на престол его племянника, Джафар-Кули хана, сохранив прежний порядок управления.

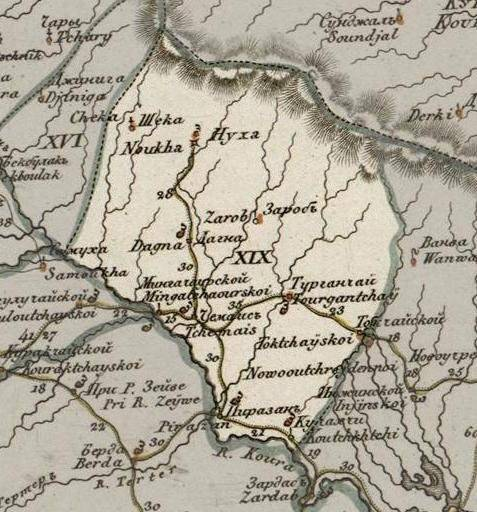

Но Алексей Петрович не собирался терпеть независимых царьков-самодуров. И первым кандидатом на вылет стал именно шекинский хан. После смерти Джафара трон перешёл к его сыну Измаил-хану, который своими выходками доканал даже терпеливых и привычных ко всему подданных:

«Летом 1816 года в деревне Ханабади был убит семилетний мальчик, сын тамошнего муллы; малютке нанесено было несколько ран кинжалом и перерезана шея. Никто не знал, кем было совершено зверское преступление, и лишь несколько женщин сказали, что в этот день через их деревню проехали трое евреев из Карабалдыра. Этого было довольно, чтобы евреев привлекли к ответу. Измаил-хан, явившись сам на судилище, приказал пытать их; несчастных били палками, рвали клещами тело их, выбили им зубы, и потом зубы эти вколачивали им в головы. В беспамятстве и исступлении, терзаемые оговаривали других евреев, которых сейчас же хватали и предавали таким же истязаниям. Еврейские деревни Карабалдыр и Варташены были опустошены, женщины и мальчики изнасилованы»

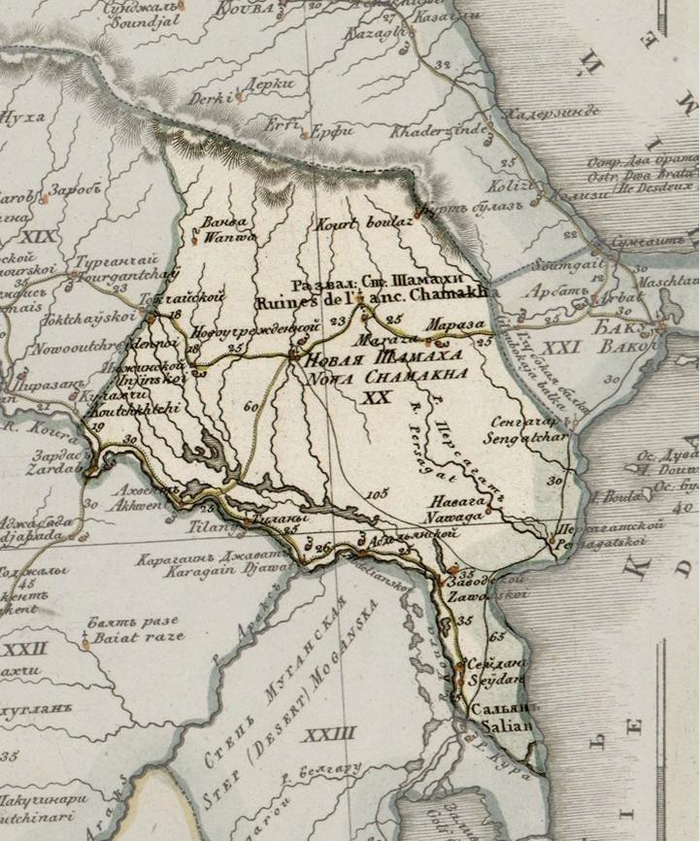

Ханство Шекинское

Ермолов, встретившись очно с Изамил-ханом в декабре 1816 года, высказал тому всё, что он о нём думает, после чего обязал выплатить пострадавшим от беспредела компенсации, а русскому приставу майору Пономарёву поручил установить пристальное наблюдение за ханской властью и впредь подобного не допускать. После этого Измаил заметно приуныл и начал прятаться от русского пристава во дворце, а скуку убивал за бутылкой, вскоре скатившись к состоянию натурального алкоголизма. От алкоголизма он и умер летом 1819 года. Алексей Петрович, не дожидаясь, пока объявятся ещё какие-нибудь родственники с претензиями на престол, ввёл в Шекинское ханство отряд войск и объявил об упразднении его независимости.

Следующим на очереди стало ханство Ширванское. Управлявший им Мустафа-хан поначалу не воспринял Ермолова всерьёз, но в дальнейшем, наблюдая за действиями нового командующего, заподозрил, что долго усидеть не получится. Действия против горцев Дагестана и Чечни, а также упразднение титула шекинского хана окончательно укрепили его во мнении, что пора делать ноги.

Ханство Ширванское

Мустафа договорился с персами и начал понемногу переправлять через реку Кура своё имущество и казну, параллельно с этим отправляя Ермолову письма, в которых расписывал насколько он верен императору, надеясь этим нехитрым трюком усыпить бдительность. Алексей Петрович, будучи уже предупреждённым о намерениях хана, в ответ отправил два батальона пехоты и 800 казаков нанести визит вежливости вернейшему слуге России. Мустафа-хан не стал даже пытаться обороняться: он бежал настолько поспешно, что «…оставил во дворце двух меньших своих дочерей, из которых одну, грудную, нашли раздавленной между разбросанными сундуками и пожитками». Выжившую дочь Ермолов отправил с бывшими ханскими телохранителями вслед за отцом, а жителям Ширванского ханства объявил, что «Мустафа за побег в Персию навсегда лишается ханского достоинства, а Ширванское ханство принимается в Российское управление».

В Карабахском ханстве обстановка была также напряжённая, но там ситуация разрешилась вообще без какого-либо участия Ермолова. Прежний правитель, Ибрагим-хан, принеся присягу на верность России, через некоторое время передумал и позвал персидские войска, чтобы те помогли ему выбить русский гарнизон. Внучатый племянник Ибрагима, Джафар-Кули-ага, настучал на родственника, в результате чего Ибрагима закономерно убили за сопротивление при аресте.

Ханство Карабахское

Джафар-Кули-ага. Ему, кстати, потом разрешили вернуться из ссылки на родину, и он остался известен больше как азербайджанский поэт, нежели как несостоявшийся наследник Карабахского ханства.

Престол унаследовал сын покойного, Мехти-хан, затаивший лютую обиду на Джафара. В 1822 году на Джафара было совершено покушение, в ходе которого он был легко ранен в руку, началось следствие, подозрение пало, естественно, на Мехти — и мнительный хан настолько перепугался, что сам сбежал из своих владений. Впрочем, далее выяснилось, что Джафар инсценировал покушение с целью отстранения своего ненавистного родственника, а потому вместо ханского престола он получил ссылку с семьёй в Симбирск. За неимением иных претендентов титул хана был упразднён и тут.

Оставалось ханство Талышинское, но оно претерпело от персов столько разорений, что и хан, и народ ненавидели Иран лютой ненавистью, поэтому даже не думали об измене.

Так тихо, практически мирно была ликвидирована политическая независимость феодальной верхушки Северного Азербайджана. Ермолов и здесь был верен своему принципу: никакого самоуправления, никаких туземных правителей, за исключением самых лояльных — только прямое управление русскими офицерами и чиновниками. Местное население не особенно горевало по своим ханам. Впрочем, русские приставы, заменившие их, вскоре поддались тем же порокам — сенатская ревизия Кутайсова и Мечникова, проведённая в 1829 году, показала, что приставы совмещали власть административную, судебную и военную, являясь одновременно и судьями, и исполнителями приговоров. На толковое обустройство гражданского управления в Закавказье у Ермолова не было ни ресурсов, ни времени — вплотную этим вопросом займётся только сменивший его на посту И.Ф. Паскевич.

Список литературы и источников

Ермолов А.П. Записки А.П. Ермолова. 1798-1826. 1798-1826 гг. / Сост. В.А. Фёдорова. М., 1991. 463 с.

Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь: Россия в Кавказской войне ХIХ в. СПб., 2000. 462 с.

Потто В.А. Кавказская война: Ермоловское время. Т. 2. Ставрополь, 1994. 685 с.

Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 6. СПб., 1888. 756 с.

Утверждение русского владычества на Кавказе. / Сост. В.Н. Иваненко. Т. 12. Тифлис, 1901. 524 с.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_176506

Автор: Олег Дмитриев.

Личный хештег автора в ВК - #Дмитриев@catx2, а это наш Архив публикаций за май 2020

Администрация Пикабу предложила мотивировать авторов не только добрым словом, но и материально.

Поэтому теперь вы можете поддержать наше творчество рублем через Яндекс-деньги: 4100 1623 736 3870 (прямая ссылка: https://money.yandex.ru/to/410016237363870) или по другим реквизитам, их можно попросить в комментах. Пост с подробностями и список пришедших нам донатов вот тут.

Проконсул Кавказа. Ч. 4

Автор: Олег Дмитриев.

В предыдущих сериях:

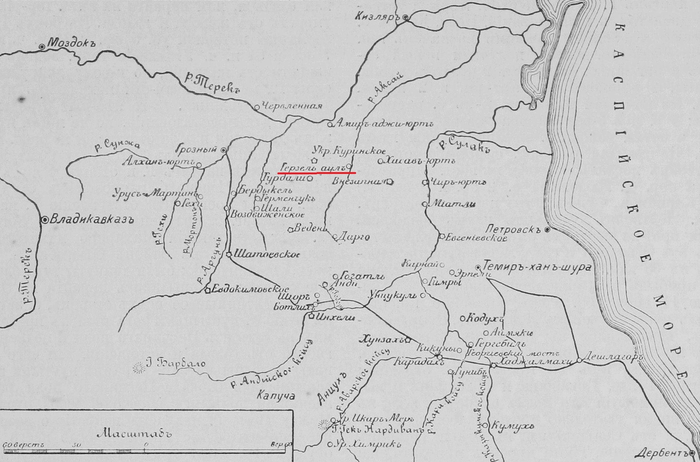

Завершение строительства крепости Внезапной, тяжёлые поражения, нанесённые дагестанским феодалам и вольным обществам, карательные акции против непокорных чеченских аулов — всё это сделало 1819 год переломным в ходе кампании. К 1820 году сопротивление чеченских и дагестанских горцев было в основном подавлено, но внимание Ермолова к Чечне не ослабевало, и, едва расправившись с Дагестаном, он снова сосредоточился на этом крае. На Сунже началось строительство дополнительных крепостей, которые должны были усилить левый фланг Кавказской линии: на линии Грозная – Преградный Стан были построены Усть-Мартанский редут и Злобный Окоп; промежуточным звеном между Внезапной и Грозной стало Герзель-Аульское укрепление; дорогу на Кизляр прикрывал Неотступный Стан; для обеспечения паромной переправы через Терек было построено укрепление Амир-Аджи-Юрт. Продолжалась повсеместная вырубка лесов и обустройство просек.

При этом для реализации поставленных задач русским командованием широко привлекалось местное население, которое принудительно сгонялось для рубки леса и строительных работ; кроме того, на него была возложена обязанность поставлять провиант и скот для пропитания русских рабочих и воинских команд. Чеченцы по мере сил сопротивлялись экспансии, продолжая совершать налёты на строящиеся крепости и команды лесорубов, но военная машина, созданная Ермоловым, реагировала на это моментально и безжалостно. Так, весной 1820 года командующий левым флангом Кавказской линии полковник Греков получил приказ прорубить просеку к аулу Гременчук, считавшемуся неблагонадёжным. Греков двинулся кратчайшим маршрутом — в обход Ханкальского ущелья, к реке Аргун. На переправе через реку стоял небольшой аул Топли (заметим, нет никаких сведений, что жители этого аула участвовали в акциях против русских). Греков решил применить ту же тактику, что при захвате Ханкальского ущелья годом ранее, и тёмной мартовской ночью его отряд подкрался к аулу так тихо, что его прозевали даже чеченские караулы. Казачий полк, двигавшийся в авангарде, ворвался в спящий аул, и ночь моментально превратилась в ад:

«Не теряя пороху, гребенцы кинулись по саклям с кинжалами. Дикие крики, вопль и стоны внезапно огласили безмолвные дотоле окрестности. На помощь к казакам скоро подоспели три роты егерей. Часть жителей была перерезана прежде, чем успела подняться с постелей; другая просила пощады»

После этого Греков, рассудив, что совершенно незачем утомлять своих бойцов рубкой леса — как-никак, война, а они устанут — принимает решение привлечь к этой работе самих чеченцев:

«Греков остановил кровопролитие, собрал старшин окрестных деревень и приказал им немедленно выслать рабочих с топорами для вырубки леса. Курящиеся развалины деревни, смотревшие угрозой и красноречиво говорившие о судьбе, которая постигнет сопротивляющихся, заставили чеченцев повиноваться. Рабочие явились; в вековых чеченских лесах зазвенели чеченские топоры, и каждый удар их по упругим стволам расчищал путь в страну грозным пришельцам. Войска между тем, выдвинувшись вперед, прикрыли рабочих. Отрывочные выстрелы в цепи свидетельствовали, однако, что новый враг стоял перед отрядом, и только пушки, снятые с передков, держали его в почтительном расстоянии. Но топоры звучали от того только быстрее и чаще – чеченцы должны были торопиться окончить работу, чтобы не попасть в перекрест между своими и русскими. Через три дня была готова широкая просека, открывавшая большую поляну, на которой стоял Герменчуг и множество аулов. Но аулы были пусты, и лишь вдали, на задней опушке леса, можно было видеть группы верховых и слышать оттуда нечастые выстрелы. Войска продвинулись вперед, сожгли Герменчуг и потянулись назад в Грозную»

К 1820 году также завершилось и создание системы экономической блокады многих районов Большого Кавказа. Перенос укреплённой линии на Сунжу лишал чеченцев плодородных земель и накидывал им удавку на шею — теперь же Ермолов начал эту удавку планомерно затягивать. Жителям Северо-восточного Кавказа было запрещено торговать где-либо за пределами их областей. Ермолов запретил даже торговые связи между соседними районами Чечни и Дагестана. Главнокомандующий приказывал: «Извольте повсюду брать жителей Белокан под стражу и отгонять скот их»; «<…>тот, кто представит начальству взятого аварца, имеет право пользоваться его товаром или другим имуществом беспрекословно». Это на корню подорвало всю веками складывавшуюся систему торговли. Жители горных областей лишались возможности заниматься жизненно необходимой для них торговлей с населением равнинного Дагестана и соседних областей Кавказа: продавать изделия своей кустарной промышленности (и она приходила в упадок), покупать хлеб и соль (что приводило к голоду). В результате в горах не хватало хлеба, соли и других продуктов первой необходимости. Перед горцами замаячил призрак голодной смерти — но это и было целью Ермолова. В одном из писем он писал: «Я не отступаю от предпринятой мною системы стеснять злодеев всеми способами. Главнейший есть голод, и потому добиваюсь я иметь путь к долинам, где могут они обрабатывать земли и спасать стада свои. <…> Для драки не будет у них довольно сил, следственно и случаи к драке будут редки, а голоду все подвержены, и он поведет к повиновению». В донесении Александру I немного позже Алексей Петрович отметил, что чеченцы, загнанные в горы и лишенные хлеба, «чувствуют в оном недостаток и от ужасного голода претерпевают великие бедствия».

С другой стороны, обвинять Ермолова в проведении геноцида, всё же, некорректно: парадокс его политики заключался в том, что такими жёсткими и кровавыми мерами главнокомандующий пытался добиться установления мира, и, судя по всему, искренне верил в то, что выполнение этой миссии возможно исключительно подобными методами. Даже продолжая последовательно реализовывать программу военно-экономической блокады, Алексей Петрович обещал: те, кто откажется от набегов, будут «пользоваться богатою землёй и всеми выгодами, и русские… не сделают им ни малейшей обиды, обогащая их торговлею и свободным обращением».

Осадная система была близка к завершению. Кольцо русских крепостей вокруг Чечни сжималось, русские войска беспрепятственно передвигались по ней, отвечая карательными походами на малейшее неповиновение. Но, к удивлению русского командования, сопротивление не прекращалось.

Бейбулат Тамиев

Незаурядный горец, возглавивший это сопротивление на первых порах, был уже известен и русским, и чеченцам задолго до описываемых событий. Бейбулат входил в верхушку чеченского общества, но, как и положено в условиях военной демократии, своё высокое место он заслужил личным бесстрашием и искусством в организации набегов.

Бейбулат Таймиев

«Так как у чеченцев нет высших сословий, как у кумыков или кабардинцев, и все они равны между собою, то правом всеобщего уважение пользуются у них только отличнейшие разбойники и воры. Эти люди приобретают скоро народное доверие и, подобно князьям в Кабарде, всегда могут собирать под свое предводительство значительные партии хищников. Таков именно был Бей-Булат, уже самою природою отличенный от других, — среднего роста, плотный, широкоплечий, с резкими, энергическими движениями и с хитрыми, налитыми кровью глазами, которые прятались под тучею густых нависших черных бровей. Родина его была Гельдиген, и там он имел свои хутора, нажитые долговременным разбойным промыслом около русских дорог и станиц. Этот человек постоянно был главною пружиной всех возмущений и убийств в Чечне»

Русское командование, хоть и знало о «подвигах» Таймиева, не оставляло попыток договориться с влиятельным «баяччи» (полевым командиром), надеясь через него контролировать положение в Чечне. Бейбулат предложение принял, и в 1807 году поступил на царскую службу в чине подпоручика — однако, как известно, горцы не особенно считались с жалованными им чинами. Не стал исключением и этот случай: Бейбулат, формально являвшийся царским офицером, спокойно продолжал возглавлять набеги на Кавказскую линию. Любопытно, что даже Ермолов, резко выступавший против практики подкупа горских лидеров, в начале своего наместничества не только оставил Бейбулату чин, но и повысил его до поручика. Это не помогло — Таймиев продолжил разбойничать. Однако настоящая дилемма перед Бейбулатом встала именно в момент максимального усиления осадной системы, то есть в 1821-22 гг. С одной стороны, он мог пойти на союз с Россией, продолжить продвижение по карьерной лестнице и усилить своё положение за счёт помощи со стороны русского командования, которое по-прежнему было не прочь использовать его в качестве проводника своей политики. С другой, население Чечни всё более явно выступало против душившей его военно-экономической блокады, и тот, кто оседлал и возглавил бы это движение, мог получить немыслимую власть. О колебаниях, терзавших Бейбулата, красноречиво говорит следующий эпизод:

«В Грозной он уже повысил тон и заговорил с Грековым об условиях, на которых желает покориться. Греков знал Бей-Булата лучше, нежели Ермолов, видел в нем непримиримого и опасного врага, и потому принял его очень холодно. Тем не менее, исполняя волю главнокомандующего, он выразил готовность выслушать его условия. Бей-Булат потребовал подчинения ему всех вообще чеченцев, с правом налагать на каждого из них денежные штрафы, говоря, что только в таком случае он отвечает за спокойствие Чечни и не позволит ни одному чеченцу разбойничать в русских пределах. Кроме того, он требовал жалованья за все прошедшее время, когда он скрывался. Греков отвечал, что надо сперва заслужить, а потом требовать или ожидать награды; что, впрочем, жалованье ему будет выдано, не прежде однакоже, как он доставит аманатов от покорившихся чеченцев. Они расстались врагами»

Попытка выбить привилегии от российской администрации имела место, но провалилась. В конечном итоге в Бейбулате Таймиеве возобладало честолюбие: перспектива стать самым влиятельным «баяччи» в Чечне оказалась слишком привлекательна.

Начало газавата

С этого момента Бейбулат начал беспрецедентную реорганизацию основы всего горского уклада — набеговой системы. Если раньше основной целью набегов было получение экономической выгоды, и собрать партию можно было не иначе как для захвата богатой добычи, то в изменившихся условиях требовалось ведение военных действий без явного экономического стимула. Чеченцы крайне неохотно собирались для акций, имевших чисто стратегические цели, а вскоре и вовсе начали роптать против новоявленного предводителя. Перед Бейбулатом в полный рост встала старая проблема — отсутствие идеологии, которая бы объединяла и направляла разрозненных горцев на войну против общего врага. Блестящее решение этой проблемы он увидел в Дагестане во время своего визита туда в 1823 году. Именно к тому моменту в дагестанских вольных обществах уже вовсю гулял зарождающийся мюридизм, и Бейбулат, лично познакомившийся с главным проповедником мюридизма Магометом Ярагским, убедился, что это — именно то, чего ему не хватало, и немедленно пригласил того в Чечню.

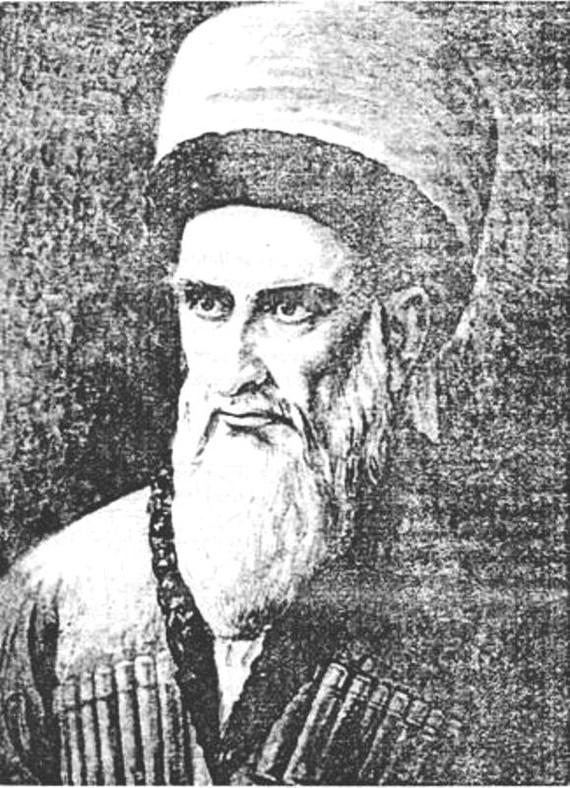

Магомед Ярагский

Нехитрые проповеди мгновенно возымели эффект на публику, не особо искушённую в вопросах исламского богословия. Несмотря на то, что чеченцы с некоторым подозрением относились к шариату, вступавшему в противоречие с обычным правом — адатами — простые и понятные тезисы (о необходимости войны против неверных, о законности военной добычи) находили отклик в их сердцах. Бейбулат использовал свой авторитет для усиления эффекта миссионерской деятельности, распуская слухи, что в ауле Маютурп обосновался не просто мулла, а святой человек. Убедившись в неосведомлённости своих слушателей, Магомет и сам постепенно начал переходить ко всё более фантастичным заявлениям в своих речах. В конце концов, он договорился до того, что объявил поражённой пастве следующее: Аллах послал на землю пророка, который призывает правоверных к войне за независимость. Чеченцы потребовали предъявить пророка во плоти, и Магомету с Бейбулатом пришлось выкручиваться из щекотливого положения: на роль пророка срочно был взят юродивый по имени Авко (Яух) из аула Гременчук.

«Наступила весна 1825 года; приблизился, наконец, и последний срок, в который обещанный народу пророк должен был явиться. К этому времени сам Бей-Булат и Махома, сделав три знамени, вышли из Маюртупа и расположились в лесу, на поляне. Сюда собралось к ним множество парода. Все с напряженным нетерпением ожидали какого-то чуда; но чудо не являлось; не было и имама. Яух, назначенный для этой роли, куда-то пропал, и его не могли нигде разыскать; а чеченцы между тем требовали и чуда, и Имама. В толпе начинался ропот, медлить больше было невозможно. Тогда мулла Махома с редкою находчивостью решился выкинуть отчаянную штуку. Как бы одержимый религиозным экстазом, он долго катался по земле и вдруг заревел необыкновенным голосом: «Правоверные! знайте: имам — это я! Я видел пророка; я слышал голос Аллаха; я послан избавить вас от неверных!»... Как ни были легковерны чеченцы, но неожиданный пассаж этот привел всех в недоумение. Найдись веселый человек и, очень может быть, толпа, разразившись смехом, разошлась бы по домам. Но Бей-Булат не дал установиться неблагоприятному впечатлению. Понимая, что наступила решительная минута, он схватил коран н, бросившись к ногам Махомы, воскликнул громовым голосом. «Народ! Я, Бей-Булат, свидетельствую Богом живым, что видел собственными глазами ангела, сходящего с неба в огненном образе, когда святой муж молился в мечети!» Приверженцы Бей-Булата поддержали его громкими криками. Народ, сбитый с толку, быстро перешел к вере в новоявленного имама и требовал чуда. Но Махома спокойно сказал им: «За ваши грехи, время чудес еще не пришло. Вы увидите много чудес, но не всем из вас будет дано понять, что это чудеса, явленные небом»'. Народ остался доволен и таким объяснением. Очевидно, струны были туго натянуты, и удары умелою рукою могли уже вызвать какие угодно звуки. И вот, по всем аулам Чечни пронеслась молва, что имам уже явился, что он летает на бурке, совещается с Пророком и творит чудеса. Никто однако не мог в ту пору сказать, кто именно этот имам, творящий чудеса и поселявший в народе такие надежды на помощь свыше; даже и теперь чеченцы не знают хорошенько, кто из двух, — Махома или Яух, — был настоящим пророком»

Греков (к тому моменту уже произведённый в чин генерал-майора), будучи прекрасно осведомлён о происходящем, относился к этому совершенно равнодушно, в рапортах командованию сообщая, что из этой «комедии» ровным счётом ничего не выйдет, а чеченцы вскоре разочаруются в своём «пророке». Это была ошибка: религиозная пропаганда скликала под знамёна Бейбулата всё новые силы, и к 1825 году численность ополчения достигла двух тысяч; это является скромным, если вспомнить обычную численность горских ополчений, воевавших против русских, однако у этого войска было то, чего не было у предыдущих — новая идеология, сплавляющая его в единое целое.

Дело принимало серьёзный оборот, и Греков, наконец, решил предпринять какие-то действия. Чеченцы под предводительством Бейбулата и Магомета к тому моменту заняли аул Атаги прямо за Ханкальским ущельем, и Греков лично отправился за их пророком. Но когда русский отряд преодолел ущелье он был встречен только депутациями из окрестных аулов, выражавших полнейшую преданность русскому командованию и клятвенно заверявших, что они никогда не последуют за мятежниками. Бейбулат был отнюдь не дурак и понимал, что столкновение с регулярной армией закончится для его ополчения печально, поэтому попросил Магомета обратиться к собравшимся и объявить им, что время для битв пока не пришло. С другой стороны, основные военные силы Кавказского корпуса в тот момент находились на правом фланге линии в связи с кабардинским мятежом и сопутствующими событиями, поэтому, предприняв движение в Чечню, генерал оставил Грозную практически без гарнизона. Имея в виду это обстоятельство, он удовлетворился произведённым эффектом и повернул обратно; сторонники Бейбулата тут же провозгласили это очередным чудом, поскольку русские были обращены в бегство без единого выстрела, одним лишь словом пророка. Греков понял свою ошибку слишком поздно, когда к мятежу стали массово примыкать качкалыковские чеченцы и кумыки. Чечня в одночасье была охвачена пожаром, который грозил вот-вот перекинуться на Дагестан. Вскоре мятежники взяли крепости Злобный окоп и Преградный стан, после чего осадили небольшую крепость Герзель-аул, охранявшую пути сообщения между двумя главными крепостями на левом фланге — Грозной и Внезапной. Возникла реальная угроза краха всей осадной системы.

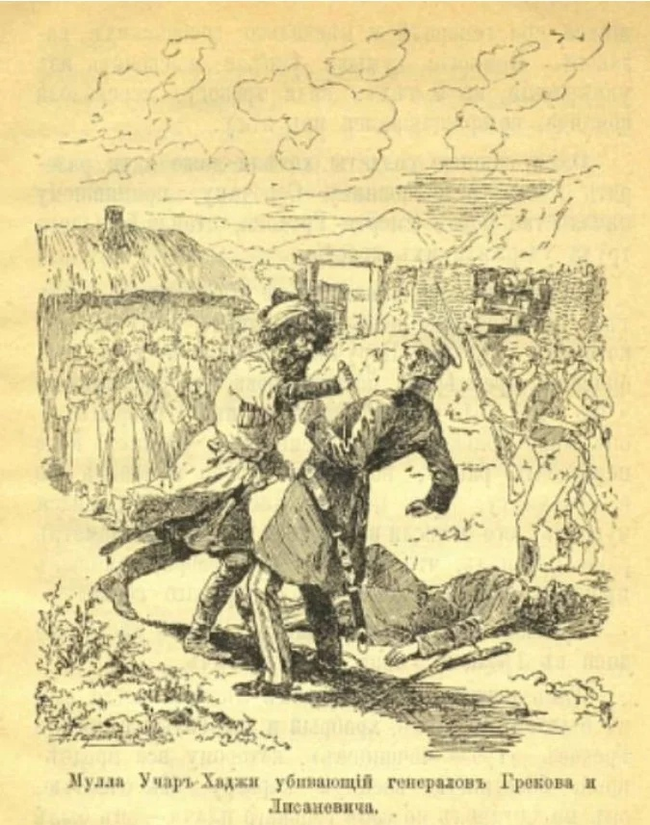

Гибель Грекова и Лисаневича

В связи со сложившимся положением Греков начал требовать подкреплений, и, несмотря на тяжёлое положение правого фланга, его пришлось ослабить — настолько отчаянной становилась ситуация. На помощь поспешили два батальона Ширванского пехотного полка, а вместе с ними прибыл командующий военными силами Кавказской линии генерал-лейтенант Д.Т. Лисаневич. Гарнизон Герзель-аула тем временем находился уже на грани гибели, главным образом из-за того, что осаждавшие отрезали его от воды.

«Ночью 11 июля имам благословил нападение. Распущен был слух, что русские пули и ядра не будут вредить чеченцам, и — чеченцы ринулись потоком. В крепости их ждали; с валов ее грянул пушечный залп, — и пророчество имама едва не сбылось с буквальною точностию, потому что рассохшиеся от сильной жары лафеты гарнизонных пушек не выдержали залпа и разлетелись, — пушки попадали на землю. Гарнизон, состоявший всего из 400 егерей, под командою храброго маиора Пантелеева, не потерял однако присутствие духа, и первое бешеное нападение чеченцев было отражено штыками. <…> Неприятель, между тем, отрезав гарнизон от воды, прикрылся окопами, в виде траншей, и повел осаду. Наделав огромных тур-маптелетов, чеченцы подкатывали их на колесах туземных арб под самую крепость и, укрываясь за ними, день и ночь вели перестрелку. Одни толпы чеченцев, уходя на отдых, сменялись другими, а гарнизон все время оставался без смены и без отдыха. Люди не только не имели времени заснуть, но даже сварить себе пищу, и изнемогали»

Греков и Лисаневич, прекрасно представляя себе положение осаждённых, приняли решение не дожидаться подхода основных сил, а деблокировать крепость с теми силами, которые были в наличии. В наличии имелось немногое: 3 роты пехотинцев при 6 орудиях и 400 казаков. С этим отрядом генералам предстояло разбить войско мятежников, которое, по приблизительным подсчётам, насчитывало около шести тысяч. Впрочем, внезапное появление подмоги само по себе расстроило порядок среди осаждавших: чеченцы пришли в замешательство и начали разбегаться; небольшая горстка храбрецов попыталась оказать сопротивление, однако была рассеяна. Осада была снята, мятежники потерпели полное поражение, генералы триумфаторами въехали в крепость — казалось, положение спасено.

Но тут Лисаневич начал чудить.

Начал он с того, что потребовал немедленно выдать всех причастных к бунту. Горцы подчинились, и на следующий день в Герзель-аул было доставлено 318 кумыков. При этом у них не было отобрано оружие (Лисаневич всегда любил бравировать этим перед горцами, показывая, что он их не боится), часть гарнизона была отправлена на выполнение хозяйственных работ, из-за чего численность русских солдат стала даже меньше (!) численности гостей, наконец, даже оставшийся в крепости гарнизон не был поднят по тревоге и пережидал летний зной забившись по углам. Подойдя к кумыкам, Лисаневич принялся честить их всеми обидными татарскими словами. которые знал; закончив с этим увлекательным и, несомненно, приятным занятием, генерал принялся по списку вызывать виновных. Когда очередь дошла до муллы Учар-Хаджи, тот, очевидно, вследствие категорического несогласия с приговором, подскочил к Лисаневичу и ударил его кинжалом в грудь.

Подбежавший ему на помощь Греков также получил два колющих удара и был убит наполвал, Лисаневич же был ещё жив и успел крикнуть «коли!». Разъярённые солдаты заперли ворота и внутри укрепления началась кровавая резня, в ходе которой все кумыки были перебиты.

Левый фланг Кавказской линии всего за несколько минут потерял двух командующих высшего звена — бунт, который ещё недавно казался подавленным, заполыхал с новой силой. Впрочем, произошедшее с Лисаневичем являлось только поводом, но никак не основной причиной для продолжения восстания. Причины же начала мощного, консолидированного движения против русских кроются в самом характере осадной системы, созданной Ермоловым. И, хотя Ермолов снова потушит пожар Чечни, утопив её в реках крови, а сам Бейбулат вскоре отшатнётся от всё более радикализирующегося религиозного движения — мюридизм уже пустил корни и достаточно окреп, чтобы поднимать на войну всё новых и новых последователей.

Список литературы и источников

Ермолов А.П. Записки А.П. Ермолова. 1798-1826. 1798-1826 гг. /Сост. В.А. Фёдорова. М., 1991. 463 с.

Блиев М.М., Дегоев В.В. Кавказская война. М., 1994. 592 с.

Гапуров, Ш.А. Дагестан в кавказской политике России в первой четверти XIX века / Ш.А. Гапуров, Д.Б. Абдурахманов, А.М. Израйилов. Нальчик, 2008. 482 с.

Гордин Я.А. Кавказ: земля и кровь: Россия в Кавказской войне ХIХ в. СПб., 2000. 462 с.

Потто В.А. Кавказская война: Ермоловское время. Т. 2. Ставрополь, 1994. 685 с.

Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 6. СПб., 1888. 756 с.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_173802

Автор: Олег Дмитриев.

Личный хештег автора в ВК - #Дмитриев@catx2, а это наш Архив публикаций за май 2020

Администрация Пикабу предложила мотивировать авторов не только добрым словом, но и материально.

Поэтому теперь вы можете поддержать наше творчество рублем через Яндекс-деньги: 4100 1623 736 3870 (прямая ссылка: https://money.yandex.ru/to/410016237363870) или по другим реквизитам, их можно попросить в комментах. Пост с подробностями и список пришедших нам донатов вот тут.