Двухпенсовые верёвочные постели в Англии

Натолкнулся на статью Ответ на пост «А как вы жили в Советском Союзе?»

Автор статьи @puz0 процитировал Оруэлла:

«Двухпенсовый подвес». Ночевка классом чуть повыше уличной. В двухпенсовом подвесе клиентов сажают на длинную лавку, натянув перед ними канат, который удерживает спящих, как поперечная жердь клонящейся трухлявой изгороди. В пять утра человек, насмешливо называемый камердинером, канат снимает. Сам я в подвесах не бывал, но Чумарь ночевал там часто и на вопрос, можно ли вообще спать в подобном положении, ответил, что не так худо, как слабаки про то трезвонят, – лучше уж, чем на голом полу.

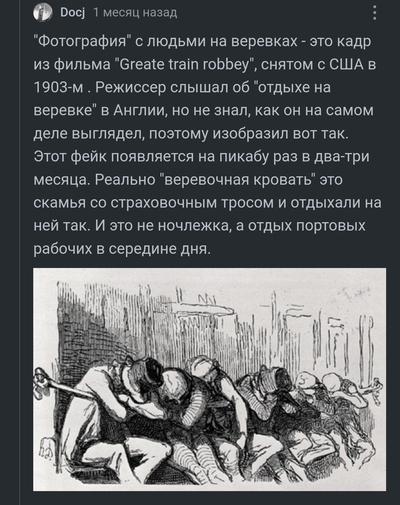

Ему возражает @alexyum #comment_326262292 :

Это кадр из фильма 1978 года, в реальности такого не было. Миф пошел оруэлла, а тот наслушался басен знакомого пьянчуги и приукрасил. Причем сам он в глаза эти приюты не видел, их разделало более 100 лет. Так же нет ни одного пруфа до Оруэлла, ни фото, ни нарисовки в книге, ни описания, ничего. А было примерно так

Дальше в комментариях @puz0 с @alexyum поспорили насчет голословности заявлений друг друга, и это довольно забавно. Такое ощущение, что ни тот, ни другой не читали текст, который сами написали. Потому что описание Оруэлла из статьи @puz0 как раз прекрасно иллюстрируется картинкой, приведённой @alexyum, а фотографией (или кадром из фильма) - нет.

А у меня есть такое подозрение. Как раз двухпенсовая веревочная кровать описана в британской классике 1830-х годов:

- Сэм, что это за двухпенсовая веревка? - осведомился мистер Пикник.

- Двухпенсовая веревка, сэр, - ответил мистер Уэллер, - это попросту дешевая ночлежка, по два пенса за койку.

- Почему же постель называется - веревкой? - спросил мистер Пиквик.

- Да благословит бог вашу невинность, сэр, не в этом дело, - ответил Сэм. - Когда леди и джентльмены, которые содержат этот отель, только начинали дело. они делали постели на полу, но это, знаете ли, невыгодно, потому что ночлежники валялись полдня, вместо того чтобы скромно выспаться на два пенса. Ну, а теперь хозяева протягивают во всю длину комнаты две веревки, футов шесть одна от другой и фута три от пола, а постели делаются из полотнищ грубой материи, натянутых на веревки

- Вот как! - сказал мистер Пиквик. - Именно так! - подтвердил мистер Уэллер. - Выдумка отменная. Утром в шесть часов веревки с одного конца отвязывают, и ночлежники валятся все на пол. Ну, значит, сразу просыпаются, очень спокойно встают и убираются!

Перевод верен, в оригинале:

So now they has two ropes, ‘bout six foot apart, and three from the floor, which goes right down the room; and the beds are made of slips of coarse sacking, stretched across ‘em.’

Может быть, конечно, за сто лет между Диккенсом и Оруэллом, сохранив цену в два пенса, владельцы ночлежек повысили плотность, вовсе избавившись от кроватей.

Тут еще два непонятных момента. Почему-то везде этот тиражируемый фрагмент из Оруэлла приплетается к викторианской эпохе. Хотя если Оруэлл не соврал, дело было около 1930 года, а если это перепевы Диккенса, то под конец георгианской эпохи.

И второе. В 1949 году тот же Оруэлл опубликовал "1984", где прямо ничего не говорится, но вопросы, задаваемые героем самому себе, намекают на то, что спаньё сидя на лавке, опираясь на веревку, нормой всё же в 1930 году не было:

Он вынул из стола школьный учебник истории, одолженный у миссис Парсонс, и стал переписывать в дневник.

В прежнее время, до славной Революции, Лондон не был тем прекрасным городом, каким мы его знаем сегодня. Это был темный, грязный, мрачный город, и там почти все жили впроголодь, а сотни и тысячи бедняков ходили разутыми и не имели крыши над головой. Детям, твоим сверстникам, приходилось работать двенадцать часов в день на жестоких хозяев; если они работали медленно, их пороли кнутом, а питались они черствыми корками и водой. Но среди этой ужасной нищеты стояли большие красивые дома богачей, которым прислуживали иногда до тридцати слуг. Богачи назывались капиталистами. Это были толстые уродливые люди со злыми лицами — наподобие того, что изображен на следующей странице. Как видишь, на нем длинный черный пиджак, который назывался фраком, и странная шелковая шляпа в форме печной трубы — так называемый цилиндр. Это была форменная одежда капиталистов, и больше никто не смел ее носить. Капиталистам принадлежало все на свете, а остальные люди были их рабами. Им принадлежали вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Того, кто их ослушался, бросали в тюрьму или же выгоняли с работы, чтобы уморить голодом. Когда простой человек разговаривал с капиталистом, он должен был пресмыкаться, кланяться, снимать шапку и называть его «сэр». Самый главный капиталист именовался королем и…

Он знал этот список назубок. Будут епископы с батистовыми рукавами, судьи в мантиях, отороченных горностаем, позорный столб, колодки, топчак, девятихвостая плеть, банкет у лорд-мэра, обычай целовать туфлю у папы. Было еще так называемое право первой ночи, но в детском учебнике оно, наверно, не упомянуто. По этому закону капиталист имел право спать с любой работницей своей фабрики.

Как узнать, сколько тут лжи? Может быть, и вправду средний человек живет сейчас лучше, чем до революции. Единственное свидетельство против — безмолвный протест у тебя в потрохах, инстинктивное ощущение, что условия твоей жизни невыносимы, что некогда они наверное были другими. Ему пришло в голову, что самое характерное в нынешней жизни — не жестокость ее и не шаткость, а просто убожество, тусклость, апатия. Оглянешься вокруг — и не увидишь ничего похожего ни на ложь, льющуюся из телекранов, ни на те идеалы, к которым стремятся партия. Даже у партийца большая часть жизни проходит вне политики: корпишь на нудной службе, бьешься за место в вагоне метро, штопаешь дырявый носок, клянчишь сахариновую таблетку, заканчиваешь окурок. Партийный идеал — это нечто исполинское, грозное, сверкающее: мир стали и бетона, чудовищных машин и жуткого оружия, страна воинов и фанатиков, которые шагают в едином строю, думают одну мысль, кричат один лозунг, неустанно трудятся, сражаются, торжествуют, карают — триста миллионов человек — и все на одно лицо. В жизни же — города-трущобы, где снуют несытые люди в худых башмаках, ветхие дома девятнадцатого века, где всегда пахнет капустой и нужником. Перед ним возникло видение Лондона — громадный город развалин, город миллиона мусорных ящиков, — и на него наложился образ миссис Парсонс, женщины с морщинистым лицом и жидкими волосами, безнадежно ковыряющей засоренную канализационную трубу.