Бумага, лён, латунь… Патроны Шарпса

Кристиан Шарпс известен не только своей винтовкой с клиновым затвором но и оригинальными патронами

Путь от бумажной до металлической гильзы был длинным и непростым, с немалым числом попыток применения самых разных материалов. Кристиан Шарпс, конструктор винтовки Шарпса, также занимался этой темой и одним из первых применил сгорающую гильзу из нитрированного льна.

Автор - Манфред Розенбергер (Dr. Manfred Rosenberger). Материал опубликован в журнале «КАЛАШНИКОВ»

Оружейный мастер Кристиан Шарпс (Christian Sharps) из Филадельфии, штат Пенсильвания известен своей чрезвычайно точно стреляющей винтовкой с клиновым затвором (Boxlock Rifle) модели 1859 г. Во время гражданской войны винтовки Шарпса применяли как США (северяне), так и Конфедеративные Штаты Америки (южане).

Это оружие получило известность, прежде всего, благодаря снайперам полка бригадного генерала армии США Хайрама Бердана (Hiram Berdan). Применявшееся тогда понятие Berdan’s Sharps-Shooters (стрелки полка Бердана с винтовками Шарпса) в немецком языке со временем трансформировалось в Scharfschuetzen (снайперы).

Berdan's Sharps-Shooters с винтовкой Шарпса. Снимок 1862 года, опубликованный в одной из калифорнийских газет

Однако Кристиан Шарпс, будучи по натуре человеком многогранно талантливым в области оружейной техники, отнюдь не ограничился только разработкой упомянутой винтовки с клиновым затвором...

Бумажные патроны

Первые винтовки ударно-капсюльного воспламенения Шарпса работали с бумажными патронами его собственной конструкции.

В противоположность обычным патронам такого рода этот вид, называемый Sharps Paper, не был оснащён отверстием в дне для воспламенения порохового заряда. Более того, патрон имел такую длину, что его задний конец с закрытым дном после заряжания на несколько миллиметров выступал из патронника. При повороте спусковой скобы вверх поднимался и клиновой затвор, острая передняя грань которого срезала дно гильзы и струя пламени при воспламенении капсюля могла сразу поджечь сравнительно большую часть порохового заряда. К тому же закрытое дно предотвращало высыпание пороха наружу при транспортировке. В общем и целом, всё хорошо.

Патрон Sharps Paper, производившийся всего два года в следующей гамме калибров: .36 (9 мм), .44 (11 мм), .52 (13,2 мм) и .56 (14,2 мм).

Патрон Sharps Paper был обременён характерными для бумажных патронов недостатками: чувствительность к влаге, недостаточная способность к обтюрации пороховых газов и высокая опасность повреждения при транспортировке или падении. К тому же несгоревшие остатки бумажной гильзы наносили вред безопасности стрелка, а также вероятности попадания. Чистка, требуемая уже после нескольких выстрелов, часто становилась причиной опасных ситуаций в бою.

Льняные патроны

Кристиан Шарпс считал, что с существующими бумажными патронами сложилась нетерпимая ситуация. Чтобы выйти из неё, он активно пробовал другие конструкции и материалы, дойдя до патронной гильзы из нитрированного льна с дном, закрытым нитрированным картоном.

Из-за отсутствия станочного оборудования для прессования или вытяжки металлических гильз, льняная ткань была альтернативным материалом, применяемым и другими конструкторами, оказавшимся по сравнению с неудобной в обращении бумагой гораздо менее чувствительным к грубому обращению.

Патроны Шарпса в сгораемой гильзе из нитрированного льна, сохранившиеся до наших дней. Дно гильзы изготовлено из нитрированного картона

Самое главное — при выстреле она исчезала фактически без остатка. В этом отношении нитрование действовало, как очень сильный усилитель воспламенения. Несмотря на нитрированный материал, в этом патроне, общеизвестном как Sharps Linen, применён тот же принцип конструкции, как и у его предшественника. Понятно, что как северяне, так и южане быстро адаптировались к «льняному» патрону.

Патрон Sharps Linen производился примерно с 1859 до 1863 гг. на заводе Sharps Rifle Co. в Хартфорде, штат Коннектикут в следующих калибрах: .44, .52 и .56.

Каждая герметично запечатанная упаковка содержала десять патронов и двенадцать ударных капсюлей.

Металлические патроны

Металлические гильзы патронов стали брать верх значительно позднее начала гражданской войны и Шарпс производил множество таких боеприпасов кольцевого воспламенения, как и патроны центрального боя. Тогда возник также необычный и исключительно редкий вид патрона для однозарядного пистолета Шарпса с ударно-капсюльным замком — Mule-Ear (в примерном переводе — ухо мула).

Заклинивание гильзы в патроннике — обычное явление на раннем этапе развития патронов с металлическими гильзами — оказывалось очень обременительным так как часто стреляную гильзу удавалось извлечь или выбить из патронника только при помощи инструмента. Кроме того, возможность повторного снаряжения требовала наличия неповреждённой гильзы.

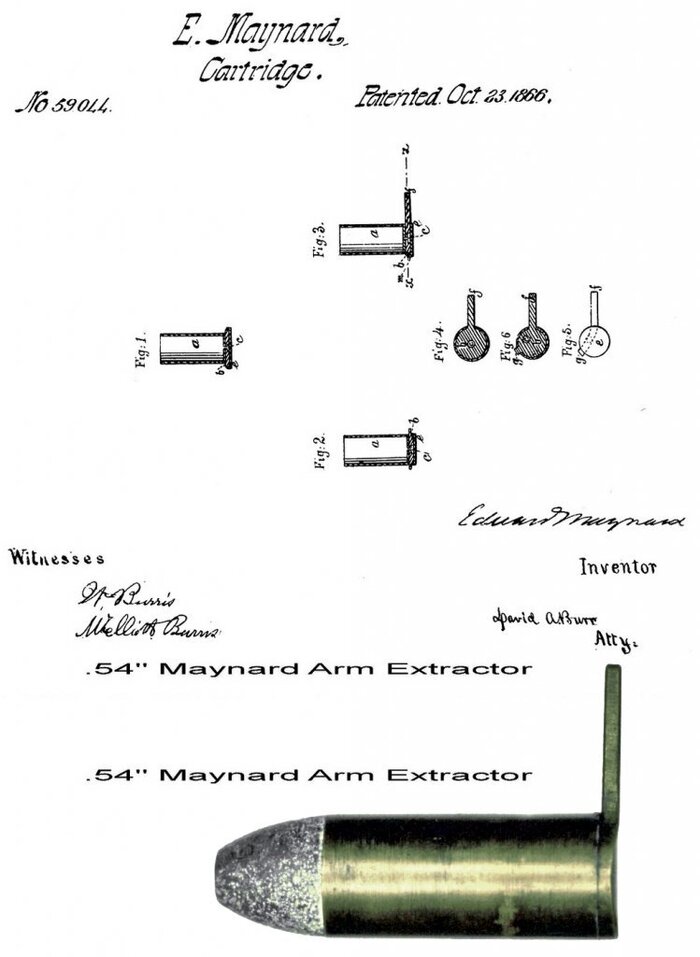

Решению этой проблемы посвятили себя различные изобретатели, например, Эдвард Мэйнард (Edward Maynard). Он предложил гильзу для ударно-капсюльного оружия, названную Arm Extractor, которая отличалась сравнительно длинным рычагом на донце. Подобные решения имел и Кристиан Шарпс. Гильза его патрона Mule-Ear калибра .36 для ударно-капсюльного оружия имела припаянное донце. Патрон, внешне отличающийся отогнутым язычком в форме уха.

Уже вскоре после гражданской войны Шарпс вышел на рынок с различными крупными калибрами, то есть с поразительным количеством «современных» патронов центрального боя популярных калибров от .40 (10,2 мм) до .52 (13,2 мм) для армейского оружия, охоты и спорта.

Например, можно упомянуть патрон .45-70-400 с цилиндрической гильзой длиной 2,1 дюйма (53 мм). В этом отношении они дублировались патроном .45-70 Government.

По неизвестным причинам для патрона .45-75-400 потребовалась несколько более длинная гильза, но в остальном невозможно найти никаких отличий.

Патрон .45-90-485 имеет цилиндрическую гильзу длиной 2 1/4 дюйма (57,2 мм), тогда как патрон .45-90-550 со своей сравнительно длинной гильзой (2 7/8 дюйма = 73 мм) обладает значительно более высоким энергетическим потенциалом и, скорее всего, предназначен для стрельбы на большие дистанции.

Таким образом патроны Шарпса предоставляют собой характерный пример в истории боеприпасов стрелкового оружия, позволяющий изучить пути его развития: от воспламенения ударно-капсюльным замком с капсюлем, расположенным отдельно от патрона, через принцип кольцевого воспламенения и вплоть до современного полностью интегрированного с гильзой капсюля центрального боя Бердана, от простых патронных гильз из бумаги до поныне применяемых «тянутых» металлических гильз.

Инновация из прошлого. Патроны Federal с бумажным пыжом-контейнером

Компания Federal Ammunition начала выпуск дробовых патронов с бумажным пыжом-концентратором

Трудно сказать, что подвигло инженеров фирмы Federal на отказ от полиэтиленовых пыжей-контейнеров в новых дробовых патронах 12 калибра.

Элементы системы Paper Wad фирмы Federal Ammunition изготавливаются из вторичного сырья (макулатуры)

Материал опубликован в журнале «КАЛАШНИКОВ»

Возможно, это всего лишь запоздалая реакция на пламенные речи повзровслевшей Греты Тунберг. Однако, не исключено, что на такое своеобразное возвращение к корням американцев подтолкнули растущие цены на нефть, из которой получают этилен для полиэтилена, который, в свою очередь, идёт на изготовление современных пыжей-контейнеров.

Federal Ammunition выпускает широкую гамму полиэтиленовых пыжей-концентраторов, который в прошлом веке пришли на смену бумажным комплектующим

А новый сборный пыж-контейнер Federal Ammunition изготавливается из вторичной целлюлозы, что позволяет получить комплектующие для патронов по весьма низкой цене.

Конструктивно система представляет собой пыж-амортизатор и картонную трубку-концентратор. Глубина двух диаметрально расположенных прорезей на ней определяет характер формирования дробового снопа на траектории.

Примерно так (+бумажная или металлическая гильза) выглядели патроны самостоятельного снаряжения у продвинутых охотников второй половины ХХ века ровно до тех пор, пока дешёвые заводские патроны с полиэтиленовыми пыжами-контейнерами не вытеснили их ценой и разнообразием. И вот, как говорится, никогда такого не было, и опять...

Разработчики системы Paper Wad из Federal Ammunition заявляют, что «...разработанная нами система бумажных пыжей доказала свою эффективность с точки зрения формирования осыпи...», тактично забыв рекламные лозунги из собственного недалёкого прошлого о превосходстве «полиэтилена» над «бумагой».

Наверное, было бы логичнее систему бумажных пыжей скомбинировать с папковой (бумажной) гильзой в серии патронов «Ретро», а не морочить голову неофитам псевдо-новизной.

Финский «магнум». Патрон .338 Lapua Magnum

Если бы финны в 80-е годы прошлого века не проявили характер, калибр .338 Lapua Magnum (8,6х70) мог затеряться в числе прочих экспериментов со снайперскими «магнумами»…

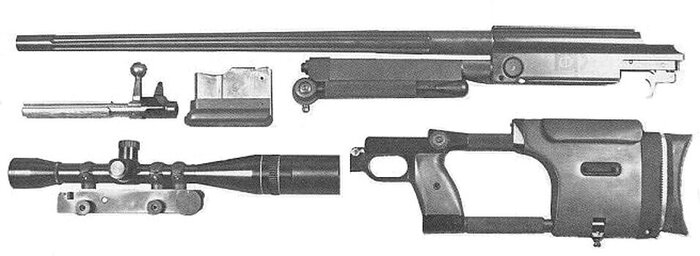

Для начала 80-х годов ХХ века концепция винтовки RAI 300, разработанной фирмой Research Armament Industries в комплексе с патроном .338-416, была весьма необычно. При этом 40 лет назад винтовка обеспечивала кучность стрельбы до 0,5 МОА

Автор - Ханс Й. Хайгель (Hans J. Heigel). Материал опубликован в журнале «КАЛАШНИКОВ»

Новый патрон должен был обеспечивать поражение целей на дистанциях порядка 1000 м и перекрывать нишу между калибрами .300 Winchester Magnum и .50 BMG. Предполагалось, что пуля весом 250 гран (16,2 г) для нового патрона должна была обладать скоростью не менее 900 м/с.

В качестве подходящей исходной гильзы для нового патрона остановились на гильзе .416 Rigby. Скоро был определён и калибр — .338 (8,59 мм). Специализировавшаяся на редких гильзах фирма BELL выпускала тогда базовую гильзу .416, дульце которой формовалось под пулю диаметром .338 (8,59 мм). Так возник патрон .338-416, но скоро стало понятно, что исходная гильза плохо держит давление в требуемых вариантах снаряжения.

В 1984 г. американцы обратились к финской компании Lapua с предложением о доработке данного патрона. Работа завершилась в 1985 г. проведением испытаний американскими военными, по результатам которых винтовку RAI 300 под патрон .338-416 отклонили, продолжив работы по комплексу калибра .50 BMG.

На этом этапе фирма Lapua осталась один на один со своим новым патроном и должна была принять непростое решение о его будущем. В итоге финны доработали боеприпас и в 1987 г. представили патрон, ставший всемирно известным под названием .338 Lapua Magnum.

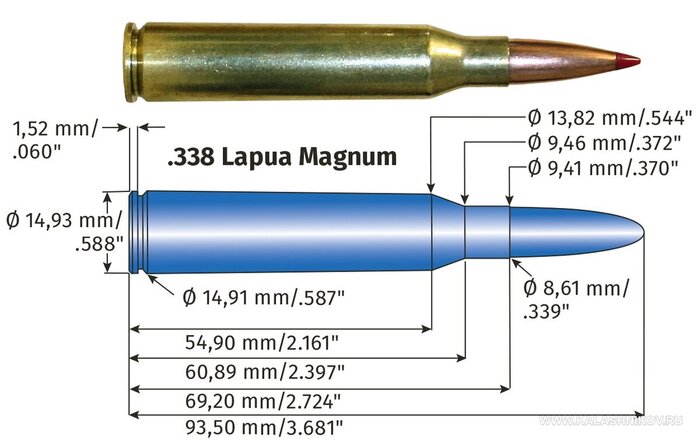

В окончательном варианте.338 Lapua Magnum получил укороченную на 2 мм от первоначальной длины гильзу, толщина которой была подобрана с учётом высокого давления пороховых газов. Параллельно с гильзой Lapua разработала подходящую для патрона пулю Lock Base массой 250 гран (16,2 г).

Первыми серийными винтовками под патрон .338 Lapua Magnum (8,6×70), стали представленные в начале 90-х годов XX века винтовка британской фирмы Accuracy International AWSM и финская Sako TRG 41/42, которые долгое время доминировали в своём классе.

Уже в XXI в. на рынок хлынула волна самых разных снайперских винтовок калибра .338 Lapua Magnum, которые быстро заполнили арсеналы армейских и полицейских спецподразделений и стали доступны гражданским стрелкам.

В момент своего появления .338 Lapua Magnum существенно превосходил по баллистическим характеристикам своих условных конкурентов — патроны .338 Winchester Magnum и .340 Weatherby Magnum, появившихся в 1958 и 1962 гг. соответственно. С новинкой мог тягаться лишь разработанный в 1978 г. Артуром Элпином калибр .338 A-Square.

Голландские снайперы тренируются с винтовками AI AWSM калибра .338 Lapua Magnum на полигоне в Неваде (США) перед отправкой в Афганистан (2009 г.)

С выпуском .338-378 Weatherby Magnum (1999 г.) и .338 Remington Ultra Magnum (2002 г.) крупные американские производители смогли что-то противопоставить .338 Lapua Magnum в этой группе калибров, но всерьёз потеснить финский калибр с американскими корнями на международном рынке им не удалось.

В настоящее время патроны калибра .338 Lapua Magnum изготавливают десятки фирм, но боеприпасы «материнской» компании Lapua остаются одними из лучших

Ситуация начала меняться только с выходом в свет в 2009 г. ещё одного скандинавского «магнума» — патрона .338 Norma Magnum шведской фирмы Norma, о котором мы рассказываем в статье «Шведский магнум».

Шведский «магнум». Патрон .338 Norma Magnum

Патрон .338 Norma Magnum изначально создавался как альтернатива .338 Lapua Magnum

Известно, что геометрия гильзы играет важную роль для достижения максимальной кучности стрельбы и её форма во многом определяет возможные характеристики различных боеприпасов, используемых в стрелковом оружии.

Автор - Ханс Й. Хайгель (Hans J. Heigel). Материал опубликован в журнале «КАЛАШНИКОВ»

Например, при одинаковом объёме в более короткой гильзе большего диаметра пороховой заряд быстрее и равномернее воспламеняется капсюлем, обеспечивая лучшие внутрибаллистические характеристики. Однако при переносе пропорций патронов 6 mm PPC или 6 mm Norma BR на дальнобойный патрон большего калибра диаметр гильзы увеличивается настолько, что габариты ствольной коробки становятся неприемлемыми.

Так что когда в 2000-х американский стрелок-высокоточник Джим Слоэн взялся за создание конкурента патрону .338 Lapua Magnum, он осознавал всю сложность задачи.

Слоэн задумал 8,6-мм патрон с характеристиками .338 Lapua Magnum, но в более короткой гильзе. Кроме того, новый калибр должен был обеспечить оптимальную посадку появившихся тогда пуль HPBT массой 300 гран. В итоге разработанный им спортивный патрон заинтересовал шведскую фирму Norma, которая приобрела права на него и в 2010 году сертифицировала новый калибр под названием .338 Norma Magnum.

Для патрона .338 Norma Magnum принят диаметр донца как и у .338 Lapua Magnum (14,93 мм), а длина гильзы уменьшена на 5,9 мм (до 63,30 мм). Кроме того, конусность корпуса гильзы у патрона .338 Norma Magnum минимальна, а скату придана чуть большая крутизна. В результате объём гильзы получился примерно на 7% меньше, чем у финского патрона.

Длина патрона у .338 Lapua Magnum составляет 93,50 мм. Первоначально Слоэн остановился на длине 91,44 мм, что соответствовало патрону .375 H&H Magnum. Однако при сертификации ПМК (CIP) для .338 Norma Magnum была установлена максимальная длина патрона 93,50 мм, что обеспечило большую гибкость, с точки зрения глубины посадки пули, по сравнению с первоначальной версией патрона.

Калибр .338 Norma Magnum присутствует в ассортименте фирмы True Velocity, разрабатывающей патроны в полимерной гильзе

Ещё одной целью при разработке нового патрона было достижение наилучшего значения V0 при длине ствола 27 дюймов (686 мм). У .338 Lapua Magnum максимальная V0 приходится на длину ствола 30 дюймов (762 мм) и его укорачивание существенно сказывается на начальной скорости пули.

Например, при пуле массой 250 гран, ствол длиной 30 дюймов позволяет достичь значения V0 примерно 900 м/с. Со стволом длиной 28 дюймов данное значение падает приблизительно на 10-20 м/c. При укорачивании ствола ещё на 2 дюйма оно составляет около 875 м/c, в 24-дюймовый ствол выдаёт ещё меньшую величину, примерно 860 м/c.

В целом, патрон .338 Norma Magnum обеспечил более эффективное использование порохового заряда, более мягкая отдача и, что особенно важно, увеличенный ресурс ствола.

Для заводского патрона с матчевой пулей Diamond Line массой 300 гран и длины ствола 26 дюймов (660 мм) фирма Norma приводит значение V0 =810 м/с, что соответствует величине E0=6377 Дж.

Для варианта снаряжения .338 Lapua Magnum с пулей Scenar массой 300 гран и при длине ствола 26,77 дюйма (680 мм) Lapua заявляет значение V0 равное 830 м/с. Таким образом здесь величина E0 составляет 6696 Дж. Принимая во внимание различные длины стволов, можно увидеть, что оба патрона по своим характеристикам находятся на одном уровне, так что одну из своих главных целей по попаданию в данный класс патрон .338 Norma Magnum вполне достиг.

Патрон от креативного стоматолога

Эдвард Мэйнард был не только стоматологом, но и исключительно креативным оружейным конструктором. Его казнозарядный карабин с ударно-капсюльным замком — это типичное оружие американской гражданской войны. Но свои идеи он приложил и к патронам.

Автор - Манфред Розенбергер. Материал опубликован в журнале «КАЛАШНИКОВ»

Вообще-то, зубным врачам не свойственно заниматься конструированием патронов. Очевидно, к редким исключениям относится «разрушитель традиций» Эдвард Мэйнард (Edward Maynard) из Территауна, штат Нью-Йорк. В эпоху перехода от заряжания с дульной части к заряжанию с казны страстных стрелков и охотников лишала покоя специфическая проблема: заклинивание гильзы в патроннике, а также неплотное запирание канала ствола.

Тогда многие образцы стрелкового оружия работали с патронами «раздельного заряжания». Как известно, их признак состоит в том, что воспламенительное приспособление (как правило, капсюль ударного действия), ещё не был объединён с металлической гильзой, как это всегда делается в унитарных патронах. Поэтому дно патрона обычно оснащалось расположенным по центру отверстием для воспламенения. Через это отверстие при выстреле струя газов от вспышки воспламенительного состава капсюля, размещённого отдельно на брандтрубке, проникала в патрон и зажигала пороховой заряд.

Среди разработок Эдварда Мэйнарда есть система с ленточной подачей капсюля. Кто-то наверняка вспомнит ленточные пистоны для игрушечных пистолетов из своего детства

Всё было бы хорошо, если бы не особые слабые места, присущие многим образцам такого оружия. Так как гильзы были, как правило, толстостенные и не обладали достаточной упругостью, то они не обеспечивали достаточную обтюрацию канала ствола. Поэтому в области затвора прорывались пороховые газы, и стрелок часто оказывался с почерневшим от густого дыма лицом, а порою и в крапинках от частиц пороха и металла.

Эти недостатки дали повод отличавшемуся практичностью и изобретательностью дантисту Эдварду Мэйнарду для всевозможных размышлений и экспериментов и он предложил удивительно простое решение проблемы.

В качестве дна к медной трубке гильзы он припаял выступающую наружу шайбу из листовой стали с центральным отверстием для воспламенения. Зажатая между казённым срезом ствола и зеркалом затвора, она действовала как обтюратор. Не говоря о том, что припаянная уплотнительная пластина облегчала извлечение патрона, а, соответственно, и стреляной гильзы.

Мэйнарду удалось оснастить такого рода уплотнением, названным Soldered Head (в примерном переводе с английского «припаянное дно»), и изготавливать гильзы патронов различных калибров.

11 января 1859 г. была получена патентно-правовая защита (патент США № 22565). Тут и там на аукционах и шоу всплывают только очень редкие экземпляры этой опытной серии и предлагаются любителям за непомерные цены.

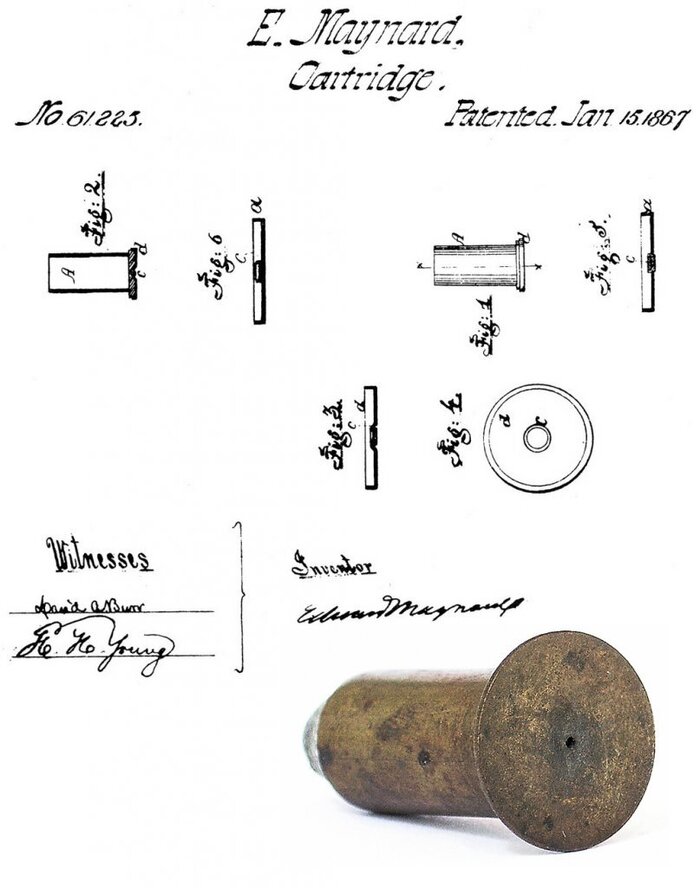

Рисунок с донной пластиной и воспламенительным штифтом из патента США № 61225 от 15 января 1867 г., полученного Эдвардом Мэйнардом, а также подлинный патрон

Только спустя короткое время у Мэйнарда появилась идея изготавливать уплотнительную шайбу из пластичной листовой латуни и значительно увеличить её диаметр по сравнению с трубкой гильзы, так как благодаря этой детали удавалось значительно улучшить обтюрацию газов, а также удобство извлечения. Этот вариант уплотнения Soldered Head, запатентованный 15 января 1867 г. (патент США № 61225), известен больше всего и, как правило, на встречах коллекционеров за умеренную цену доступны патроны калибра .50.

Некоторые подлинные экземпляры оснащены трубкой гильзы из свёрнутой латунной фольги, обклеенной толстой бумагой. Смысл этой (скорее неудачной) конструкции неясен до сегодняшнего дня. Подлинные экземпляры исключительно редки и, как правило, цена их для коллекционеров вдвое выше.

Патроны Soldered Head. У обоих экземпляров слева и справа трубка гильзы из свёрнутой латунной фольги обклеена толстой бумагой. По сравнению с латунными гильзами эти имели только недостатки

Задолго до того, как он занялся проблемой обтюрации, Мэйнард обратил своё внимание на часто встречавшееся тогда «заклинивание гильзы». Первые металлические гильзы не имели никакой конусности или обладали только малой бутылочностью, а кроме того, патронники были вовсе не отполированы как зеркало. Поэтому каждый раз извлечь стреляную гильзу из патронника можно было только с применением дополнительных приспособлений.

Связанная с этим потеря времени при военном применении оружия всегда могла привести к ситуации с фатальным исходом. Сначала дантист попробовал подступиться к устранению этого недостатка при помощи «вытяжного фала», закреплённого на выступающей закраине дна гильзы.

Эскиз из патента США № 59044 от 23 октября 1866 г., полученного Эдвардом Мэйнардом на патрон с «рычажным экстрактором», а также подлинный патрон с рычагом

После более или менее успешного опробования у Мэйнарда возникла столь же простая, сколь и пригодная идея: к нижнему концу трубки гильзы он припаял толстое пластинчатое дно. Последнее, оснащённое выступающим далеко в сторону рычагом (патент США номер 22565 от 11 января 1859 г.), позволяло стрелку с его помощью без труда вытащить заклиненную гильзу из патронника или повернуть её в нём. Только изредка такой курьёзный экземпляр из этой очень малочисленной серии патронов всплывает на самых значительных аукционах.

Русский рекордсмен. Винтовочный патрон 7,62х54

Малоизвестные факты из истории отечественного 7,62-мм винтовочного патарона

Сочетание боевых характеристик 7,62-мм винтовочных патронов — мощности, веса, размеров, поражающей способности пули и дальности эффективной стрельбы — является причиной того, что такие патроны были и по-прежнему будут одними из основных в системе стрелкового вооружения армий всех стран мира. Несмотря на большое разнообразие винтовок и пулемётов, сами винтовочные патроны достаточно консервативны по своим базовым размерам, баллистике и конструкции. И самой заметной модернизации подвержены в основном пули таких патронов. Поэтому «штатные» модели являются «долгожителями» и не претерпели принципиальных изменений со времён своего рождения до наших дней.

Автор - Николай Дворянинов. Материал опубликован в журнале «КАЛАШНИКОВ»

Сочетание боевых характеристик 7,62-мм винтовочных патронов — мощности, веса, размеров, поражающей способности пули и дальности эффективной стрельбы — является причиной того, что такие патроны были и по-прежнему будут одними из основных в системе стрелкового вооружения армий всех стран мира. Несмотря на большое разнообразие винтовок и пулемётов, сами винтовочные патроны достаточно консервативны по своим базовым размерам, баллистике и конструкции. И самой заметной модернизации подвержены в основном пули таких патронов.

Поэтому «штатные» модели являются «долгожителями» и не претерпели принципиальных изменений со времён своего рождения до наших дней.

Среди «патронов-долгожителей» есть свой рекордсмен — это наш 3-линейный «мосинский» патрон с выступающей закраиной, сохранивший форму гильзы до настоящего времени. О Высочайшем Утверждении патрона и принятии его на вооружение Русской Армии было объявлено в позапрошлом веке, 127 лет тому назад. Интересно, а каковы были основные характеристики 3-линейного патрона обр. 1891 г.? В какой мере они отличаются от современных? И насколько «современным» является наш патрон 7,62×54, в какой мере он удовлетворяет современным требованиям и «препятствует» перспективам развития отечественного пулемётно-винтовочного вооружения?

Для ответа на первую часть вопроса воспользуемся первоисточником — у нас в руках оригинал «Инструкции для приёма от частного патронного завода металлических 3-х линейных патронов...» 1892 года, которая предназначалась для частного купца 1-й гильдии фон Гилленшмидта патронного завода в Туле, основанного в 1890 году с «утверждённой» производительностью 30 млн. патронов в год, из чего нетрудно посчитать его ежедневную или ежемесячную выработку.

Эта «Инструкция» не что иное, как самые первые технические условия на выпуск 3-линейных патронов, официальный документ «Патронной Поверочной Комиссии», который состоит из напечатанной типографским способом Инструкции с 23 Приложениями, всего на 152 листах, а также аккуратно подшитыми копиями рукописных Журналов Отдела по оружейной части Артиллерийского комитета Исполнительной комиссии по перевооружению армии Главного артиллерийского управления Военного министерства за период с 20 сентября 1892 г. до 3 сентября 1896 г. Эти «Журналы», в своей резолютивной части, являлись официальными извещениями об изменениях правил и требований при производстве, приёмке и укупорке патронов.

Достаточно подробно содержание Инструкции приведено в первой книге монографии «Боевые патроны стрелкового оружия» В. Н. Дворянинова.

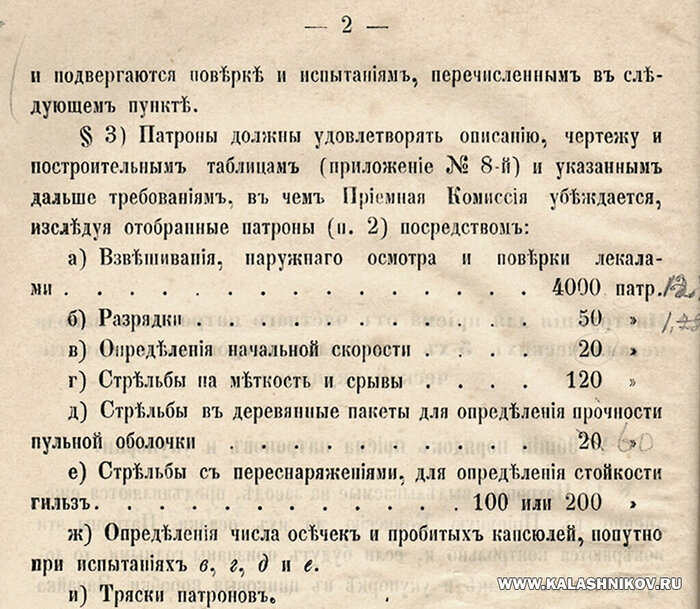

«Инструкцией» предписывались, что выпущенные патроны должны были поверяться ежедневно, для чего из каждой предъявляемой к приёмке партии Поверочная Комиссия брала «из разных ящиков, лотков или сборок, но без выбора до пяти тысяч патронов, которые и подвергались поверке и испытаниям, перечисленным в следующем пункте [§ 3]».

Величина порохового заряда определялась для каждой отдельной партии пороха индивидуально из условия, что «средняя начальная скорость из 20 выстрелов заключалась в пределах от 610 до 620 м и давление пороховых газов не превосходило 2500 атмосфер в среднем». Отступление в весе от подобранного таким образом нормального заряда в патронах валового снаряжения допускалось в обе стороны не более 0,02 г.

Требования по допустимому разбросу начальных скоростей пуль были очень строгими. Согласно приложению № 18, при средней скорости 610-620 м/с. «разнообразие скоростей» не должно было превосходить 25 м/с для каждой серии из 20 выстрелов. Причём было указано: «До сего времени об однообразии отдельных скоростей при стрельбе 3-лин. патронами, снаряжёнными бездымным порохом, судили по наибольшей разности наблюдённых скоростей. Такой способ суждения не даёт верной оценки действительных качеств пороха и был установлен лишь временно, а потому ныне следовало бы: По имеющимся результатам опытов определять величины наибольших допускаемых вероятных отклонений отдельных скоростей от средней начальной скорости, как это было установлено для прежнего ружейного пороха [дымный порох „с бурым углём“, для которого вероятное отклонение было установлено в размере 2,5 м/с]...». И далее: «ввиду неимения ещё до настоящего времени цифровых данных, могущих установить величины наибольших допускаемых вероятных отклонений отдельных скоростей от средней, до разработки этого вопроса... считать результаты стрельбы удовлетворительными, если [приводится допускаемое разнообразие скоростей, указанное выше].

Этот «временный» способ просуществовал в отечественной практике в течение очень длительного времени. Так, например, в конструкторскую документацию на 5,45-мм патроны 7Н6 требование о величине среднего вероятностного отклонения начальной скорости полёта пуль было введено лишь с 1988 года, в размере 6,5 м/с для серии из 10 выстрелов. При этом современные ТУ на винтовочные патроны, по-прежнему нормируют допускаемую разницу начальных скоростей ∆V = 35 м/с в серии из 10 выстрелов, а не вероятностное отклонение.

Вопросам кучности стрельбы в Инструкции 1892 года относятся три фрагмента — непосредственно § 19 требований раздела «Приёмка патронов» и правила, изложенные в Приложениях № 19 и 20. Приводя их содержание к современному языку и привычным нам терминам, они сводились к следующему:

— Стрельба производилась «опытными стрелками из рядовых исправных, пристреленных и хорошего боя 3-лин. винтовок образца 1981 г. патронами, снаряжёнными машинным способом порохом из разных партий со станков».

— Шестью сериями по 20 выстрелов на дистанцию в 400 шагов (284 метра) или 200 шагов (142 метра).

— Винтовки подлежали чистке после каждых 60 выстрелов.

— Для каждой серии определялись «радиус лучшей половины всех выпущенных пуль» (R50) и «наибольшее отклонение от средней точки поражения» (R100). Правила определения этих параметров были аналогичны современным.

В 1892 году партия признавалась годной, если значение R50, «выведенное из 18 отдельных радиусов [то есть, среднее по 18 сериям] не превосходило для дистанции 400 шагов — 12 сантиметров, а при валовой выделке патронов — 14 сантиметров...».

Рассеивание (кучность) современных отечественных винтовочных патронов (ЛПС) поверяется стрельбой из жёстко закреплённого баллистического оружия на 300 м тремя сериями по 20 выстрелов в каждой. При этом среднее значение R50 не должно превышать 9 см. До конца 70-х годов ХХ века этот норматив составлял 10,5 см.

Ещё одним извечным вопросом, который можно прояснить, используя «Инструкцию П.П.К. 1892 года» как самого объективного «свидетеля» — это глубоко укоренившееся утверждение, что русский винтовочный патрон был рождён таковым, с выступающей закраиной, поскольку это позволяло изготавливать и патрон и винтовку с пониженным качеством и более широкими допусками, что было вызвано и диктовалось крайней технологической отсталостью русских патронных и оружейных заводов.

Для началанадо сказать, что для патрона с гильзой с выступающей закраиной (из-за реализуемого таким образом принципа его фиксации в патроннике оружия) требования к точности изготовления действительно могут быть ниже, чем при других схемах. Но выбор формы гильзы 3-лин. патрона 1891 г. был продиктован исключительно конструктивными соображениями и допустимые технологические послабления были следствием, а не причиной такого выбора.

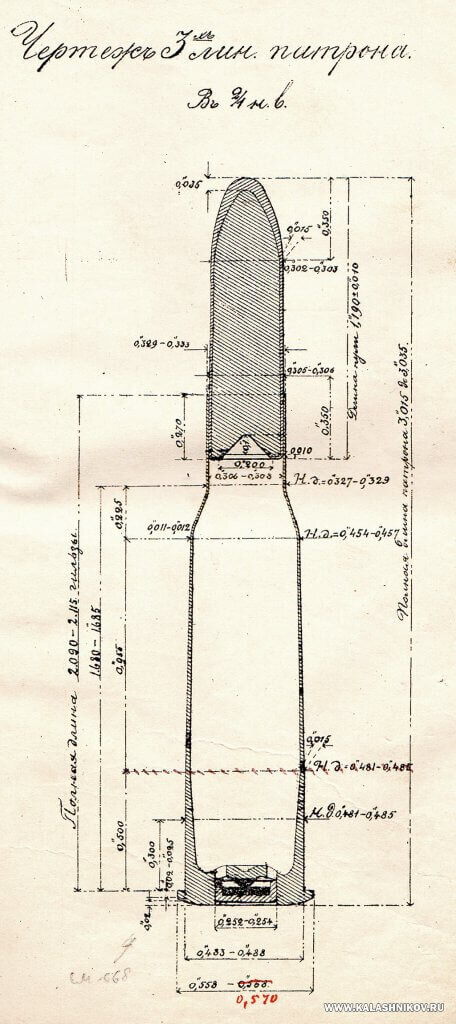

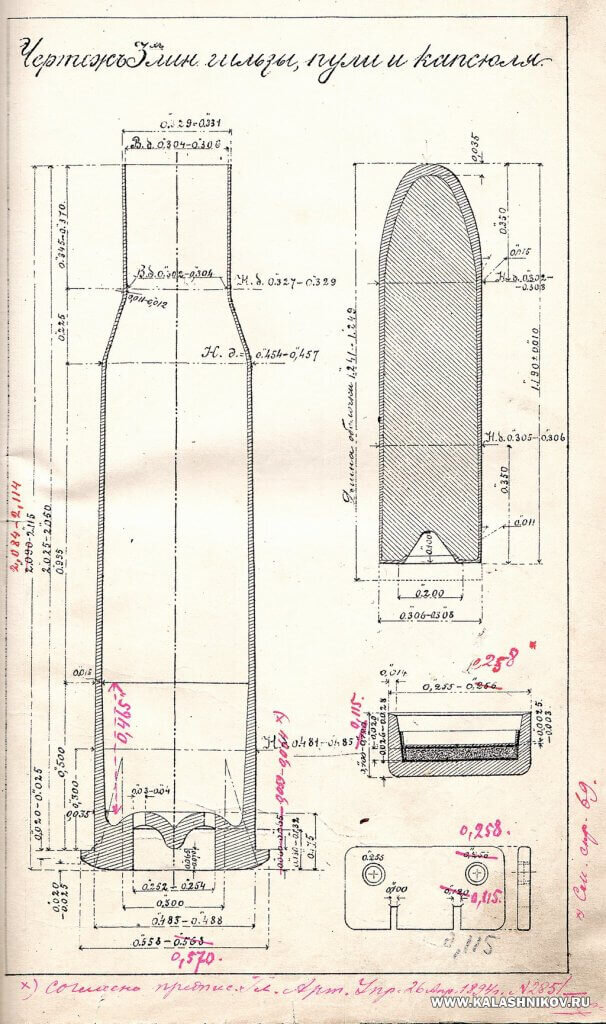

Что касается точности изготовления патрона, то реальную картину даёт анализ его чертежей и построительных таблиц, приведённых в Инструкции. Например, допуск на размер (длину) от закраины до дульца (начало ската) гильзы составлял пять тысячных дюйма (0,127 мм), а допуски на внешние диаметры гильзы — от двух до трёх тысячных дюйма, то есть от 0,051 до 0,076 мм.

Чертёж 3-х лин. гильзы, пули и капсюля из Инструкции П.П.К. 1892 года. Видны внесённые красной тушью изменения (за период до 1896 года)

Согласно современным требованиям, например, чертежа патрона 7,62×39, допуски на размеры внешних диаметров гильзы составляют 0,05 мм, а допуск на размер (длину) от торца гильзы до начала и окончания ската гильзы — 0,2 мм.

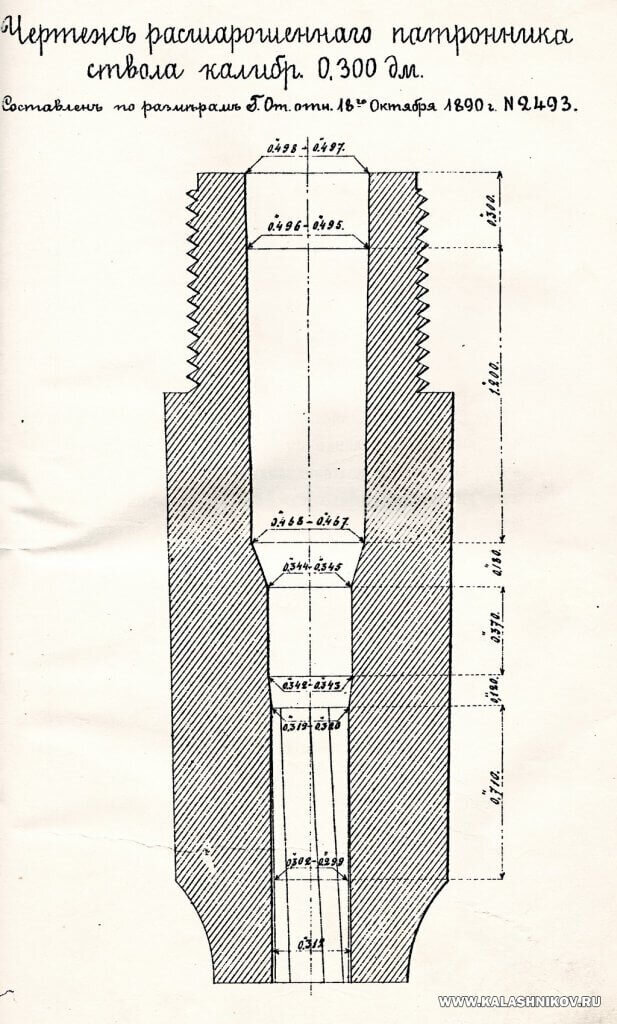

Интересно, что знакомясь с чертежом патронника 3-лин. винтовки октября 1890 г., также приведённого в Инструкции П.П.К., можно видеть, что допуски по диаметрам составляли одну тысячную дюйма, то есть 0,025 мм. Для сравнения — аналогичные допуски патронника для 7,62-мм патрона обр. 1943 г. равны 0,05 мм...

Таким образом, делать особый акцент на вынужденно низкой точности изготовления как 3-лин. патронов, так и оружия, как минимум некорректно. Допуски же по патроннику, с современной точки зрения, даже можно назвать чрезмерно жёсткими.

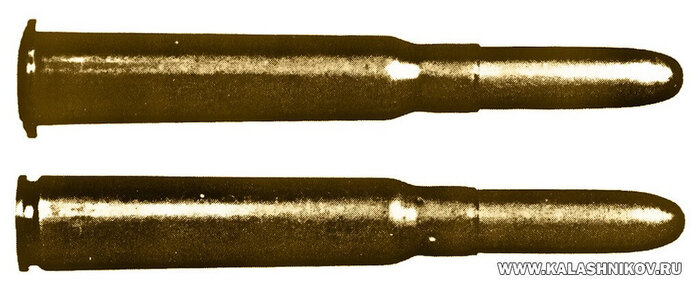

Как известно, в Германии в ноябре 1888 года был принят «необычный», по сравнению с патронами всех других государств винтовочный патрон 7,92×57, гильза которого имела проточку вместо выступающей закраины. Но немногим известно, что первоначальный вариант этого патрона имел гильзу традиционной формы. Конструктивно она была аналогична 11,5-мм германскому патрону обр. 1871 г., с выступающей закраиной и состояла из двух частей — корпуса гильзы (бочонка) и дна с капсюльным гнездом и проточкой на её наружной поверхности, предназначенной для загибки в неё нижнего края корпуса (бочонка) гильзы при сборке. В итоге гильзы могли получаться с канавкой в месте подгибки краёв корпуса в проточку дна гильзы. Именно это навело немецких конструкторов на мысль использовать для экстракции гильзы подобную канавку вместо выступающей закраины. Для предохранения же патрона от смещения при ударе по капсюлю ударника при выстреле, в качестве упора вместо выступающей закраины стал использоваться скат гильзы.

Немецкие 7,9-мм патроны к винтовке Маузер обр. 1888 г.: вверху — первоначальный, внизу — окончательной конструкции

Именно такая конструкция является сегодня традиционной для всех современных патронов. Но в конце 1880-х годов преимущество такой конструкции не было очевидным — гильза получалась несколько тяжелее и длиннее. Кроме этого, хотя технологически изготовление проточки не составляло никакой проблемы, в техпроцесс изготовления такой гильзы требовалось введение дополнительной операции на токарном оборудовании. Для Германии это не было «новостью» — их старые патроны уже имели двухсоставную сборную гильзу и подобная операция в технологии присутствовала. Для других же стран, включая Россию, принятие подобной формы означало бы усложнение и удорожание производства патронов относительно традиционных. А бесспорные преимущества гильз новой формы в те годы были не столь очевидными и подтвердились лишь несколько десятилетий спустя.

Поэтому выбор конструкции гильзы русского 3-линейного патрона с выступающей закраиной для 1891 года был вполне понятным и оправданным, особенно учитывая отставание в то время Российской Империи от других стран с принятием на вооружение новых «пачечных винтовок уменьшенного калибра».

Но возникает вопрос: как оценивать сохранившуюся до сих пор эту «архаичную» выступающую закраину и что с ней делать?

С одной стороны, совершенно очевидным является факт, что такая форма гильзы менее удобна для конструкций современного автоматического оружия и должна отрицательно влиять на их надёжность и технологичность производства. Но именно российские оружейники «виноваты» в том, что сумели создать оружие, которое несмотря на эти проблемы стало признанными во всём мире эталоном надёжности стрелкового оружия, не превращаясь при этом в загадочные и непостижимые «часы с кукушкой».

С другой стороны, простая замена формы закраины гильзы на проточку, как более удобную и «современную», сама по себе никак не может сказаться на боевой мощи патрона, которую определяют баллистика и конструкция пули. А в этой части к «старине» 7,62×54R предъявить претензии сложно — его постоянно модернизировали в соответствии с изменяющимися и всё возрастающими требованиями времени. Самые «молодые» из них, 7Н26М и 7Н37 — яркий тому пример. В результате сегодня 7,62-мм отечественные пулемётно-винтовочные патроны включают в себя полную номенклатуру пуль различного назначения и полностью соответствуют современным требованиям.

Но что будет завтра? В какой степени закраина препятствует прогрессу и насколько проще добиться желаемого результата, если гильза была бы с проточкой? Ответ прост — никак не препятствует и совсем не проще. Дело в том, что, по мнению специалистов, современные патроны в своей классической конструкции и при сохранении калибра, формы и размеров исчерпали возможности модернизации. И рассчитывать на дальнейшее ощутимое повышение их боевой эффективности простыми методами уже невозможно.

Очевидно, что для принципиального шага вперёд потребуется создать что-то новое как в части боеприпасов, так и оружия. То есть — перевооружение, которое имеет смысл при получении преимущества хотя бы в 1,5 раза, как уже неоднократно подсчитано экспертами разных стран.