Метод бутейко: мифы и реальность (Ч1)

Добрый день! В серии публикаций «Метод Бутейко: мифы и реальность» разберём физиологическую сущность и обоснованность применения в наши дни наиболее известного дыхательного метода, созданного в советское время.

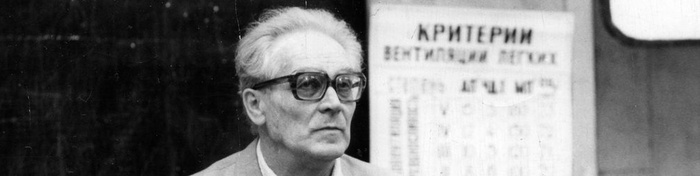

Константин Павлович Бутейко, будучи ординатором кафедры терапии Первого Московского медицинского института, на дежурстве в 1952 году поразился сходству течения приступов у астматика и гипертоника, и проведя дальнейшие эксперименты, выдвинул гипотезу, по которой основной причиной этих патологий является гипервентиляция лёгких или «глубокое дыхание».

Так был изобретён один из самых известных и при том дискуссионных инструментов нормализации функциональной системы дыхания – метод волевой ликвидации глубокого дыхания (ВЛГД).

Настоящая публикация ставит своей целью объективное освещение места метода ВЛГД в современной науке, первую очередь медицине, валеологии и педагогике.

К.П. Бутейко указывал на ведущую роль «глубокого дыхания» в развитии спазма бронхов и приступа удушья у больных бронхиальной астмой, в механизме повышения артериального давления при гипертонической болезни и спазма коронарных сосудов при стенокардии, что позволило эти и многие другие болезни объединить в одну группу «болезней глубокого дыхания», группу СО2-дефицитных (гипокарбических) заболеваний.

Новизна Бутейко заключалась в заявлении о губительности недостатка CO2 для организма. В 1983 году учёный получает авторское свидетельство СССР на изобретение «Способа лечения гемогипокарбии», в котором сниженное содержание углекислоты в крови заявлено причиной болезней глубокого дыхания, в том числе гипертонической болезни, стенокардии и бронхиальной астмы.

Гипервентиляция

Гипервентиляция лёгких (гипервентиляционный синдром; ГВС) – усиленное дыхание, приводящее к сдвигу газовых констант организма. Интегрируя данные литературы, назовём основные причины этого явления:

1. психогенные причины (неврозы, тревожные состояния)

*но здесь важное замечание: по данным Dudley эмоции, ориентированные на действие (тревога, гнев), сопровождались увеличением альвеолярной вентиляции, повышением потребления кислорода и снижением СO2, не ориентированные же на действие (состояние релаксации, депрессия), наоборот, снижали альвеолярную вентиляцию и потребление кислорода организмом

2. органические заболевания

3. средовые факторы (физическая нагрузка, нерациональная спортивная или вокальная педагогика, высотная адаптация, эзотерические практики и т.д.)

Brashear считает, что в этиологии ГВС преобладают психогенные причины (60%)

Lewis отмечает преобладание хронической формы гипервентиляции в клинической практике

Н.Б Суворов, руководитель лаборатории нейроэкологии НИИ экспериментальной медицины РАМН, пишет:

«Болезни и особенно стрессы способствуют искажению и, в конечном счете, утрате здорового паттерна дыхания. Это только подчеркивает огромную важность дыхания для обеспечения жизнедеятельности организма и поддержания его "правильного" ритма и стереотипа на протяжении жизни»

Известным физиологом дыхания И.С. Бреславом в книге «Паттерны дыхания: физиология, экстремальные состояния, патология» описана способность человека синхронизировать свой ритм со звуками дыхания другого человека.

Одно из самых неприятных последствий гипервентиляции – это ее постепенная автоматизация и принятие организмом как обычного шаблона дыхания.

Интересный эксперимент проведён в 1961 году, где добровольцам «лишь в течение первых 30 минут требовались значительные усилия и настойчивость для поддержания низкого альвеолярного CO2», [но последующее поддержание глубокого дыхания] «оказалось удивительно лёгким. Они больше не ощущали, что происходит гипервентиляция».

В исследовании «Гипервентиляционный синдром в практике врача пульмонолога: патогенез, клиника, диагностика» авторы отмечают, что немаловажную роль в патогенезе ГВС играет повышенная чувствительность регуляторных структур дыхательной системы к гипокапнии (низкому углекислому газу), у больных часто имеется предрасположенность к развитию гипокапнии и неустойчивость некоторых звеньев системы регуляции дыхания.

Отсюда следует, что дыхательный центр человека характеризуется высокой лабильностью и подстраивается к внешним условиям. Ученые предполагают, что это эволюционно обеспечивало адаптацию организма к предстоящей ситуации. Так, классик психофизиологии Уолтер Кеннон в книге «Физиология эмоций. Телесные изменения при боли, голоде, страхе и ярости» пишет:

«...учащенное дыхание при сильных эмоциональных возбуждениях может быть истолковано как предвосхищающее понижение содержания углекислоты в крови, что является подготовкой для повышенного выделения ее в кровь под влиянием сильного напряжения мышц»

Формирование программ дыхательного паттерна происходит с учетом не только наличия функционального состояния человека, но и будущих состояний. Так формируются пагубные физиологически дыхательные привычки, которые ведущий советский физиолог дыхания А.А. Сергиевский в книге «Дыхательный центр» обозначает как образование дыхательных условных рефлексов, относящихся к высшим формам поведения.

И.С. Бреслав отмечает различную предрасположенность к развитию хронической гипервентиляции в зависимости от преобладающих в регуляции структур мозга – бульбарных, низших отделов (структуры продолговатого мозга) и супрабульбарных, высших отделов (структуры, расположенные выше продолговатого мозга, включая мост, средний мозг, таламус и гипоталамус, а также кору головного мозга). Преобладание вторых проявляется в предрасположенности к гипервентиляции.

Частота развития ГВС выше у молодых женщин, но постоянно растёт заболеваемость у мужчин среднего возраста. Наиболее предрасположены к гипервентиляции трудолюбивые перфекционисты, склонные предъявлять чрезмерные требования к себе.

Ряд авторов (А.Е. Фролькис, 1951; Ф.Н. Примак, 1952; Н.И. Екисенина, 1955 ) объясняют наличие одышки и гипервентиляции без явных органических проявлений центральным нарушением регуляции дыхания, дисфункцией дыхательного центра или повышенной его чувствительностью к СО2.

Подготовлено при содействии российского просветительского проекта «Артречь»

Конец первой части