Лакросс в России

66 постов

66 постов

32 поста

Изучаем отличия в характере клюшек прошлого и настоящего

Современные клюшки для лакросса – итог длительной и непрекращающейся эволюции. Требования по размеру, форме и материалу сегодня достаточно строго прописаны в правилах. И при этом у разных организаций есть свои различия и нюансы, а также исключения, в частности, касающиеся деревянных клюшек ручной работы.

Клюшки для мужского и женского лакросса заметно различаются конструкцией головы. У первых допустим глубокий карман, позволяющий мячу проваливаться ниже стенок буквально на весь объём. У вторых сетка должна поддерживать мяч так, чтобы его верхняя точка даже не опускалась на линию стенок.

В зависимости от типа клюшки, меняется техника ловли, броска и контроля мяча при беге, а также сложность его отбора у соперника. Карман способствует манёвренной и контактной игре, а плоская сетка требует от игры аккуратности и тактичности. Очевидно, что все эти нюансы механик усиливаются разницей в игровых правилах.

Исключение – клюшки для вратарей, они почти идентичны для всех. Как и другие типы клюшек, они несколько различаются по длине и другим размерам, но это не принципиальный момент в контексте данного материала.

Полный обзор всех видов и этапов развития клюшек не является задачей статьи. Цель – показать радикальный контраст в характере клюшек прошлого и настоящего. Чтобы это было возможным, опишем ключевые шаги их эволюции, а затем обратимся к важным историческим источникам.

Современные промышленные клюшки сочетают в себе передовые материалы: композитные сплавы для рукоятки, прочный пластик для головы и износостойкий нейлон для сетки. Пластик пришёл в лакросс в 1970 году, причём сразу с нововведением – двойной стенкой, что заодно сделало голову симметричной и удобной как для правшей, так и для левшей.

В 1995 году добавилась технология «смещения», которая опустила основание головы ниже «горизонта» рукоятки и фактически сделала сетку ещё глубже, особенно у мужских клюшек. Это хорошо видно на коллаже выше. Для наглядности также показаны профили из патентов 1907, 1948, 1970 и 1991 годов.

В середине XIX века все палки изготавливались из дерева, и почти всегда это делали индейские мастера. Даже если белые канадцы или американцы делали инвентарь самостоятельно, они применяли ту же технологию. У клюшек были огромные по нашим временам сетки, но их отличием был плоский профиль.

По крайней мере, так должно было быть, на деле же многие предпочитали сетку с «мешком», как ранее называли карман. С таким приспособлением было легче ловить и удерживать мяч во время бега. Именно это критиковали пионеры спорта, в том числе Уильям Джордж Бирс, которого иногда нарекают основателем современного лакросса.

Цитирую его книгу «Лакросс: национальная игра Канады» (1869):

«Ловля с кроссом с мешком — это вообще не искусство; ловить и играть с плоской сеткой — это совершенство ловли, потому что это делает вашу игру научной. До принятия правил не было ничего необычного в том, чтобы находить лучших ловцов среди тех, у кого сетка с мешком, и были сносные игроки, которые вообще не могли играть, когда были вынуждены использовать плоскую сетку.

Когда вы обнаруживаете, что должны прибегнуть к попрошайничеству, чтобы сделать вас равными с другими, вы можете быть убеждены, что вам ещё предстоит изучить самые основы хорошей и научной игры. Индейцы славятся ловлей, и всё же, обратите внимание на жалкую сеть их палок, как правило, и без малейшего мешка».

Как и многие энтузиасты своего времени, Бирс стремился превратить лакросс в унифицированный и джентельменский спорт, основанный на принципах «научности». Он ценил навыки и презирал леность, к которой приучало использование «мешочных» сеток.

Бирс, хоть и относился специфически к исторической роли коренных народов, интересовался прошлым и не пытался внести в игру неподходящие новшества. Дискуссия о глубине сеток была лишь реакцией на злоупотребления игроков. А если его отсылки к индейской практике верны, то это было даже проявлением уважения к корням игры.

В итоге первый пункт канадских правил 1868 года гласил: «Кросс может быть любой длины, подходящей игроку; сплетен из шнуров, которые не должны быть мешочными. <…> Сетка должна быть натянута, когда на ней нет мяча. В самой широкой части кросс не должен превышать один фут».

Вероятно, клюшки с жёсткими сетками были приняты у мохоков в районе Монреаля, где развивался спортивный лакросс, но у соседних племён встречались и другие варианты. Например, у мохоков резервации Гранд Ривер в Онтарио, что в 500 км на юго-запад от их родственников. Любопытную запись об этом оставил лингвист и этнограф Джон Н. Б. Хьюитт.

Цитирую его статью из «Американского антрополога» (1892):

«Сетка на обычной ирокезской клюшке не была натянута туго, но она была достаточно тугой, чтобы игрок мог бросать мяч на очень большое расстояние — успешный бросок, переносящий мяч примерно на двадцать стержней — и все же сетка была достаточно свободной, чтобы позволить искусному игроку часто проносить мяч сквозь толпу игроков противника. На клюшке, используемой в модернизированной игре, в которую ирокезы играют очень редко, сетка сделана очень тугой, настолько тугой, что сетка издает звон, когда ее дергают пальцами».

Предпочтение отдавалось таким клюшкам, поскольку благодаря им имелось больше возможностей продемонстрировать индивидуальное мастерство, силу и быстроту ног. Это был классический подход индейцев во всех сферах жизни, и он наблюдался в большинстве родственных лакроссу играх.

Большое количество подвидов игры и клюшек – известный факт, но точная последовательность деформаций и их распространение зафиксированы очень плохо. В той же статье Хьюитт отметил, что из-за контакта с европейцами ирокезы «утратили большую часть своих обычаев и привычек, и даже многое из того, что осталось, искажено и изуродовано».

Поэтому не совсем ясно, как рассматривать это противоречие из текста двух авторов. Может, дело просто в различии традиций двух разных групп игроков. К слову, Бирс тоже упоминал о тугих сетках, но в контексте ошибочной эксплуатации материалов:

«Избегайте сухого, жесткого шнура, так как он не только трескается при сгибании, но и делает вашу ловлю излишне трудной. Мягкий шнур смягчает отскок и позволяет вам маневрировать мячом с большей грацией и быстротой, чем когда он жёсткий».

Тем не менее, упоминание подобных сеток не обрывается и не исчезает в архивах. О них иногда рассказывали, как о принятой, но давно забытой норме. Вот что пересказывает Томас Венум со ссылкой на статью Роджера Вульфа 1977 года:

«Клюшки того периода вполне могли быть ракетками с туго натянутыми поверхностями, а не карманами более поздних индейских палок. Еще недавно старейшина племени сенека описал «старую» форму их палки как имеющую настолько тугую перепонку, что игроку приходилось останавливать мяч в воздухе своей ракеткой, подбирать его с земли палкой, подбрасывать его обратно в воздух и отбивать его товарищу по команде».

По всей видимости, воспоминания относились к началу XX века. Сенеки жили как на территории Онтарио вместе с мохоками, так и на западе штата Нью-Йорк. Несмотря на близкое соседство и равную удалённость от Монреаля, нью-йоркские сенеки склонялись к клюшкам с действительно жёсткой сеткой.

Конечно, эта практика могла появиться как заимствование из спортивных правил, но могла быть и вполне аутентичной. Всегда могут возникнуть вопросы к точности любых описаний, но в целом разный подход к работе с сетками мог быть просто делом случая.

Такие изделия были разрешены всегда, т.к. не давали каких-либо преимуществ, но с недавних пор появился ряд ограничений. Если раньше позволялось использовать головы с оригинальными параметрами, то с недавнего времени они должны соответствовать принятым стандартам.

Организации, которые разрешают применять деревянные клюшки: National Collegiate Athletic Association, Canadian Lacrosse Association, World Lacrosse, Box Lacrosse League. Ещё есть Western Lacrosse Association по бокс-лакроссу, которая недавно запретила использовать дерево не-вратарям.

Белые игроки используют естественный материал из интереса к истории и попыток разнообразить игровой опыт, порой на шест из дерева закрепляют пластиковую голову. Индейцы же рассматривают их применение из чувства культурной идентичности; ирокезы часто берут традиционные клюшки даже на матчи международного уровня.

Также в общинах ирокезов регулярно проводятся церемониальные «медицинские» игры, причём игроки формируют команды по старым принципам, выходят на поле без спортивной экипировки и несут в руках только деревянные палки.

Современные фабричные клюшки, особенно мужские, далеко ушли от своих истоков. Двойная стенка, смещение, уменьшенная площадь сетки и глубокий карман – нововведения по отдельности незначительные, но вместе они сильно влияют на характеристики возможного.

Скажем, один из популярных приёмов «уклонение» вряд ли бы легко получался у игроков рубежа XIX–XX веков. Сейчас это делается довольно легко, т.к. мужская модернизованная клюшка позволяет спортсмену удержать мяч, даже если приходится резко менять скорость и направление бега. Женщинам потерять мяч при таком приёме гораздо проще.

Естественно, в старых клюшках мяч тоже проваливался на весь объём. Но на большой сетке без кармана, без двойных и высоких бортов контроль мяча требовал умений и считался признаком мастерства. Включаться в контактную борьбу никто не запрещал, но это значило идти на излишний риск.

В прошлом тоже находились храбрецы, идущие через толпу защитников, но для сохранения мяча нужна была доля везения. Чаще прибегали к приёму «прокидывания», когда мяч перебрасывался через защитника и ловился за его спиной, а лучшим решением считался пас товарищу по команде.

Можно предположить, что Бирс был бы удивлён и озадачен современным клюшкам – и деревянным с уменьшенными габаритами, и мужским с карманами, и женским из пластика. Какие показались бы наиболее подобающими для «искусной» игры, которую отстаивали первые энтузиасты, остаётся догадываться.

Многие виды спорта проходят через подобное: что-то меняется вследствие обновления технологий, что-то – из желания улучшить игровой опыт. Пример лакросса особенно необычен, ведь мужской и женский варианты развивались отдельно и обзавелись своим уникальным инвентарём.

Примет ли кто-нибудь исторически сложившуюся ситуацию как вызов? Попытается ли кто-то найти компромисс между конструкциями разных эпох? Разговоры об этом ведутся, но куда направится эволюция игры – покажет время.

Читайте также:

🥍 история лакросса

🥍 заблуждения об игре

11–16 апреля 2022 года на территории Вроцлавского университета здоровья и спорта проходил Европейский квалификационный турнир по лакроссу за выход на мужской чемпионат мира, который состоялся в 2023 году в Сан-Диего, штат Калифорния, США.

В континентальных соревнованиях приняли участие 22 команды, разделенные на четыре группы. После 55 матчей были определены 11 сборных, которым достались путевки на мировое первенство — в дополнение к тем пяти, что по итогам ЧМ-2018 автоматически отобрались на ЧМ-2023 и не участвовали в квалификации.

Всего за звание сильнейшей команды планеты в 2023 году сражались 30 сборных. Шанс на участие в мировом первенстве имела и сборная России, но незадолго до начала Европейского квалификационного турнира — 2 марта — ее лишили права борьбы за эту возможность, отстранив от всех международных соревнований.

UPD по отборочным и чемпионату — в конце материала.

Корреспондент пообщался с бывшим игроком сборной России и создателем Лиги Развития Лакросса Александром Зарубиным, чтобы узнать детали отстранения наших спортсменов от международных турниров и мнение специалиста относительно настроений в среде российских игроков после произошедшего.

Корреспондент: Что произошло 2 марта, когда Европейская федерация лакросса исключила Россию из команд — участниц квалификационного турнира на ближайший чемпионат мира?

Александр Зарубин: Произошедшее называется временным отстранением до особого распоряжения. По моим данным, — они пока неофициальные — Всемирная федерация лакросса (ВФЛ) пошла на поводу у Международного олимпийского комитета (МОК), который рекомендовал всем связанным организациям исключить Россию из всевозможных соревнований. И поскольку ВФЛ стремится сделать лакросс олимпийским видом спорта, они подчинились этому решению. А поскольку Европейская федерация лакросса (ЕФЛ) напрямую связана с ВФЛ, она сразу отстранила наших игроков и судей от любых турниров.

Корреспондент: Как в этой ситуации повели спортсмены из других сборных?

Александр Зарубин: Игроки оценили это по-разному; все-таки среди них у нас много знакомых, причем в разных сборных. Но изначально первое коллективное письмо с осуждением и неприязнью российских спортсменов написала Польская организация лакросса. Почти сразу к ним присоединились финны, потом — чехи, французы и голландцы. По сути нас занесли в черный список, всячески используя «культуру отмены», которую мы наблюдаем во всех остальных видах спорта и всех сферах жизни.

Корреспондент: Как восприняли произошедшее наши спортсмены?

Александр Зарубин: Не могу говорить за всех, потому что я и не собирался, и не должен был ехать в Польшу. Организацией сборной я тоже не занимался. На квалификацию собирались ехать мои друзья, товарищи по клубу, поэтому могу сказать только о том, что слышал от них.

Люди вложили много сил и денег на то, чтобы попасть на турнир. В Европе до сих пор серьезные ограничения из-за пандемии коронавируса, и игроки выстраивали сложную и дорогую логистику, потому что кто-то собирался добираться в Польшу через Грецию, кто-то — и таких большинство — через Венгрию. Они прошли долгую процедуру получения виз, поскольку в визовых центрах большие очереди. Часть ребят заранее приобрела билеты.

Конечно, после всего этого люди расстроены, многие — даже подавлены. Для части коллектива это был последний шанс сыграть за сборную в силу своего возраста. Звучат серьезные опасения: бросить лакросс, бросить попытки развивать его в России.

Увы, но европейцы сделали это просто в угоду всеобщему «хайпу». В итоге попортили с нами отношения, а ведь мы давно со многими дружили. Мы понимаем, что в Европе лакросс не очень популярен, а в России он почти неизвестен, поэтому никто не заметил отстранение нашей сборной. Это было глупое решение, которое не привлекло ничьего внимания и никому не пошло на пользу.

Корреспондент: Тем не менее, вы следите за турниром?

Александр Зарубин: Да, в Telegram у нас есть небольшая группа, называется «Pro Лакросс», и те, кто смотрят прямые трансляции, активно обсуждают матчи и отдельные игровые моменты. Для меня это важно, поскольку я люблю эту игру, и в целом интересно, какие европейские сборные прогрессируют, а какие, наоборот, деградируют.

Корреспондент: Похоже, у спортсменов и энтузиастов после произошедшего должны сильно измениться планы относительно развития лакросса в России?

Александр Зарубин: Да, так и есть. Но для начала хочу обозначить две важные проблемы. Первая — покупка экипировки, поскольку она полностью завязана на американские магазины. Пока непонятно, что будет с курсом валют и логистикой; также заблокированы многие карты. Напрямую покупать экипировку не получится, так что здесь придется рассчитывать на знакомых, имеющих возможность летать туда и обратно. В итоге до сих пор не ясно, насколько это будет дорого для нас, особенно для новичков.

Вторая проблема — международное взаимодействие. Каких-либо турниров и так не было два года, ребята никуда не выезжали, не обменивались опытом, все варились в собственному соку. Само собой, никому это никак не шло на пользу. А сейчас уровень неопределенности вырос еще больше, поскольку мы совершенно не понимаем, сможем ли поехать в ближайшие годы хоть куда-то, чтобы представить страну, или захочет ли кто-нибудь приехать к нам и сыграть на нашей земле..

Корреспондент: И это критически важные проблемы для развития этого вида спорта?

Александр Зарубин: Они значимые, можно и так сказать. Но с другой стороны — у нас высвобождается много времени и сил для популяризации игры дома, без оглядки на другие страны. Лично я не унываю и думаю, что ситуация дает возможность сконцентрировать усилия на развитии лакросса в России. Беспрецедентное внешнее давление позволит нам сплотиться, несмотря на разногласия, забыть обиды, преодолеть недопонимание — и делать общее дело на реальном энтузиазме.

Мы возлагаем большие надежды на внедрение лакросса в университетскую среду. Мы пробуем разные подходы к вузам Москвы и Казани, даже провели межвузовский турнир между РГУФКСМиТ и МГУСиТ. Мы планируем по такому же принципу приобщать к игре вузы в других городах, и если так будет продолжаться, студенческий лакросс выйдет на новую ступеньку своего развития.

Тут еще есть интересный неочевидный нюанс, способный качнуть чашу весов в нашу сторону. Ведь для многих видов спорта закрываются окна возможностей — идея заниматься чем-либо ради привилегий и попадания на международные соревнования может потерять свою привлекательность. Поэтому многие будут думать о том, чтобы перепрофилироваться, люди будут пробовать для себя что-то новое. Этот кризис открывает новые возможности, и наша задача попытаться их найти.

Корреспондент: Очевидно, российский лакросс в ближайшем будущем ждет качественное преображение. Кто-то разочаруется и уйдет, но кто-то придет в игру просто потому, что она ему понравилась, а не потому, что он надеется с ее помощью сделать себе имя.

Александр Зарубин: Да, наверняка из клубов и сборной уйдут люди, для которых единственной мотивацией была игра за страну на чемпионате Европы, чтобы засветить свое имя. Я уверен, что сейчас появятся люди, которые будут любить игру в себе, а не себя в игре. Для спорта это будет позитивной переменой.

Корреспондент: Несмотря на жесткое решение со стороны ВФЛ, есть надежда вернуться на международную арену?

Александр Зарубин: Да, конечно. Я надеюсь, что к следующему чемпионату Европы все изменится, и Россия сможет на нем выступить и показать достойную игру. Как минимум, наша сборная заметно омолодится. Сейчас подрастают дети, молодежь и студенты, которые играют в лакросс не с 25 лет, как многие из действующих игроков, а с 10–15. В этом отношении у нас большие перспективы. Да, многие мечты порушены, но мы не собираемся сдаваться.

Источник: материал от 15.04.2022

Были ли у России шансы на поездку в Сан Диего? Если учесть, что в 2014-м мы проиграли Уэльсу со счетом 10:2, шансы кажутся не очень большими. Но в 2016-м мы проиграли Польше уже со счетом 8:7, и это давало некоторую надежду на проходные позиции. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения.

Лапта имеет множество полезных качеств, эта игра способствует формированию здорового и красивого тела. Так считает старшая медсестра кафедры физической культуры РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева Елена Ситник.

«В лапте тяжелые травмы — это редкость. В основном, переломы бывают при столкновении между игроками. Но это неконтактный вид спорта, поэтому чаще здесь бывают ссадины, царапины, небольшие растяжения. К примеру, в волейболе травмы случаются реже, но они будут посерьезней».

«Это красивый вид спорта, как для мальчиков, так и для девочек. Когда я смотрю со стороны на женский футбол или гандбол, это выглядит грубовато. Особенно футбол, где мяч с большой силой часто ударяет в грудь. Как медики мы понимаем, что просто так без последствий это не пройдет».

«Есть виды спорта, формирующие идеальную фигуру, как обычное и синхронное плавание. Лапта относится к их числу. Тут много полезных качеств: и бег, и концентрация, развивается моторика рук, нужно ловить мяч, правильно сфокусировать зрение. Можно сказать, что лапта подарит России красивых девушек».

Источник: материал от 27.07.2021

Российский лакросс всегда поддерживался исключительно энтузиастами: они создают клубы, проводят турниры, а в свое время отправлялись в соседние страны на соревнования и под флагом сборной играли на чемпионатах мира и Европы.

Некоторые спортсмены имеют опыт участия в зарубежных лигах, но большинство — любители, и все они играют за идею, ради чувства товарищества и причастности к культуре лакросса.

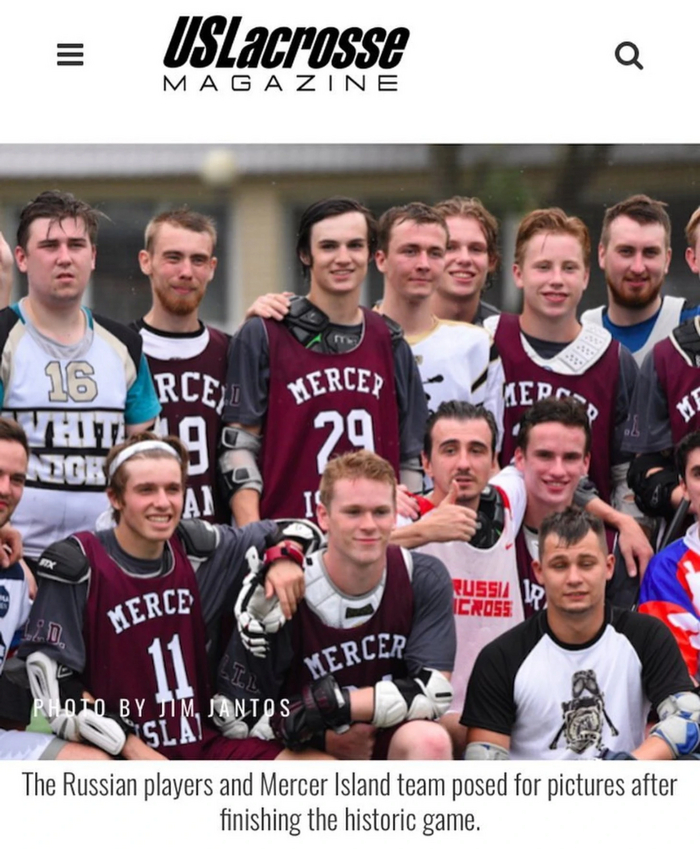

Одним из знаковых событий для наших игроков был прилет команды Mercer Island из США в 2017 году для проведения двух товарищеских матчей. Наши команды дважды уступили, но получили незабываемый опыт.

Спустя семь лет в Россию прилетел Бретт Боукер, действующий тренер Mercer Island и победителей школьного чемпионата штата Вашингтон. В Санкт-Петербурге и Москве иностранный гость провел по две тренировки для местных клубов, после чего в качестве туриста посетил другие наши города.

Спортивный корреспондент «Красной Весны» пообщался с Боукером, чтобы узнать о его игровом и тренерском опыте, о давнем желании посетить Россию и полученных впечатлениях, а также о рассуждениях относительно уровня российского лакросса.

Корреспондент: Когда и как вы полюбили лакросс?

Бретт Боукер: Впервые я увидел лакросс, когда мне было 13 или 14 лет. Многие мои друзья играли в него, и это было то, что мы могли делать все вместе. У нас была очень хорошая команда. Игра была физической, агрессивной, быстрой, но также очень искусной и сложной. Потребовалось время, чтобы научиться и улучшить свои навыки. Но мы все делали это вместе, как друзья.

Полагаю, по-настоящему я влюбился в игру в выпускном классе, когда шел последний год в старшей школе. У нас был очень трудный сезон, мы проиграли несколько игр, игра получалась не очень хорошей. Но в конце концов мы выиграли чемпионат штата — высшее достижение в нашем виде спорта.

Мы прошли через столько сомнений в себе, боли и слез в том сезоне, и почти сдались, но когда вернулись к пониманию, что играем ради удовольствия, играем для наших друзей, то сразу начали побеждать. И когда мы все держали кубок в конце сезона, в наших сердцах не было ничего, кроме любви.

Корреспондент: Когда вы решили стать тренером?

Бретт Боукер: Я тренировал, когда еще учился в старшей школе. В нашей программе игроки постарше тренируют игроков помоложе. Я тренировал несколько юношеских команд в 2009 году, но получил травму и не мог играть в университетском сезоне. Я возобновил тренерскую деятельность в 2015 году для нескольких других программ, прежде чем вернуться в Мерсер-Айленд.

Корреспондент: Что вам нравится в лакроссе и в его истории?

Бретт Боукер: Бейсбол — это развлечение Америки. Американский футбол — это как церковь по воскресеньям осенью. Но лакросс — это исконно американская игра. В нее играли коренные жители, и она развилась в современный формат, прежде всего, на университетском уровне. Мне нравится это истинно североамериканское наследие игры. В игре есть духовный и социальный элемент, которого нет в других видах спорта по их происхождению.

Что касается самой игры, мне нравится стратегия и соревнование. Мне нравится тренировать группу, превращая ее в конкурентоспособную дисциплинированную команду, которая соревнуется на очень высоком уровне и добивается успеха.

Корреспондент: В каких еще странах вы ранее бывали? Где больше всего понравилось?

Бретт Боукер: Я был в нескольких европейских странах, но из недавних путешествий мне очень понравились Вьетнам и Колумбия. Культура была богатой, а кухня очень вкусной.

Корреспондент: Когда появился интерес к России? Что вам нравится в нашей истории и культуре?

Бретт Боукер: Какая-то часть меня всегда была очарована Россией. Большие просторы с множеством разных народов. История, культура и очень большая география. Мне нравится изучать эволюцию структуры России. От Киевской Руси до Золотой Орды, от царства до имперских времен. Конечно, трансформация в советскую эпоху, а теперь и в современную. Интересно наблюдать, что остается прежним, а что меняется.

Корреспондент: Вы чувствуете связь с историей 2017 года, когда Mercer Island играли в России?

Бретт Боукер: Да, связь есть. Моя команда известна у вас, и я смог благодаря этому наладить контакты. Я знал об опыте моей команды, и хотя это было семь лет назад, в другие времена, но связи в нашем сообществе лакросса остаются навсегда. Всегда должны быть дружеские отношения с людьми и нашим видом спорта, я считаю.

Корреспондент: Как вам российский лакросс, люди, команды?

Бретт Боукер: Российские команды по лакроссу были такими гостеприимными и дружелюбными — и это то, что я действительно ожидал испытать. Это было чудесным времяпрепровождением в моей жизни, чтобы познакомиться со всеми игроками в командах.

Лакросс — это очень тесное сообщество людей. Неважно, куда вы отправитесь по миру, но если вы встретите игрока в лакросс — они ваши друзья, они ваше племя.

Корреспондент: Что думаете про будущее нашего лакросса?

Бретт Боукер: Я был удивлен, что так много девушек играют в лакросс в России и очень воодушевлены этим. Это было очень круто видеть. Я надеюсь, что этот энтузиазм вдохновит еще больше девушек и парней на игру.

Жаль, что в это время нет возможности для международных соревнований, они помогли бы российскому лакроссу в развитии. Я надеюсь, что это изменится или откроются возможности играть в других странах.

Корреспондент: Чему в России должны научиться, чтобы поднять уровень лакросса?

Бретт Боукер: Если вы хотите быть конкурентоспособными с другими командами по всему миру, у вас должна быть дисциплина. Это действительно серьезно. Я надеюсь, что больше тренеров и игроков со всего мира смогут приехать в Россию и помочь улучшить местный уровень.

Корреспондент: Какие города удалось посетить? Что больше всего понравилось?

Бретт Боукер: Я посетил Санкт-Петербург, Москву, Казань и Волгоград. В Казани мне понравилось исламское влияние и татарская культура. Мне понравилось увидеть Сталинградский мемориал и поле битвы в Волгограде. Я изучал битву, и это была мечта — увидеть место, где был спасен мир.

Корреспондент: Что вас удивило, пока вы здесь?

Бретт Боукер: Я был поражен, увидев, что, несмотря на политическую ситуацию, Россия процветает. Здесь очень чисто и аккуратно. Я поражен инфраструктурой и сильным ощущением культуры. Но по-настоящему удивлен тем, насколько дружелюбны и гостеприимны все люди.

Корреспондент: Вы пишете о себе как об американце с русской душой. Что это для вас значит?

Бретт Боукер: Я всегда испытывал симпатию к России. Возможно, это было призвание — приехать сюда. Возможно, часть моей души отсюда. Наверное, это любовь, дружба и тоска.

Корреспондент: Что вы расскажете о России и нашем лакроссе, вернувшись домой?

Бретт Боукер: Я расскажу своим друзьям о безмерном гостеприимстве и доброте. Было много отличных встреч. Ваши игроки хотят учиться у нас, и мы можем помочь своим опытом и знаниями.

Источник: материал от 02.09.2024

Лапта — командная игра с битой и мячом, появившаяся не позднее XIV века. До начала XX века лапта была одной из наиболее популярных дворовых забав у самых разных народов России. В советский период игра прошла путь от части допризывной подготовки красноармейцев до полноценного вида спорта — с едиными унифицированными правилами и собственной федерацией.

Сегодня лапта является частью множества сельских и региональных спортивных турниров, молодёжных спартакиад, также ежегодно проходит чемпионат и Кубок России по лапте. При этом говорить о массовом распространении и широкой популярности этой игры явно не приходится.

Корреспондент ИА Красная Весна пообщался с популяризатором лапты Игорем Панюшовым. За плечами Игоря большой игровой опыт — в качестве спортсмена, тренера, судьи и организатора всероссийских чемпионатов и студенческих турниров. Панюшов рассказал о проблемах, с которыми столкнулась лапта в советские времена, а также поделился своим мнением относительно задач, которые должно ставить перед собой государство с целью ее развития в будущем.

Корреспондент: В конце 1950-х впервые в истории прошло несколько чемпионатов РСФСР по лапте. Фактически игра превратилась в спорт, многие ожидали появления чемпионата СССР и даже проведения международных турниров. Но в 1960-х так и не провели ни единого чемпионата, внезапно для многих игру вывели за рамки спортивных празднеств. Какие, по-вашему, причины привели к произошедшему?

Игорь Панюшов: Олимпиада 1980 стала косвенной причиной затухания национальных дисциплин, русских дисциплин в частности, таких как лапта и городки, которые были полноценными видами спорта на момент 1960 года, были частью спартакиад. Внимание спортсменов было переключено на олимпийские дисциплины, и этот процесс идет до сих пор.

Потенциал физической культуры и спорта безграничен, а вовлеченность населения страны в систематические занятия, мягко говоря, — скромная. Человеческих ресурсов достаточно и для всех видов спорта, и для творчества, и для науки. Но несмотря на это, массовой физической культуры по факту нет, спортом же и вовсе занимается очень небольшой процент населения. Большинство родителей стремится отдать отпрысков в модные или перспективные направления. Возможно, это происходит вопреки системе, возможно, благодаря ей.

Все логично: если страна хочет получать медали на олимпиадах, то она тратит деньги на конкретные дисциплины: строит базы, готовит тренерский состав или даже приглашает спортсменов, тренеров из-за рубежа. Порочность такой системы исследована культурологом Алексеем Кыласовым и многими другими.

Корреспондент: То есть культивация народных видов спорта прекратилась ради олимпийских достижений?

Игорь Панюшов: Да, думаю, это одна из ключевых причин. До момента начала безумных гонок за медали в общем олимпийском зачете народные игры всегда были частью нашей жизни, их не нужно было развивать, вопрос так даже не стоял, поскольку в них стабильно играли во всех дворах страны, это было заложено в культурном коде нашего народа. А потом началась массовая стройка олимпийских школ. И все, кто оказался вне системы, остались вне финансирования, вне государственных интересов и приоритетов.

Сегодня стал нормой такой процесс: игру искусственно спускают сверху вниз, условный крикет или кёрлинг. В этих дисциплинах нет движения снизу: если ими кто-то занимается, то только преследуя финансовый интерес. Дополнительно эту систему поддерживает финансируемый букмекерами пузырь якобы популярной игры. А раньше у нас был другой вектор: люди массово, по велению сердца играли в свайку, рюхи, килу, лапту. Движение шло снизу вверх, и это стихийное явление нужно было сертифицировать, приводить в общую систему мер; об этом, кстати, писали в брошюре 1915 года, изданную в «Товариществе М. О. Вольфа».

Я вообще считаю чудом то, что за полвека игнорирования народных игр системой — лапта еще остается видом спорта, ведь за последние 40–50 лет мы особенно быстро утрачиваем свою идентичность, теряем элементы культурного кода — песни, танцы, народные игры. Это общая тенденция, здесь лапту обособленно рассматривать нет смысла.

Корреспондент: О какой проблеме тогда идет речь?

Игорь Панюшов: Почему мы не поем свои песни, не танцуем свои танцы, знаем мало сказок и поговорок? Хочу подчеркнуть, что это касается во многом титульной нации — русских. Другие национальности сумели сохранить свою идентичность, свои игры, единоборства, проводят фестивали по своим играм. Национальная власть в республиках отдает приоритет местным дисциплинам, элементам своего культурного кода. А мы в один момент отдали свою культуру в жертву интернационального движения, построения безнационального общества, позже в жертву олимпийского движения, сегодня глобальные процессы сметают остатки самоидентичности. Это большая проблема. Поэтому изучать причины можно только через призму общей утраты народами своей идентичности. Мы говорим не о национализме, впору говорить о красной книге явлений национальной культуры. Не правда ли, что мир прекрасен в разных красках и проявлениях народного творчества.

Вспоминается один из сюжетов для политических плакатов позднего СССР, когда представители всех народов изображались в национальной одежде. Все — кроме русских, которых одевали в обычные костюмы. А ведь нужно понимать, что визуальные образы не только отражают действительность, но и могут ее формировать.

Есть версия, что лапта была одним из инструментов, объединяющим народы России, так называемой мягкой силой. Например, казаки с Юга приезжали в Сибирь, а там — ненцы, эвенки, буряты. Происходил культурный обмен, лапта и подобные игры были для них объединяющим фактором, потому что у них тоже была похожая игра с битой и мячом. Этнографы XVII–XVIII веков подтверждают: в Российской империи лапта была массовым явлением. Но как только мы стали приверженцами англосаксонского мира, пошли по пути превращения народов страны в интернациональную массу, мы начали утрачивать свою культуру, она стала не в приоритете.

Корреспондент: Почему тогда при такой популярности лапта не стала спортом в Российской империи?

Игорь Панюшов: Тогда про спорт еще никто не думал и не говорил. Уже считалось чем-то особенным заниматься большим теннисом или хоккеем на траве. Дворяне создавали клубы, это было для них признаком элитарности. Они ходили в клубы, чтобы в своем кругу поиграть в мяч, но ни о каком спортивном совершенствовании тогда еще не шло речи, это считалось чем-то из ряда вон выходящим.

Корреспондент: Тут сложно не вспомнить родственную игру — бейсбол, который с конца XIX века развивался именно как вид спорта.

Игорь Панюшов: Это говорит только о таланте американского маркетолога, который может поставить любое дело на финансовые рельсы. Здесь нам на помощь придет Карл Маркс и его «Капитал». Американцы и англичане умеют рассматривать любое явление, услугу или товар как средство заработка, из любой своей игры они делают деньги. И в этом плане они далеко продвинулись. Бейсбол — целая маркетинговая культура. В каждой семье американцев дома есть бита, мяч, ловушка. Это целая культура, профессиональные клубы, огромные движения. Любую игру они ставят на маркетинговые рельсы, и все работает, любые средства хороши: телевидение, пресса, «мерч», создание кумиров, обзоры событий, профессиональные комментаторы, реклама, в конце концов. Там где зритель — там профессиональный спортсмен, там шоу, развитие и культивация.

Корреспондент: Что тогда не так в конфликте народных игр с олимпийскими дисциплинами?

Игорь Панюшов: Сегодня Олимпийские игры — это некое доказательство страной своего косвенного благополучия. Мол, у нас настолько хватает средств производства, экономика так хорошо работает, что у нас есть возможность содержать спортсменов, которые ничем другим не занимаются — только прыгают в воду, катаются на льду и так далее; тут можно перечислить еще десятки видов спорта и дисциплин. Всю эту плеяду мы кормим напрямую или косвенно за счет налогов, за счет развивающейся экономики. И сегодня мы видим именно такие результаты нашей олимпийской сборной, которые отражают положение дел в той или иной отрасли экономики, поставленной курировать конкретную федерацию или группу видов спорта.

Поэтому пока у игры нет международного зрителя, она не интересна олимпийскому движению, а если не интересна ему, то и для страны тоже не интересна. Тут мы возвращаемся к лапте и задаемся вопросом идеологической повестки, идеологической экспансии.

Если бы у нас была действительно сверхдержава и желание использовать мягкую силу по расширению сфер своих интересов, то мы бы говорили о разных сферах влияния, в том числе в сфере физической культуры. Лапта стала бы прекрасным инструментом культурного влияния.

Крикет стал таким инструментом для англичан. Сегодня Индия и Пакистан — бывшие британские колонии — не мыслят своей жизни без крикета. Это популярнейшая игра в этих странах. Мы таких примеров не знаем, потому что у нас нет таких целей и задач, нет такого влияния. У нас не тот уровень развития экономики, чтобы говорить еще и о культурной экспансии через явления своей национальной культуры.

Корреспондент: Если движение снизу для развития лапты сейчас проблематично, на что можно надеяться в ближайшем будущем?

Игорь Панюшов: Я только ищу ответ на этот вопрос, и сейчас главное — задавать правильные вопросы, в принципе обсуждать подобную проблематику. Я постепенно перестаю заниматься развитием регионального движения лапты в Ярославской области, большинство наших локальных вопросов решается только в Москве, только указами министерств. Пока не будет международного движения лапты, к игре не будет интереса со стороны государства или бизнеса; а инструментом международного влияния лапта может стать только тогда, когда государство увидит корневую культуру народа средством качественного развития жизни, в том числе физическую культуру.

Это была бы мощнейшая вещь. Даже во снах сложно представить: чемпионат мира по лапте, сборная США по лапте. Звучит смешно, правильно? Но почему у нас есть сборная России по бейсболу, по регби, по американскому футболу? И это не звучит смешно, в современном мире это нормально. К слову, существует сборная Германии по городкам; и причина тут одна — международная федерация городошного спорта, которую финансирует меценат из Индии. Многие русские переселенцы в Германии играют и развивают эту игру.

Так сложилась история и обстоятельства, что лапта оказалась на задворках хоть какого-либо интереса, влияния или экспансии. Ее никто не рассмотрел как средство развития чего-либо. Даже в культуре ее полностью обходят стороной.

Корреспондент: Классики русской литературы упоминали лапту в своих произведениях, но она действительно не была в центре их сюжетов. Кажется, только советские детские писатели иногда создавали свои истории вокруг лапты.

Игорь Панюшов: Это так. Факт того, что лапта была самой массовой игрой, не задевает никаких режиссеров, никаких исторических консультантов фильмов и сериалов, которые тоннами снимаются Минкультом и Фондом кино. Ни в одном эпизоде какого-то бутафорского псевдоимперского фильма не показана настоящая крестьянская жизнь, будто о ней никто не знает или что-то скрывает.

В перестроечные времена был снят один-единственный фильм, который так и называется — «Лапта». За 40 минут нам показывают, как отцы, сидящие во дворе и играющие в домино, обращают внимание на детей — те сидят на скамейках и играют на гитаре. Отцов это возмутило, мол, они всё детство играли в лапту, а эти, видите ли, играют на гитарах. Смешно озвучивать эту проблему сквозь эпоху времени: мы сегодня были бы рады играющим на гитарах молодым людям, как вырвавшимся из плена цифровой зависимости. Тогда пели, было общение, хоть какое-то творчество и развитие.

После этого лапту ни разу не показывали в кино, даже коротким эпизодом. А ведь в художественной литературе существуют описания того, как в нее играли поголовно все дети.

Насколько я вижу, в плане перспектив развития лапты складывается именно такая нерадужная картина. Тем не менее, это интересная и азартная в плане сложности задача, которую можно и нужно решать.

Источник: материал от 08.09.2021

2017 год отмечен в истории российского лакросса знаковым событием — впервые и пока единожды в страну прилетела американская команда по лакроссу. Это был юношеский состав Мерсер-Айленд (Mercer Island) из одноименного города в окрестностях Сиэтла.

Гости победили дважды — сначала 29 июля в Санкт-Петербурге со счетом 10:2 одолели местный клуб White Knights, а потом 5 августа в Москве со счетом 12:5 взяли верх над Moscow Rebels.

Спустя семь лет в Россию прилетел Бретт Боукер — нынешний тренер юношей Мерсер-Айленд, который мечтал повторить путешествие своих коллег. 11 и 15 августа он провел тренировки в Санкт-Петербурге, а 21 и 22 августа — в Москве.

Последнюю тренировку посетил Андрей Потеха — игрок и ветеран развития российского лакросса, и что самое главное — организатор и участник первого матча 2017 года. Воспоминаниями о тех событиях Потеха поделился с корреспондентом ИА Красная Весна.

Корреспондент: Кто и когда решил, что американская команда может прилететь в Россию и провести товарищеские матчи против наших команд?

Андрей Потеха: Точно не помню, но вопросами организации и перелета американцев в Россию занималась Юлия, мама Донни Ховарда, игравшего за американскую команду. Она родилась в Ярославле, из-за чего Донни даже играл за нашу сборную на чемпионате мира в 2018.

В день прилета Юлия пригласила всех на ужин, там я впервые и познакомился с ребятами и их тренером. Дальше за тренировку и первый матч отвечал уже я. Все было запланировано сразу на следующий день. Я собрал всех на стадионе, находящемся в историческом парке. Атмосфера Санкт-Петербурга понравилась гостям.

С первых минут тренировки поразила дисциплина и порядок наших гостей. Наблюдая за игроками Мерсер-Айленд и ожидая своей очереди для упражнений, они сидели в одинаковых позах в одну линию. Полный порядок. Пока все готовились, их главный тренер Ян О’Хирн показал нам ряд полезных упражнений. После тренировки начался долгожданный матч.

Корреспондент: Чем запомнилась эта историческая игра?

Андрей Потеха: Несмотря на итоговый счет, на поле шла настоящая борьба. Наши парни старались. Но противник действовал очень четко, слажено. Это видно и буквально чувствуется по фотографиям. Умение держать стик, владеть мячом в атаке, выполнять тренерские установки.

Мне удалось забить гол и отдать голевой пас на Артура Венцеля, таким образом принеся результативные действия нашей команде в атаке. Но класс и мастерство было за американцами, они победили.

После игры я немного пообщался с главным тренером Мерсер-Айленд, он отметил мою игру в атаке, а потом даже наградил головой для клюшки — как лучшего игрока. Было приятно.

Корреспондент: И все же главное — не счет и не подарки?

Андрей Потеха: Да, главное, что все мы получили бесценный опыт. Мы вживую увидели настоящую команду по лакроссу, увидели их подход к игре, получили дружеские советы и просто хорошо вместе провели время. За это я благодарен Юлии и всем ребятам из Мерсер-Айленд.

Кстати, вместе с командой в Россию тогда прилетел журналист «USLacrosse Magazine», который в своем отчете о путешествии назвал эту игру исторической.

Корреспондент: И вот спустя семь лет у истории появилось продолжение: в Россию прилетел тренер Бретт Боукер. Что можете сказать об этом?

Андрей Потеха: Сейчас сложно с выездами и приездом игроков в Россию, да и масштаб другой, чем семь лет назад. Появление Бретта — отличная возможность для тренировки и нового заряда вдохновения, чтобы поверить в будущее нашего лакросса.

Во время последней тренировки, на которой я присутствовал, Бретт делал важные комментарии на выполнение многих базовых упражнений. Считаю их полезными для всех игроков. Чувствовалось, что мы все на одной волне лакросса. Надеюсь, игроки запомнят советы тренера и будут оттачивать их на тренировках.

Я вижу, что сейчас больше соперничества между командами, чем дружеского взаимодействия. Нет международных соревнований. Лакросс стал терять свой уровень. Я вижу больший эффект, если мы начнем проводить совместные тренировки для всех игроков. Оттачивать базовые навыки. Пробовать новые форматы, к примеру бокс-лакросс.

Источник: материал от 27.08.2024

По всей видимости, лапта как минимум 600-700 лет в том или ином качестве существует в России как детская дворовая забава. Были у игры своеобразные периоды подъема и падения, которыми ярче всего отметился едва ли не весь XX век. Но все же она сумела переступить порог тысячелетий — в то время, когда многие игры остались исключительно в исторических хрониках.

Начиная с 1990 года, чемпионат России по лапте среди мужчин проводится ежегодно и систематически. С 1997 года начали соревноваться не только мужчины — девушки, женщины и юниоры. В программу Всероссийских летних сельских спортивных игр лапта вошла в 1999 г.

Уже через год, в 2000 году, прошел первый чемпионат среди женских команд. Тогда же появились турниры по мини-лапте, студенческие и школьные первенства, чемпионаты и кубки. На 2020 г. действовали 82 детско-юношеские спортивные школы в 70 субъектах страны, русской лаптой и мини-лаптой занимались 127 тыс. человек.

После того как в 1994 г. русскую лапту ввели в Единую Всероссийскую спортивную классификацию, игроки получили возможность добиваться спортивных званий от массовых разрядов до мастеров спорта России. За это время норматив на мастера выполнили более 350 игроков, всего было получено более 1250 разрядов.

Одно из значимых событий — открытие в Белгороде в августе 2011 года первого специализированного стадиона по русской лапте на 1200 посадочных мест. Поле для игры покрыто натуральным травяным газоном, оно оснащено поливными и дренажными системами.

Уже сегодня лапта допускается на уроках физической культуры, она включена в программу школьных спортивных игр. Педагоги используют ее в качестве дополнительного образования в школе, популяризируют в детских лагерях.

Игра широко распространена среди студентов, были попытки проведения всероссийских студенческих турниров. Некоторые ведущие региональные вузы центральной России и Дальнего Востока организовывают межфакультетские турниры по мини-лапте много лет кряду.

При беглом анализе наиболее посещаемых социальных сетей можно обнаружить более сотни групп, посвященных лапте. Большинство из них можно назвать локальными, в которых состоят любители игры из конкретных школ, районов или городов; в таких группах зачастую не более 100—200 участников. Есть и группы для всех желающих, в нескольких из них более 1000—2500 человек.

Воспользовавшись поиском на YouTube, можно найти около 650 видео — это эпизоды соревнований, новостные сюжеты, исторические справки и рассказы о правилах игры. Количество просмотров у наиболее популярных роликов варьируется от 20 до 145 тыс., а если просуммировать число всех просмотров, получится более 850 тыс.

Особенным для истории лапты стал 2003 г. — именно тогда игра вышла на международный уровень. На турнир в столицу Молдавии съехались восемь лучших команд из России, Казахстана, Молдавии и Румынии. В финальном поединке команда Воронежского государственного архитектурно-строительного университета со счетом 65:48 обыграла сильнейшую команду Кишинева. Также там прошел турнир по румынской ойне, на котором нашим спортсменам удалось занять третье место.

Отношения с молдавской федерацией продолжались на протяжении многих лет. Так, весной 2006 года Молдавия отправила свою команду, собранную из молдаван и русскоязычных учеников столичной школы, на открытый Кубок России по русской лапте среди мужчин и женщин. От нашей страны в нем участвовали команды из Пензы, Воронежа, Оренбурга, Республики Башкортостан и Тульской области. Главный приз достался башкирской команде.

А в 2008 г. Молдавия организовала турнир по румынской игре ойна, который среди прочих стран посетили и российские игроки.

Теперь перейдем к лапте в Казахстане. Сначала вспоминаются соревнования 2004 г. по русской лапте в казахском селе Зеранда, где между собой впервые сразились спортсмены наших стран. Позже представители Казахстана не раз посещали Россию: в 2006 году — Анапу, в 2007 — Рязань, в 2008 — Иркутскую область, в 2009 — Белгород.

Также на память приходят соревнования 2008 г. в Костанае, на северо-западе Казахстана. Местная областная федерация развивала русскую лапту на протяжении четырех лет, и как итог — привлекла на турнир «Достык» восемь мужских и две женские команды. Команда из Челябинска в решающей игре со счетом 74:38 одолела команду поселка Садовое Костанайского района.

В 2006 г. интересный турнир прошел в городе Киль, Германия. Сначала шесть российских и пять немецких команд играли в лапту, а потом — в шлагбаль, национальную игру немцев. Команда из села Блюменфельд, что на юге Омской области, в турнире по лапте заняла первое место, а в турнире по шлагбалю — второе. Также в турнире участие приняли команды Воронежской и Тюменской областей.

Следующей на очереди была Швеция, а именно город Уппсала, куда в августе 2010 г. на «VIII пан-русские игры» прибыли команды из России, Белоруссии, Эстонии и Латвии. Представители Ярославской области, с которыми был игрок из Уфы, вышли в финал и одержали победу над командой из Уппсалы со счетом 16:12.

Приезжали российские команды и на турнир по паланту и шлагбалю среди мужчин и женщин, который прошел летом 2013 г. в польском городке Рацибуж.

Если говорить о детских турнирах, то здесь отметилась Рига, столица Латвии. В 2007 г. и в период с 2010 по 2017 гг. здесь проводились состязания под названием «Рижская лапта», на которые не раз приезжали российские команды, в частности из Ярославля и Рязани.

Отдельно можно упомянуть несколько несостоявшихся историй. В 2006 г. готовилась согласованная с Олимпийской ассоциацией Индии поездка представителей из федерации лапты Пензенской области в город Лакхнау. Была даже подготовлена подробная, расписанная по дням, программа по ознакомлению с русским видом спорта. Увы, по каким-то причинам поездка не состоялась.

В том же году российская команда собиралась отправиться на рождественский турнир по бейсболу, софтболу и лапте в США, но из-за нехватки финансов поездка была отменена. Также приглашали Россию в 2013 г. на международный фестиваль традиционных видов спорта в румынский курортный городок Буштени, но до поездки дело не дошло.

Вернемся немного назад во времени, чтобы посмотреть на историю лапты в современной России в несколько ином разрезе — через призму вопроса спортивных организаций, которые должны отвечать за ее развитие в масштабах страны.

Изначально игрой занималась созданная в 1992 г. Федерация бейсбола, софтбола и русской лапты России, которая просуществовала до 2002 г. В 1995 году были созданы новые правила для проведения спортивных соревнований, из-за чего иногда первым годом для чемпионата России считается 1996 год.

В 1997 г. была зарегистрирована «Федерация русской лапты России» (ФРЛР), в 2002 г. — «Федерация лапты России» (ФЛР). В 2012 г. ФРЛР получила отказ от Министерства спорта в аккредитации на государственном уровне, при этом полномочиями по развитию русской лапты наделили ФЛР.

Почувствовать глубину организационно-управленческого кризиса можно, узнав о том, что обе федерации проводили соревнования в одних и тех же регионах и нацеливались на проведение общероссийских турниров — в одно и то же время. Случалось, что игрокам отказывали в допуске на турниры по причине их непринадлежности к федерации-организатору.

Тут можно отметить, что отдельным камнем преткновения является этнический маркер в названии игры. В 2013 г. по просьбе ФЛР решением Минспорта России всероссийский игровой вид спорта «русская лапта» был заменен на вид спорта «лапта». Одна из причин такого решения — существование с 2011 г. общественной организации «Международный Союз Федераций Лапты», который был зарегистрирован в Кишиневе. В 2014 г. ФРЛР даже делала попытки вернуть русскую лапту во Всероссийский реестр видов спорта через обращение в Верховный Суд, но безуспешно.

Одни заявляют, что только «русская лапта» может стать визитной карточкой России на международной арене; другие не отрицают ее самобытных черт, но указывают, что до середины XX века лапта почти никогда не называлась русской: этнические прилагательные давались исключительно родственным играм, встречающимся в других странах.

Конфликт двух федераций за превосходство в праве организации соревнований и постоянные изменения в регламентах явно не шли на пользу развития и популяризации игры. Часть проблем была решена в 2018 г., когда ФЛР не добилась продления аккредитации и завершила свое существование. Повторную аккредитацию в том году прошла ФРЛР — и она будет действовать до 2022 г.

Одно дело — любительские турниры, на которые съезжаются представители нескольких стран в рамках игровых и культурных фестивалей, другое — создание постоянно действующей международной организации, под эгидой которой могли бы проводиться полноценные соревнования высшего уровня.

В 1995 г. в Кишиневе была создана «Международная федерация по руськой лапте», в 1999-м в городе Лысково Нижегородской области она даже провела первый чемпионат мира, в котором победила российская сборная. Только вот ФРЛР вступила в эту организацию только в 2001 г. И хоть она до сих пор действует, за все это время не было объявлено ни об одном крупном турнире.

Упомянутый разделом выше «Международный Союз Федераций Лапты», созданный в 2011 году, за первые годы своего существования принял полноправными членами только три страны — Россию, Молдавию и Казахстан. В качестве наблюдателей в него вошли шесть стран — Белоруссия, Латвия, Румыния, Чехия, Германия и Австрия. Намеченный на 2013 г. в Оренбурге первый международный кубок в итоге был отменен. В последующие 10 лет эта структура также не провела ни одного состязания.

Почти незамеченной осталась попытка в 2014 г. создать Международную Федерацию Русской Лапты. Учредительную конференцию новой организации, несколько раз упомянутой президентом ФРЛР, так никто и не провел.

Можно, конечно, вспомнить и о том, что с 2001 г. лапта не раз была частью программ всероссийских и международных спортивных фестивалей, проводимых под патронажем Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России. Очевидно, это далеко не то же самое, что провести хотя бы чемпионат Европы или мира среди любителей.

Начнем с того, что из командных видов спорта на мировой уровень пробилось всего несколько десятков игр, а из «родственниц» лапты — и того меньше. На этом фоне у русской народной игры прекрасные возможности как дома, так и на международной арене.

Правда, не в ближайшее десятилетие. И только в том случае, если удастся вытеснить все негативные тенденции, которые замедляют развитие этой игры, и создать для нее на всех уровнях страны такие же благоприятные условия, какие созданы для футбола и хоккея. Налаживать прочные связи между региональными организациями, поддерживать спортсменов-любителей.

Лапте необходимо обзавестись собственным мячом — вместо используемого сегодня теннисного, и полноценными собственными игровыми площадками по всей стране. Только после этого можно будет говорить о создании спортивных клубов и профессиональной лиги, впрочем — не обязательно копирующих тот путь, которым прошли другие.

Отдельное качество лапты как спорта — необходимость в минимальном наборе инвентаря. В отличие от бейсбольной или хоккейной амуниции, эта игра не требует дорогостоящих шлемов и других защитных приспособлений. Конечно, с точки зрения бизнеса — это малоприбыльная ниша. Но если мы заботимся о физической и спортивной культуре, то прибыль здесь не должна быть в приоритете.

Стоит увидеть забитые зрителями многотысячные стадионы по бейсболу в США, лакроссу — в Канаде или крикету — в Англии, чтобы понять, до какого уровня почитания своей национальной игры следует стремиться и России. Ведь все эти игры получили широкое мировое признание, что сделало их частью мягкой силы в международной политике.

Для начала можно посмотреть на пример популяризации игры ойна в Румынии. В этой стране действует несколько национальных турниров, идет работа по созданию клубов и федераций в соседних странах. Финляндия еще усердней в продвижении своей игры — песапалло: в стране десятки клубов, национальному чемпионату — более 70 лет, в разных странах регулярно проводится Кубок мира.

Большим подспорьем на каком-то этапе развития лапты могут служить спортсмены из других игр и легкоатлеты. Не зря семикратный чемпион мира по хоккею на траве, мастер спорта СССР Николай Дураков говорил: «Лапта учит лучше видеть поле, совершенствует рывок, развивает навыки комбинационной игры. Схожи с чисто хоккейной техникой и некоторые приемы остановки мяча. Полезны хоккеисту и удары по мячу лаптой».

Заслуженно став подлинной народной игрой, которая будет интересна всем возрастам, лапта поможет не только укрепить уровень всеобщего здоровья, но и поднимет чувство патриотизма, поспособствует бережному отношению к историческому наследию. Со временем это может перерасти в нечто гораздо большее.

Конечно, лапта присутствует на этнографических фестивалях и национальных праздниках по всей России и даже за рубежом. Энтузиасты рассказывают о ней как о части нашего прошлого. Это интересно, познавательно, полезно, но явно недостаточно для обозначенных выше целей.

В конце концов, почему бы не создать музей лапты? По всему миру действуют музеи бейсбола, футбола, хоккея — сотни их. Чтобы хранить память об игре, изучать историю, привлекать туристов. Достаточно на мгновение оглянуться назад, чтобы понять — накопленного материала хватит на несколько музеев. Недалек тот час, когда появится у лапты и свой зал славы.

Судьба лапты зависит от множества факторов, и если грамотно опереться на весь имеющийся опыт популяризации и развития игры, в том числе подсмотренный у других видов спорта, за нее можно будет не беспокоиться. Как говорится, русской удалой — широкую спортивную дорогу!

В завершение статьи приведем цитату выдающегося польского педагога Януша Корчака из книги «Лето в Михалувке», опубликованной в 1910 году: «На другой стороне реки бесконечный луг. Здесь можно было бы устроить не одну, а тысячу площадок для лапты, пробегать не час, а тысячу часов. Маленький круглый мячик, правда ли ты любишь детей? А они — то тебя как любят!»

Источник: материал от 16.07.2021

Лакросс — игра с мячом и стиком для двух команд, изобретенная индейцами Северной Америки. Прообраз будущей игры был известен у разных племен еще с XI века, а с XVII века лакросс уже был широко распространен и задокументирован европейскими миссионерами. В основном лакросс играли на территории Нижней Канады, северо-востоке современных США и в районе Великих Озер.

Современная история лакросса начинается с середины XIX века, когда в Канаде и США появились первые клубы. В 1904 и 1908 году лакросс был даже представлен на летних Олимпийских играх. В 1967 году в честь столетия этой спортивной дисциплины был проведен первый чемпионат мира по лакроссу.

На сегодняшний день лакросс наиболее распространен в США и Канаде: существует объединенная профессиональная лига, состоящая из нескольких клубов; собственные команды имеют сотни колледжей, университетов и старших школ; также игру развивают индейские племена, которые сформировали собственную национальную сборную. Помимо Северной Америки, клубы и национальные команды существуют более чем в 50 странах мира.

В Россию лакросс пришел относительно недавно: в 2007 году в Москве появилась первая отечественная команда — «Moscow Rebels», которую основал энтузиаст из США Дэвид Диамонон, работавший тогда в российской столице. Примерно в это же время появилась любительская команда в Санкт-Петербурге, а чуть позже — и в Ярославле. Наличие нескольких команд позволило Александру Зарубину в 2018 году организовать Лигу развития лакросса (ЛРЛ).

В 2011 году Россия обрела членство в Международной федерации лакросса, а в 2014 приняла участие в своем первом чемпионате мира, который прошел в Денвере (США), и заняла 30 место из 38. В 2016 году российские спортсмены заняли 16 позицию из 24 на чемпионате Европы по лакроссу в Будапеште (Венгрия). В 2018 году Россия вновь выступила на мировом первенстве, прошедшем в Нетанье (Израиль), расположившись на 36 строчке в списке из 46 команд.

Корреспондент посетил несколько игр команды «Московские Бульдоги» и пообщался с любителями лакросса, чтобы узнать, как именно у каждого из них зародился интерес к этой необычной и увлекательной игре.

Дмитрий Хамин, тренер команды по лакроссу «Московские Бульдоги», игрок сборной России

«Игра зацепила своей динамикой и драйвом. Когда я впервые пришел играть в лакросс, то встретился с тремя американцами, которые хорошо знали эту игру. Коллектив показался мне очень дружеским, веселым, интересным. Благодаря этому у меня появились новые знакомства и друзья по всему миру».

Никита Белоусов, нападающий команды «Московские Бульдоги»

«Когда-то я посмотрел сериал „Волчонок», в нем я и увидел игру. Она мне понравилась непосредственной динамикой и тем, что она командная. Мне нравится, когда команда работает, как единый механизм. Может, еще я выбрал лакросс именно потому, что я не люблю футбол и баскетбол».

Михаил Крюков, защитник «Московских Бульдогов»

«То, как я пришел в эту игру, получилось смешно. Я просто когда-то читал разные статьи на „Википедии», особенно в 2011 году, когда российская сборная поехала на молодежный чемпионат мира по хоккею в Буффало, оказавшимся для нее триумфальным. И одна арена была домашней для команды по бокс-лакроссу „Buffalo Bandits». Мне стало интересно, что это такое, как это играют.

С 2017 года начал внимательно следить за игрой, три года сбрасывал вес, приводил себя в форму, и в прошлом году пришел играть в московскую команду. Как в первый раз мне дали стик, так сразу и почувствовал — это мое. Наверное, отчасти игра понравилась тем, что она близка к хоккею, которым я занимался 10 лет — вот все сразу и сложилось».

Даниил Федотов, полузащитник «Московских Бульдогов

«Про лакросс я узнал один год назад. Мне нравится хоккей, активные виды спорта — не такие медлительные, как футбол. Хотел попасть в любительскую команду хоккея, но увидел рекламу лакросса в социальной сети „ВКонтакте». Я ничего не искал для себя, просто увидел случайно игру, заинтересовался ею. Загорелся идеей, пришел на тренировку и после первого же раза влюбился в игру, стал энтузиастом. Уже позже узнал, что игра пришла из Канады и США, что такая интересная игра была придумана там. Понравилось, как они реализовали такой вид спорта».

Александр Зарубин, создатель Лиги развития лакросса, игрок сборной России

«В лакросс меня привели друзья. До этого я не знал, что вообще существует такой вид спорта. Меня уговаривали и предлагали попробовать сыграть целый год, но к этой затее я относился холодно. Но когда, наконец, меня уговорили и я пришел на тренировку в американскую школу в Москве, мне понравилось хорошее поле, комфортные условия: там были душ и баня. Я подумал: „Классная идея, можно бесплатно в хороших условиях поддерживать себя в форме». Сначала ходил ради этого, но потом проникся и самой игрой.

Мой первый турнир был в Турции, в сентябре 2013 года. Это было классное мероприятие, хорошо организованное. И там была хорошая атмосфера, приятные люди. Собралось много команд со всего мира: США, Европа, Норвегия, Германия. Было много игр, по две в день, и это на жаре — было тяжеловато играть, но очень здорово. Благодаря этому тогда и появилась любовь к игре. Возможно, я влюбился не столько в игру, сколько в атмосферу, которая была вокруг.

Сообщество лакросса маленькое — не только в России, но и в мире, если не брать США и Канаду. В Европе оно маленькое, из-за этого оно дружелюбное, открытое, люди готовы помогать друг другу: с экипировкой, с уроками, проводить мастер-классы, приезжать с обучающими программами. Все это люди делают по своей воле, зачастую бесплатно. Они проявляют благотворительность, могут даже отдать бесплатно инвентарь. Идея развития игры сильно сидит в них. Непривычно с этим сталкиваться.

У нас считается, что если ты чем-то занимаешься, то должен получать деньги за это. Даже если это не спорт, то раз тратишь время, должен получать какие-то деньги и „печеньки». А тут сталкиваешься с людьми, которые ради идеи тратят свои средства, силы, время. Это вдохновляет, потому что думаешь: „Наверное, человечество не совсем обречено». Пусть звучит пафосно, но со временем ты понимаешь, что получаешь живые эмоции, любовь к какой-то идее, что есть что-то большее, чем деньги.

Это интересно особенно тогда, когда тебе уже за тридцать. В таком возрасте знакомства и друзей заводить сложно. Работа, семья, — и так по кругу. А здесь все время встречаются новые люди, и они достаточно интересные. Мне кажется, раз они выбрали что-то необычное, значит и они тоже чем-то необычны. Это всегда интересно».

Андрей Потеха, ветеран развития лакросса в Санкт-Петербурге

«Я играю в лакросс уже пять лет. У нас в городе было много ребят из Америки, вот я пришел к ним на тренировку, меня сразу завлекла их атмосфера. Понравились элементы профессиональной подготовки: тренировка, другие процессы. Меня зажгла драйвовая американская атмосфера, так и начал заниматься лакроссом.

Да и сама игра интересная, тут много эмоций, интересные голы, часто в играх бывают удаления, потому что игра контактная — этим и подбивает. Безумно нравится процесс ловли и кидания мяча. Классное ощущение, когда получается красиво принять мяч, потом точно отдать пасс, и это все должно происходить максимально быстро».

Источник: материал от 26.09.2021

P.S. "Лига развития лакросса" сейчас именуется "РЛЛ лигой лакросса", и если раньше в ней не было женских команд, то теперь их аж 6 штук, когда мужских только 3.

Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революция 1917 года, гражданская война 1917–1923 гг. потрясли и кардинально изменили русское общество. В этот период начинается новая страница в истории лапты, которая отметилась чередой своеобразных подъемов и падений. Об этом — вторая часть нашей статьи.

Игру и ее потенциал приметил Николай Ильич Подвойский, русский революционер, партийный и военный деятель молодого советского государства. В 1919–1923 гг. он возглавлял Главное управление всеобщего военного обучения (Всевобуч), в 1920–1923 гг. был председателем Высшего совета физической культуры при ВЦИК РСФСР, а в 1921–1927 — председателем Красного спортивного интернационала.

В своих выступлениях и статьях он пропагандировал физическую культуру для пролетариата и крестьянства, призывал молодежь создавать спортивные сообщества. По его инициативе в СССР появились народные праздники физкультуры, спортивные парады и массовые гимнастические выступления.

При Подвойском лапта была включена в «Программу допризывной подготовки» 1919 года, нацеленной на пополнение резервов Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Военное обучение, гимнастика, сезонные спортивные игры, политзанятия, слушание медицинских лекций — все это способствовало общему развитию будущих красноармейцев и подняло РККА на новый уровень.

Народная игра считалась одним из элементов воспитания советского гражданина. Так, в работе 1926 г. под названием «Советская производственно-трудовая школа: Книга для чтения и работы по основам советской системы воспитания» педагог и будущий министр просвещения РСФСР Алексей Георгиевич Калашников сообщает: «Из игр детей среднего возраста интересны в смысле благоприятного воздействия на организм игры городки и партийная лапта».

В этом же году Высший совет по физической культуре (ВСФК) впервые создал единые правила по лапте, чтобы проходящие подготовку граждане во всех концах страны обучались по универсальной спортивной программе.

Вообще, в период 1924–1939 гг. было написано не менее девяти книг с описанием лапты и ее правил. После войны, с конца 1940-х и в последующие десятилетия, появляются новые пособия и учебники, игра даже несколько раз появлялась в сборнике «Физкультура и спорт». За все советские годы появилось не менее 25 трудов с рассказами о различных вариантах лапты.

Количество упоминаний в художественной литературе не поддается исчислению. Одними из первых были Григорий Белых и Леонид Пантелеев, написавшие в 1926 году частично автобиографическую повесть «Республика ШКИД». Также играли в лапту многие герои детских произведений Аркадия Петровича Гайдара, который вспоминал, что во время гражданской войны не раз хотел присоединиться к играющим ребятам, да только семнадцатилетнему командиру полка было попросту некогда.

При всех этих достижениях, предвоенные годы не стали временем превращения лапты из массового физкультурного занятия в нечто большее. Не последнюю роль в этом сыграли вызовы, стоящие перед страной: коллективизация и индустриализация, подготовка к предстоящей войне.

Для спорта в полном смысле слова еще просто не пришло время, ведь только с середины 1930-х начали появляться первые спортивные общества. Поэтому первый большой турнир по лапте прошел лишь через три десятилетия после официального оформления игровых правил.

Благодаря энтузиазму ценителей лапты, среди которых порой выделялись комсомольцы или партийные руководители, игра продолжала быть частью досуга и физической культуры на уровне отдельных сел или районов. И если судить по многочисленным рассказам и мемуарам, то лапта была любимой забавой во всех уголках страны, в нее повально резвились дети младшего и среднего возраста.

Предвоенная молодежь хотела быть сильной и выносливой. Готовясь к войне, многие отдавали предпочтение подвижным играм — и могли играть лапту до глубокой темноты и усталости.

Пожалуй, отдельного сюжета достойна лапта у старообрядцев села Романовка, которое выходцы из Приморья основали в Маньчжурии. Быт села остался на снимках японского ученого-биохимика Ямадзоэ Сабуро, по заданию своего правительства в 1938–1941 гг. изучавшего опыт выживания русских для планируемой японской колонизации маньчжурских земель.

Создается впечатление, что наибольшее количество воспоминаний о лапте связано со страшной датой 22 июня 1941 года, когда мирная жизнь страны внезапно прервалась. Многим навсегда врезалось в память то, как они утром или днем — прямо во время игры или после — узнавали, что началась война.

Дети гоняли лапту в тылу, в оккупации, в перерывах между заданиями, находясь в партизанских отрядах в белорусских лесах, даже в финских концлагерях Петрозаводска. Бита и мяч позволяли детям на какое-то время забыть, что идет война, что отцы ушли с оружием в руках, что по радио каждый день передаются сводки с фронтов.

Тряпичный мяч, или из ватной фуфайки, — какая разница, когда он дарил улыбку, возвращал чувства, помогал со всеми тяготами военного времени.

Фронтовики играли в лапту уже после войны, особенно перед Днем Победы и во время майских праздников. Вот что вспоминает писатель Николай Ивеншев: «Игра в лапту была детской территорией, и „дяди» никакого права не могли претендовать на нее. Разве только с детского разрешенья. И они, фронтовики, действительно радовались, когда их брали. Не хочется говорить „фронтовики». Когда они играли, фронтом не пахло. Они были просто чуть больше, чуть сильнее. <…> Почему они играли с нами в лапту, очень редко выпивали, но были ужасно задиристыми. А потому, что они не наигрались в детстве и юности. <…> Вот откуда ребячий азарт двадцатипятилетних мужчин, играющих лапту, после Победы. <…> Может, и у тех, кто лег геройски под Смоленском, и Сталинградом, под Варшавой и под Берлином, есть своя горка для лапты, которую соорудил для праведных защитников Господь Бог».

Во многих семьях лапта на майские праздники даже стала семейной традицией, объединяющей поколения, и кое-где ее придерживаются до сих пор. Можно с уверенностью утверждать, что лапта была в крови советского народа-победителя — до, после и во время величайшего испытания, выпадавшего на его долю.

Вероятно, пионером в проведении соревнований по лапте стал Балашовский областной совет Добровольного сельского спортивного общества «Урожай», который 1957 году первым отреагировал на включение лапты в разряд спортивных игр Всесоюзным комитетом по делам физической культуры и спорта. Победу в летнем областном состязании добыла команда колхоза имени Ленина из села Шапкино Мучкапского района (ныне Тамбовской области).

Первое значительное официальное соревнование по лапте ДССО «Урожай» провело в сентябре 1957 г. в станице Динская Пластуновского района Краснодарского края. На трехдневный турнир приехали спортсмены из сел Балашовской, Воронежской, Московской и Чкаловской областей. Специально учрежденный переходящий кубок тогда одержали хозяева турнира из колхоза «40 лет Октября» станицы Динской.

Одна из статей 1957 г. в газете «Советская Кубань», написанная по итогам соревнования, получила название «Русская лапта возрождается». Чувствовалось, что лапта способна стать национальным видом спорта — и до этого ей остается всего несколько шагов.

После многочисленных просьб игроков Спорткомитет РСФСР в 1958 г. вводит новые унифицированные правила. Летом этого же года в Воронеже состоялся Первый Чемпионат РСФСР. Из девяти сильнейших команд в финал пробились команды Воронежа и Оренбурга. В главном августовском поединке на стадионе «Динамо» победу со счетом 23:9 одержали воронежские спортсмены.

В 1958 г. лапту включают в программу Всероссийской спартакиады сельских спортсменов. На предварительные соревнования записалось около 400 команд. Финал турнира прошел в сентябре на территории Ставрополя, победителями снова стали краснодарцы — на этот раз из команды колхоза имени Ленина Тихорецкого района.

Через год, в 1959 году, лапта вошла в список II летней Спартакиады народов РСФСР. В предварительном отборе за право поездки в Ленинград приняли участие 69 команд областей, краев и автономных республик. За титул чемпиона приехали сражаться восемь лучших команд. В решающем матче Московская область со счетом 14:10 обыграла воронежских спортсменов.

Ажиотаж вокруг игры привел к тому, что в октябре 1959 г. была образована Федерация лапты РСФСР, в городах и селах появляются тысячи команд, в том числе женские. В 1960 году Союз спортивных обществ и организаций РСФСР пересмотрел и утвердил новую версию правил соревнований по лапте.

К сожалению, с начала 1960-х бурное развитие игры приостанавливается, и до конца 1980-х лапта исчезает с больших физкультурных и спортивных арен страны. Местами остаются только мужские и женские областные чемпионаты.

Показательно, что любители лапты словно предвидели такое будущее, когда в газетных статьях рассуждали на тему проблем, мешающих развитию игры. Отмечалось, что молодой вид спорта нуждается в частых и регулярных соревнованиях — и не только в РСФСР, но и в других советских республиках, причем от уровня краев и выше. Поднимался вопрос проведения международных соревнований, поскольку в некоторых социалистических странах — Чехословакии и Румынии — уже проявлялся интерес к лапте.

Если говорить о детях, для них лапту никто не отменял. Игра остается на уроках физкультуры, становится частью внеклассных программ. Библиотеки продолжают пополняться новыми учебниками, школы получали методические рекомендации для занятий по лапте.

С середины 1970-х вышло несколько совместных постановлений ЦК ВЛКСМ, Министерства просвещения СССР и Спорткомитета СССР о проведении всесоюзных соревнований по подвижным играм для пионеров и школьников. Организация соревнований зачастую ложилась на плечи местных штабов ВЛКСМ.

Соревнования по русской лапте, круговой лапте и пионерской лапте проводились на первенствах школ, районов, городов и в пионерских лагерях. Также возрождались другие забытые и национальные игры, совместно с детьми придумывались новые игры. Считалось, что подобное времяпровождение повышает уровень личной инициативы, обогащает творчество детей.

Однозначный ответ дать крайне сложно, поскольку задокументированных оценок того периода практически не осталось, а в наше время в этом направлении серьезной исследовательской работы еще никто не проводил.

Возможно, причину нужно искать в постоянных упразднениях и реорганизациях спортивных комитетов и управлений. Возможно, в достижениях советских спортсменов в хоккее, футболе, волейболе и баскетболе. СССР еще с 1920 г. пытался пробиться в международное олимпийское движение, чтобы демонстрировать достижения социалистического спорта. Только в 1951 г. наша страна вошла в Международный олимпийский комитет, а в 1952 г. советские спортсмены впервые отправились на Олимпиаду.

На фоне такого глобального смещения ценностей, видя, что даже популярный во многих странах американский бейсбол не может пробить себе дорогу на Олимпиаду, кому-то могло показаться, что превращать лапту в профессиональный спорт просто не имеет смысла.

Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Анатолий Иванович Зимин по этому поводу сокрушался: «До сих пор не могу понять, почему фактически исчезла с наших полей замечательная русская игра лапта. А во многих странах ухватились за плодотворную идею этой игры, модернизовали ее, сделали более спортивной, и теперь лаптовые виды спорта, такие, например, как бейсбол, крикет и песапалло, завоевали огромную популярность».

Вряд ли кого-то удивит, что в детстве и юношестве лаптой забавлялись известные спортсмены, писатели или ученые. Тем не менее, эти скромные крупицы информации очень важны, поскольку позволяют по-новому взглянуть на наше прошлое. Мы не хотим упустить маленькие мазки, пусть сами по себе не столь значительные, но являющиеся частью крупной панорамы.

Играли в лапту легендарный футбольный вратарь Лев Яшин, военный корреспондент и поэт Алексей Недогонов, писатель и сценарист Виктор Астафьев, артист Виктор Павлов, летчики-асы и генерал-лейтенанты авиации — Григорий Кравченко и Павел Рычагов, нобелевский лауреат Александр Прохоров. А в доме-музее детских и юношеских лет первого космонавта Юрия Гагарина даже хранятся принадлежности для игры в лапту.

Вот что рассказывала одноклассница Гагарина о лете 1943 года, когда в их освобожденной от оккупантов деревне Клушино открыли начальную школу: «Играть в лапту в свободное время было нашим любимым занятием. Мы бегали, резвились. Среди нас были подвижные и неуклюжие, но за Юркой невозможно было угнаться. Коренастый, быстрый он летал, как метеор».

11 ноября 1986 г. вышло постановление Госкомспорта СССР «О развитии бейсбола, софтбола и русской лапты», которое дало народной игре надежду на длительное возвращение в спортивную жизнь страны. 13 августа 1987 г. создается «Федерация бейсбола, софтбола и русской лапты СССР».

Несмотря на то, что лапте в этой федерации уделялось совсем немного внимания — по сравнению с бейсболом и софтболом, — количество игровых команд стремительно росло. К началу 1988 года в РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР насчитывалось 344 лаптежных коллективов.

В 1988 году даже вышел посвященный игре фильм Николая Конюшева с Михаилом Жигаловым в главной роли, который так и называется — «Лапта». За 40 минут зрителям показывают историю мужчины, пытающегося найти общий язык со своим сыном-подростком и возродить игру детства — лапту среди друзей.

Спустя 31 год после первого большого турнира, в 1989 г. в Черкесске прошел Второй Чемпионат РСФСР по лапте. Победу на этот раз одержала команда Красноярского края.

В 1990 г. Съезд народных депутатов объявил о суверенитете РСФСР. И хотя до декабря 1991 г. Советский Союз еще продолжал существовать, очередной чемпионат по лапте 1990 г., который прошел в Ростове-на-Дону, принято считать первым Чемпионатом России по лапте среди мужских команд. Золото на том турнире получили представители Амурской области.

Мы приближаемся к третьей, заключительной части нашей статьи, которая будет посвящена состоянию лапты в современную эпоху и тем разнонаправленным тенденциям, которые способны как погубить ее, так и сделать по-настоящему народной и узнаваемой.

Оценивая историю лапты в СССР, нельзя не прийти к заключению, что это был, пожалуй, период наибольшего развития игры как массового увлечения и части физической культуры. Миллионы детишек сделали свои первые спортивные шаги именно благодаря лапте.

Увы, турнирная эпоха конца 1950-х закончилась столь быстро, сколь широким становился ее размах. Советская лапта нарастила огромный, невиданный ранее в истории масштаб и потенциал, — но так и не реализовала его на уровне большого спорта.